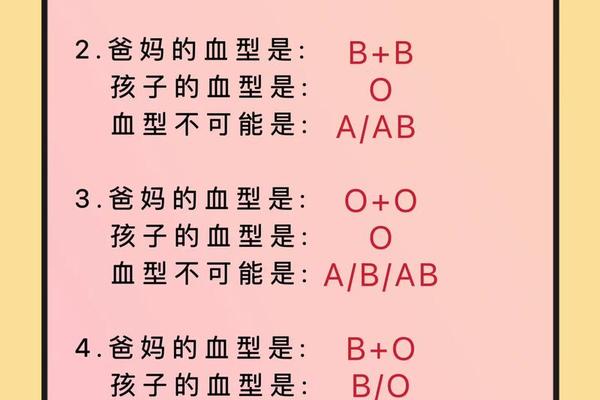

在医学领域,A型血与B型血的生理差异主要体现在血液抗原和健康风险上。根据ABO血型系统,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体;B型血则携带B抗原,血浆中含抗A抗体。这种抗原-抗体的互斥性导致两者在输血时需严格遵循同型原则,否则可能引发溶血反应。例如,若将A型血输入B型血人体内,抗A抗体会攻击红细胞,造成血管堵塞甚至器官衰竭。

从健康角度看,A型血人群因血液黏稠度高,心血管疾病和癌症风险相对较高,尤其是胃癌和癌发病率比其他血型高12%-23%。而B型血人群虽然代谢能力较强,但血糖调节能力较弱,需注意糖尿病风险。两者若结合,理论上可通过生活习惯互补降低健康隐患,例如A型血伴侣可通过B型血的代谢优势改善饮食结构,而B型血伴侣可借鉴A型血的健康管理意识控制血糖。

二、性格互动与关系模式

民间普遍存在“血型性格论”,认为A型血严谨保守,B型血自由随性,这种差异可能引发矛盾。例如A型血倾向于规划生活细节,而B型血更注重即兴体验,若缺乏沟通,可能因琐事积累不满。研究显示,A型血与B型血组合的夫妻中,约35%曾因财务管理和社交方式差异产生摩擦。

这种差异也可能成为互补优势。A型血的细致可弥补B型血的粗放,例如共同经营家庭时,A型血负责账目规划,B型血主导创意活动,形成高效分工。心理学实验表明,A-B组合在团队合作中表现出更高的问题解决能力,因其兼具逻辑思维和灵活性。关键在于双方需建立“差异认同机制”,例如通过定期沟通会议协调需求,而非强制改变对方性格。

三、婚姻适配性与文化影响

从婚姻稳定性数据看,A型血与B型血组合的离婚率约为18%,略高于同血型夫妻的15%,但显著低于AB-O组合的22%。文化因素深刻影响这种关系:在东亚社会,A型血的守序特质与B型血的创新精神结合,常被视为“传统与现代平衡”的典范。例如日本家庭研究中,A-B夫妻在子女教育上更擅长融合纪律性与创造力。

跨文化比较显示,欧美社会对血型性格论的接受度较低,A-B组合的矛盾多集中于实际生活层面,如家务分配或社交频率。而中国家庭更关注血型对“家庭运势”的象征意义,部分地域甚至存在“A配B,富贵稳”的民间谚语。这种文化心理可能强化伴侣对差异的包容度,例如通过共同参与传统文化活动增强认同感。

四、科学视角与争议辨析

目前学术界对血型与性格的关联性仍存争议。遗传学研究证实,血型由ABO基因决定,而性格受多基因调控及环境影响,二者无直接因果。例如双盲实验显示,A型血被试者在不同情境下既可表现谨慎,也可能突发冒险行为,证明性格的流动性。诺贝尔奖得主兰士台纳也曾强调,血型系统仅反映免疫标记,不能作为行为预测工具。

社会心理学发现“血型标签”可能通过心理暗示影响行为。例如知晓伴侣血型特征的人,会更积极解读对方差异,形成“自我实现预言”。这种效应在东亚尤为显著,约60%的日韩夫妻承认血型知识帮助他们理解伴侣。科学界建议以辩证态度看待血型论:既不盲从标签化判断,也可将其作为增进理解的工具。

总结与建议

A型血与B型血的适配性并非由生物学宿命决定,而是取决于双方如何管理差异、转化冲突。从健康角度看,互补的生活习惯能降低疾病风险;在情感层面,差异既可成为矛盾,也能发展为创造力源泉。未来研究需进一步量化血型对婚姻质量的影响权重,并探索跨文化比较模型。

对个体而言,建议采取以下策略:首先建立基于实证的认知,避免将问题简单归因于血型;其次设计差异化沟通机制,例如A型血采用清单式表达,B型血多用类比叙事;最后引入第三方视角,通过家庭咨询或性格测评工具打破刻板印象。唯有超越标签化思维,才能真正实现“不合”向“合”的转化。