血型遗传一直是生物学和医学领域的重要课题,既关乎个体健康,又涉及家庭与社会关系。ABO血型系统作为人类最常见的血型分类方式,其遗传规律看似简单,实则隐藏着复杂的生物学机制。当父母分别为A型和B型时,他们的子女可能呈现A、B、AB或O型血;而若父母均为AB型血,理论上子女的血型应为A、B或AB型,常规情况下不可能出现O型。现实中存在一些罕见案例挑战这一规律,引发科学界对遗传变异的深入探索。

一、ABO血型遗传的基本规律

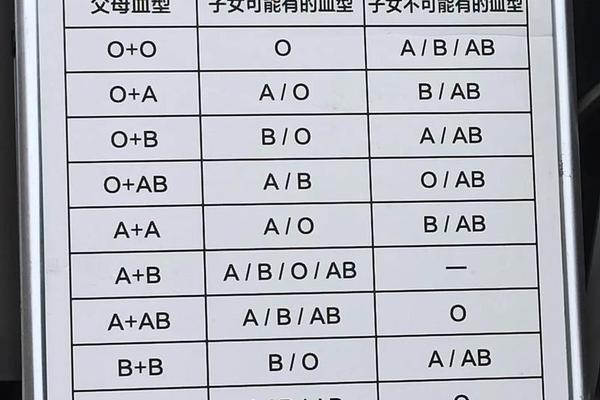

ABO血型系统由A、B、O三种等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。每个个体从父母处各继承一个基因,组合成最终的血型表现。例如,A型血可能是AA或Ai基因型,B型血可能是BB或Bi基因型,而O型血只能是ii基因型。

当父母分别为A型(Ai)和B型(Bi)时,子女可能继承的基因组合包括AB、Ai、Bi和ii。根据显隐性关系,AB表现为AB型血,Ai为A型血,Bi为B型血,ii则为O型血。这意味着A型与B型父母的子女可能有四种血型,概率各占25%。这一规律已在全球范围内得到验证,成为临床输血和亲子关系推断的重要依据。

二、AB型父母生育O型子女的可能性

常规遗传学认为,AB型父母的基因型为AB,子女只能继承A或B基因中的一个,因此血型应为A型(若另一方提供A或O基因)、B型(若另一方提供B或O基因)或AB型(若另一方提供B或A基因)。根据国际输血协会的数据,AB型父母生育O型子女的概率趋近于零。

科学界发现了两类特殊机制可能打破这一规律:基因突变与血型亚型。例如,cisAB血型是一种罕见的亚型,其A和B基因位于同一条染色体上,另一条染色体可能携带隐性O基因。若父母一方为cisAB型,另一方为普通AB型,子女可能继承O基因,表现为O型血。孟买血型(缺乏H抗原)也会导致常规血型检测误判为O型,实际基因中可能携带A或B基因。

三、血型遗传的特殊案例与科学解释

2007年深圳某医院曾报告一例AB型父亲与O型母亲生育AB型子女的案例,看似完全违背遗传规律。后续研究发现,父亲实际为cisAB血型,其基因型中B抗原表达极弱,导致常规检测误判为AB型,而实际遗传给子女的基因组合符合A型与O型的规律。类似地,2022年陕西发现的罕见cisAB血型基因序列被收录至国际基因库,证实了这类变异的存在。

另一类特殊情况是疾病引发的血型抗原减弱。白血病、恶性肿瘤等可能抑制H抗原合成,使A或B抗原无法表达,导致血型检测结果异常。例如,一名B型血白血病患者在化疗后,血型短暂变为O型,康复后又恢复原血型。这类后天性变化虽不涉及基因改变,但提示血型检测需结合临床背景综合判断。

四、血型鉴定的局限与科学建议

尽管血型遗传规律具有高度稳定性,但其在亲子鉴定中的应用存在明显局限。世界卫生组织建议,血型仅能用于排除亲子关系,而无法作为确认依据。例如,若子女为AB型,而父母均为O型,则可直接否定亲子关系;但若血型符合遗传规律,仍需通过DNA检测确认。

对于AB型父母生育O型子女的争议案例,科学家提出三点应对策略:1)采用分子生物学技术检测H抗原及基因序列;2)结合家族三代血型追溯隐性基因;3)通过STR位点分析进行精准亲子鉴定。这些方法可将误判概率降至百万分之一以下。

血型遗传规律是生物学与医学交叉领域的重要基石,但其复杂性远超表面认知。AB型父母生育O型子女的可能性虽微乎其微,却揭示了基因突变、抗原表达调控等深层机制。未来研究需进一步探索血型亚型的分子基础,开发高灵敏度检测技术,同时加强公众科普,避免因血型误解引发社会矛盾。正如《临床检验杂志》所言:“血型是生命的密码,但解读密码需要科学的钥匙。”