关于A型血人群易秃顶的说法,民间流传的解释多集中于压力、营养和遗传因素。日本学者古川竹二曾提出,A型血起源于农耕民族,其性格倾向于内敛与合作,但容易因过度融入他人而产生压力。长期的精神紧张可能通过神经功能紊乱影响毛囊供血,导致脱发加剧,这与网页13中A发友因高压环境导致脱发的案例一致。A型血人群的饮食单一性可能导致蛋白质摄入不足,进一步加剧头发营养流失。

从医学角度看,雄性激素水平异常是男性秃顶的核心诱因。上海长海医院的研究表明,A型血男性若携带脱发家族史,其青春期雄激素分泌可能更旺盛,导致毛囊对激素敏感区域(如额部和顶部)的萎缩。这一机制与网页16提到的“男性型秃顶”成因高度吻合,即遗传基因与激素共同作用的结果。

二、A型男性的情感偏好与血型吸引力

心理学研究显示,A型血男性通常表现出冷静、细致和责任感强的特质,他们在亲密关系中更注重稳定与默契。日本学者对血型与性行为的调查发现,A型男性年均性生活频率高达1196次,但其核心需求并非数量,而是伴侣的温柔回应与情感共鸣。这种倾向可能与A型血人群的“高共情性”有关,他们倾向于选择能够提供情绪支持的伴侣。

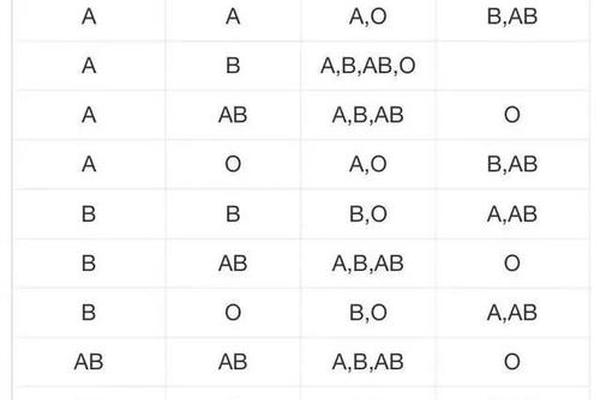

从血型匹配的角度,O型女性因其外向、独立和乐观的性格,常被认为与A型男性形成互补。O型女性的直率与行动力能缓解A型男性的过度谨慎,而A型男性的细致规划则弥补O型易冲动的短板。AB型女性的复杂性格(兼具A型理性与B型灵活)也可能吸引A型男性,但其对性生活的保守态度可能成为关系发展的阻碍。

三、科学争议与理论局限性

尽管血型性格说在东亚社会广为流传,科学界对其始终持批判态度。台湾学者对2681人的调查显示,血型与性格无显著关联,而日本九州大学的大规模研究也证实了这一结论。例如,网页11提到亚洲脱发人群的血型分布(A型40%、O型30%)与其人口基数比例基本一致,说明“A型易秃顶”只是统计学假象。

遗传学研究表明,ABO血型系统由9号染色体上的基因控制,仅决定红细胞表面抗原,与神经递质或激素分泌无直接关联。脱发的根本原因需归结于雄激素代谢酶(如5α-还原酶)的活性及毛囊敏感性,这些因素受多基因调控,而非单一血型决定。

四、社会文化构建的血型叙事

血型理论的流行本质上反映了人类对简化认知框架的需求。日本职场中普遍存在的“血型歧视”便是一例,企业倾向于根据血型分配岗位(如A型适合财务、O型适合销售),尽管缺乏科学依据。这种文化现象通过媒体和商业营销被强化,例如网页25中引用非权威期刊的“血型性生活频率”数据,实际是伪科学包装的消费主义话术。

在婚恋领域,血型匹配的迷信可能加剧性别刻板印象。例如,A型男性被期待扮演“可靠供养者”,而O型女性则需承担“活力调节者”角色,这种标签化互动可能压抑个体多样性。

五、心理互动与情感需求的深层逻辑

抛开血型标签,A型男性对伴侣的核心需求可归结为两点:一是情感回应的高效性,二是价值观的契合度。心理学中的“依恋理论”指出,谨慎型人格(类似A型特质)更需要安全型伴侣提供稳定的支持。例如,B型女性的开放态度能帮助A型男性突破自我设限,但其随意性也可能触发A型对失控的焦虑。

从进化视角看,A型男性对责任感的重视可能源于其对族群协作的适应性。农耕社会要求个体遵守规则以维持集体生存,这种基因记忆可能转化为现代婚恋中对“可靠伴侣”的偏好。

A型血与秃顶的关联更多是压力与遗传共同作用的结果,而非血型本身的影响;所谓“吸引A型男性的血型女性”本质是文化建构的产物。未来的研究应聚焦于多基因交互作用对脱发的机制,而非局限于血型等单一变量。对于婚恋匹配,建议摒弃血型偏见,通过MBTI等更科学的工具评估性格兼容性。

消费者需警惕商业营销中的伪科学话术,例如植发机构利用“A型脱发”制造焦虑,或婚介平台以血型为噱头收取高额费用。唯有回归理性认知,才能避免被片面叙事误导,实现健康与情感选择的真正自由。