在新生儿护理中,黄疸是父母最常面临的挑战之一。据统计,约60%的足月儿和80%的早产儿会出现不同程度的皮肤黄染现象。当一位A型血母亲发现自己的A型血宝宝出现黄疸时,往往会陷入疑惑:既然母婴血型相同,为何还会发生黄疸?这种现象是否隐藏着潜在风险?本文将从医学机制、诊断要点及治疗策略等多个角度,深入探讨这一特殊情境下的黄疸管理。

一、血型相同的黄疸成因分析

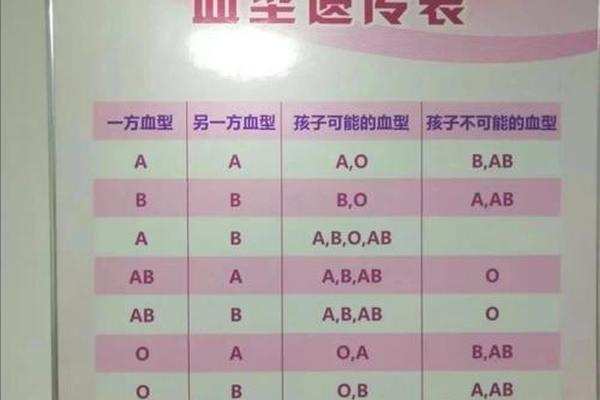

传统认知中,母婴血型不合(如母亲O型、婴儿A/B型)是溶血性黄疸的主要诱因。然而临床数据显示,即使是母婴血型相同的情况,仍有多种因素可能导致黄疸升高。首先需明确,黄疸的本质是血液中胆红素浓度异常增高,而胆红素代谢涉及红细胞破坏、肝脏处理及肠道排泄等多个环节。

在母婴同为A型血的案例中,生理性黄疸仍占主导地位。新生儿出生后,胎儿期用于携氧的红细胞大量分解,产生胆红素的速度远超肝脏处理能力,这种“代谢超负荷”状态是黄疸的主要成因。研究显示,约30%的足月儿在第3-4天胆红素峰值可达12-15mg/dl,但通常无需特殊干预。值得注意的是,早产儿因肝脏酶系统发育更不成熟,黄疸程度可能更显著且消退时间延长至4周以上。

非溶血性病理因素也不容忽视。如围产期窒息导致的脑部损伤可能引发胆红素代谢障碍,头颅血肿中的红细胞分解会额外增加胆红素负荷。临床案例显示,一名A型血新生儿因产程中吸入胎粪引发肺炎,间接导致胆红素升高至19mg/dl,需接受光疗干预。

二、鉴别诊断的核心要素

尽管ABO溶血在母婴同血型时可能性极低,但精确诊断仍需系统评估。首要原则是监测黄疸出现时间:若在出生24小时内显现,即便血型相同也需警惕感染、代谢性疾病等病理因素。例如先天性甲状腺功能减退症患儿,其黄疸可能持续至出生后2-3个月,并伴随体温过低、喂养困难等特征。

实验室检查是鉴别诊断的关键。直接Coombs试验阴性可排除同种免疫性溶血,但需结合网织红细胞计数、肝功能检测等综合判断。某研究对120例母婴同血型黄疸患儿分析发现,8.3%存在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症,这种遗传性酶缺陷可导致红细胞稳定性下降。对于黄疸持续3周以上的患儿,粪便颜色观察尤为重要,白陶土样便提示胆道闭锁可能。

母乳性黄疸在此类案例中占比可达20%-30%。其典型特征为出生1周后黄疸加重,但婴儿体重增长正常、精神状态良好。临床实践表明,暂停母乳3天后胆红素下降超过30%即可辅助诊断。值得注意的是,最新指南强调母乳性黄疸无需停止哺乳,可通过调整喂养频率促进胆红素排泄。

三、个体化治疗策略

治疗决策需基于胆红素曲线动态变化。当血清胆红素超过同小时龄危险阈值时,光疗仍是首选方案。某三甲医院数据显示,使用465nm波长的蓝光照射可使胆红素每日下降15%-20%,治疗12小时后显效率达87%。对于合并感染的新生儿,静脉注射丙种球蛋白(1g/kg)可有效阻断溶血进程。

换血疗法的适应症需审慎把握。尽管母婴同血型时严重溶血罕见,但若胆红素超过25mg/dl或每小时上升速度>0.5mg/dl,仍需考虑换血。近年研究显示,部分换血(替换80%血容量)联合光疗,较传统双倍换血能更有效维持电解质平衡。

家庭护理的科学指导同样关键。建议家长每日在自然光下观察黄疸扩散范围:若黄染进展至膝盖以下或手足心,提示胆红素>15mg/dl,需立即就医。喂养方面,每2-3小时哺乳可刺激肠道蠕动,研究证实增加10%喂养量可使胆红素排泄速度提升18%。

四、预防与长期随访

产前筛查体系的完善能有效降低风险。建议所有孕妇在孕28周进行血清总胆汁酸检测,该指标异常与新生儿胆汁淤积性黄疸密切相关。对于有G6PD缺乏家族史的夫妇,孕前基因检测可使新生儿发病率降低70%。

远期追踪研究显示,高胆红素血症患儿在3岁时神经发育异常风险增加1.8倍。因此建议黄疸患儿在6月龄、1岁时进行听力筛查及神经行为评估。某队列研究跟踪500例黄疸婴儿发现,早期干预组在语言发育商测试中得分显著高于对照组(98 vs 85)。

针对母婴同血型黄疸的特殊性,未来研究可聚焦于基因多态性与胆红素代谢的关系。如UGT1A1基因突变导致的Crigler-Najjar综合征,在东亚人群中的携带率约为1/3000,这类遗传因素可能解释部分不明原因的高胆红素血症。

在母婴血型相同的黄疸案例中,虽然ABO溶血风险显著降低,但全面评估潜在病理因素仍是临床管理的核心。通过多维度监测、精准干预及系统随访,绝大多数患儿可获得良好预后。建议医疗机构建立黄疸专病管理路径,将基因检测纳入常规筛查,同时加强公众教育,消除“同血型无风险”的认知误区。对于科研领域,探索胆红素神经毒性的个体化阈值,开发新型生物标志物检测技术,将是提升新生儿生存质量的关键方向。