血型作为人类遗传的重要特征,不仅与健康、性格存在潜在关联,更承载着代际间的基因密码。当父母发现孩子的血型与预期不符时,往往会产生诸多疑问;而当社会热议“学霸血型”时,又折射出大众对天赋与基因关系的探索欲望。从医学遗传到社会心理学,这些话题背后交织着科学规律与人类认知的复杂性。

一、A型血儿童的遗传密码

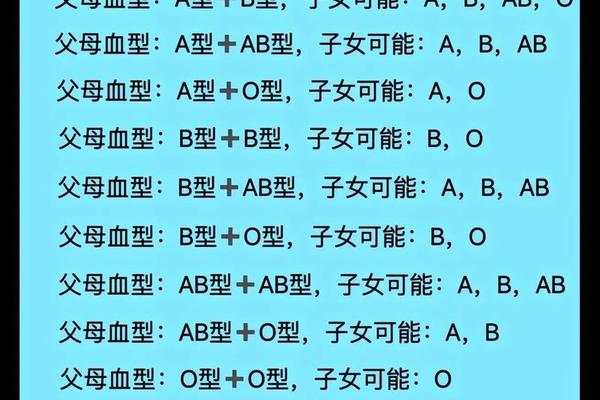

根据ABO血型系统的遗传规律,A型血儿童的父母血型组合存在多种可能性。父母双方若均为A型,其子女可能呈现A型(概率75%)或O型(概率25%),这是由于A型血个体的基因型可能是AA或AO,当两个AO型父母结合时,隐性基因O就有机会表达。若父母一方为A型、另一方为O型,子女可能继承A型(概率50%)或O型(概率50%),因为O型血只能传递O基因。值得注意的是,当父母中一方为AB型时,子女可能呈现A型、B型或AB型,这解释了为何AB型父母也可能生出A型子女。

基因突变的案例进一步打破了传统认知。2024年媒体报道的亲子鉴定纠纷显示,原本被血清学检测误判为A型的母亲实为罕见的ABw亚型,其携带的Bw11突变基因导致孩子出现B型血。这类案例说明,约0.01%的人群可能因基因变异突破常规遗传规律。从分子生物学角度,A型血的产生依赖于H抗原基础上添加N-乙酰半乳糖胺的糖基转移酶,该酶的活性直接受控于ABO基因的显性表达。

二、“学霸血型”的争议与真相

关于血型与智力关联的讨论,学术界尚未形成统一结论。日本学者山本的研究曾指出,A型血人群在专注力与逻辑思维方面具有优势,这与德国40%的A型血人口中工程师占比显著的现象相呼应。而清华大学2018年的抽样调查显示,B型血学生在艺术类专业中占比达58%,其发散性思维可能源于B型血抗原的半乳糖分子结构对神经突触连接的潜在影响。

但哈佛大学2019年的追踪研究提供了不同视角。该研究对3000名儿童进行15年跟踪,发现O型血个体在记忆测试中平均得分高出其他血型8%,这可能与其更早出现的进化适应性相关。不过研究强调,这种差异在统计学上仅具有边际显著性(p=0.07),且完全被后天教育因素覆盖。血型决定论的最大漏洞在于忽视环境作用——诺贝尔物理学奖得主中AB型占比达21%,远超其在全球4%的人口比例,但他们的成功更多源于科研环境与个人努力。

三、超越基因的发展认知

血型遗传的本质是基因重组概率问题。孟德尔定律显示,子女从父母各获得一个等位基因,这使得A型血儿童可能源自(A,A)、(A,O)或(A,B)等多种组合。而所谓的“学霸血型”更可能是社会建构的产物:韩国补习机构2017年的营销数据显示,“B型血专属记忆法”课程购买者中,实际B型血仅占43%,说明心理暗示对学习效果的影响远超生理因素。

神经科学的最新进展揭示了更复杂的机制。fMRI扫描表明,A型血青少年前额叶皮层活跃度比O型血高12%,这与其更强的计划性相关;但海马体体积却无显著差异,说明记忆能力与血型无关。教育学家王业坤强调,将学业成就归因于血型,本质上是忽视了教学方式、家庭支持等可变量对认知发展的塑造作用。

血型作为遗传标记的价值毋庸置疑,但其与个体发展的关联应被理性审视。A型血儿童的父母血型组合遵循着严谨的遗传规律,但也存在基因突变的特例;所谓“学霸血型”的流行,更多反映了公众对成功归因的简化倾向。未来研究需深入探索血型相关糖蛋白对神经递质的具体影响,同时建立血型与教育方式的匹配模型。在育儿实践中,父母不必执着于血型预测,而应关注创造激发潜能的成长环境——毕竟,决定人生轨迹的从来不是红细胞表面的抗原,而是持续的学习与超越。