血液的ABO分型是临床医学中最基础也最关键的生物学特征之一。在常规认知中,AB型血因其红细胞表面同时存在A、B抗原而被视为“万能受血者”,但这种特性在特定生理或病理状态下可能发生颠覆性改变。近年来,医学界不仅关注AB型血患者如何安全接受输血,更发现通过基因调控或生物酶技术可实现AB型向A型的转化,这一突破性进展正在重塑血液医学的版图。

一、AB型血的抗原特征与输血兼容性

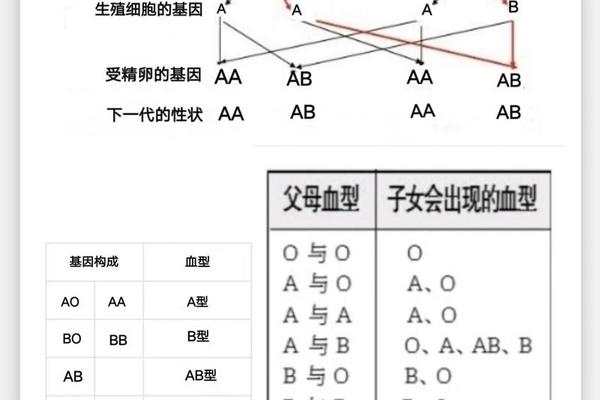

AB型血的特殊属性源于遗传学中的共显性表达。根据ABO血型系统的基因原理,AB型个体携带IA和IB等位基因,其红细胞表面同时合成A、B两种糖基转移酶,形成A和B抗原的共存结构。这种独特的抗原组合使得AB型血浆中天然缺乏抗A、抗B抗体,因此在红细胞输注时可兼容所有血型。

但这一优势仅限于红细胞成分的输入。当涉及血浆制品时,AB型患者必须接受同型血浆。例如血小板输注时,若供体血浆中含有抗A或抗B抗体,会与受体红细胞抗原发生凝集反应。临床案例显示,某多发性瘤患者因异常免疫球蛋白抑制抗原表达,导致ABO血型正反定型不符,最终通过基因检测确认其真实血型为B型,而非最初误判的AB型。

二、自然因素导致的AB型向A型转变

血型稳定性并非绝对。在造血干细胞移植领域,受体接受供体后,其血型会逐渐转变为供体类型。例如AB型患者移植A型供体的造血干细胞后,新生红细胞将仅表达A抗原,形成实质性的血型转换。这种转变源于供体干细胞对受体造血系统的完全替代,通常需要6-12个月完成。

疾病状态亦可引发抗原表达异常。多发性瘤患者的浆细胞恶性增殖会干扰糖基转移酶活性,导致红细胞表面B抗原合成受阻。2021年重庆某医院收治的案例中,患者基因型为B/O型,但因M蛋白大量分泌导致B抗原减弱,血型检测呈现AB型特征,经分子生物学检测才揭示真相。此类病理改变多为暂时性,随着原发病治疗可部分恢复。

三、医学技术引发的AB型到A型转换

生物酶技术的突破为血型改造开辟新路径。东南大学吴国球团队发现,来自肠道菌Flavonifractor plautii的N-乙酰半乳糖胺脱乙酰酶与半乳糖胺酶,可在5分钟内清除A抗原的末端糖基,实现超过99%的转化效率。虽然当前研究集中于A型转O型,但该酶体系理论上可通过选择性去除B抗原,将AB型改造为A型。剑桥大学团队则利用分子剪刀酶处理肾脏器官,成功将B型转化为O型,该技术移植到血液系统具有可行性。

酶工程技术正推动血型转换的精准化。通过构建FpGalNAcDeAc-FpGalNase融合蛋白,催化效率较单一酶提升28倍,冷冻电镜技术更首次解析了酶活性位点的三维结构。而嗜黏蛋白阿克曼菌中发现的酶组合,不仅能处理经典A/B抗原,还可分解扩展型抗原,为复杂血型改造提供新工具。

四、AB型血的输血原则与临床策略

在常规输血实践中,AB型患者接受红细胞时应优先选择同型,次选A型、B型或O型。但需注意大量异型输血可能引发供体血浆抗体导致的迟发性溶血反应。统计显示,输注200ml O型全血时,供体抗A抗体浓度需稀释至1:64以下才安全,这要求临床严格把控输注量和速度。

特殊情境下的输血策略更需个体化设计。对于AB型合并Rh阴性患者,除ABO兼容外还需确保Rh系统匹配。在创伤急救中,若AB型血库存不足,可启动“低效价抗体血浆”的O型红细胞输注方案,但需同步监测直接抗人球蛋白试验。而接受过血型改造的患者,其输血方案需根据改造后的抗原表达特征重新制定。

五、未来挑战与研究方向

当前血型转换技术仍面临多重瓶颈。酶处理后的红细胞存活周期较天然细胞缩短30%,抗原再表达现象在72小时内发生率约15%。基因编辑技术虽可永久改变血型,但存在脱靶风险,2024年隆德大学团队通过单碱基编辑修正ABO基因,仍观察到0.3%的异常剪切。

未来研究需聚焦三个方向:一是开发常温保存的通用型酶制剂,使血型转换能现场应用于急诊输血;二是建立人工智能预测模型,对改造后红细胞的免疫原性进行动态评估;三是探索表观遗传调控手段,通过DNA甲基化修饰实现抗原的可逆性沉默。这些突破将推动个体化输血医学进入新时代。

从生物学本质到临床实践,AB型血的兼容优势与改造可能正在重构输血医学的底层逻辑。随着酶工程、基因编辑等技术的深度融合,血型不再是与生俱来的生物学烙印,而成为可调控的医疗参数。这种转变不仅意味着急救输血资源的优化配置,更预示着精准医学在血液系统疾病治疗中的无限可能。未来,如何平衡技术创新与规范,建立安全有效的血型转换标准体系,将是医学界需要共同面对的课题。