在ABO血型系统中,A型血指红细胞表面携带A抗原的血型类型。根据国际标准,A型血进一步细分为A+(A型Rh阳性)和A-(A型Rh阴性),其中Rh血型系统通过D抗原的存在与否划分阳性或阴性。A型血的判定基于抗原-抗体反应原理:A抗原与抗B抗体结合时不会引发凝集,而会与抗A抗体反应,这一特性使其在输血医学中具有明确的临床意义。

Rh血型系统的发现补充了ABO系统的不足。A+表示红细胞同时携带A抗原和RhD抗原,占中国人群的约30%;而A-因缺乏RhD抗原,仅占0.3%-0.4%,属于稀有血型,常被称为“熊猫血”。两者的差异不仅体现在输血兼容性上,还关系到孕产妇的溶血风险——Rh阴性母亲若孕育Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病。

二、A型血的遗传机制与家庭传递

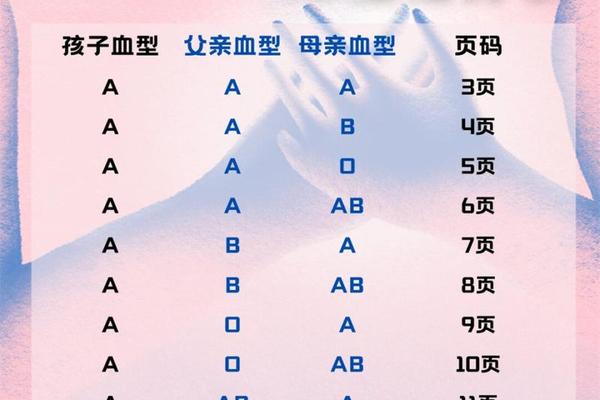

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的ABO基因决定。父母的基因组合中,显性基因A与隐性基因O共同作用时,子代可能表现为A型(基因型AA或AO)或O型(基因型OO)。例如,父母分别为A型和O型时,子代50%概率为A型,50%为O型。

Rh血型的遗传则独立于ABO系统。Rh阳性由显性基因R控制,阴性由隐性基因r控制。若父母均为Rh阳性杂合体(Rr),子代有25%概率为Rh阴性(rr),这一机制解释了A-血型的罕见性。值得注意的是,血型遗传存在地域差异,例如中国北方A型血比例(27%)略高于南方(24%),可能与历史迁徙和自然选择有关。

三、A型血的临床意义与医学应用

在输血医学中,A+个体的血浆含抗B抗体,只能接受A型或O型Rh阳性血液;而A-因缺乏Rh抗体,理论上可接受A-和O-血型,但输血实践中仍需严格匹配以避免迟发性溶血反应。统计显示,A型血患者的心脏支架术后抗凝药物剂量需比其他血型增加15%,这与A型人群的血小板聚集倾向相关。

对于A-血型者,临床建议建立“稀有血型档案库”。数据显示,中国现有Rh阴性血型者约400万人,但登记在册的不足10%,导致紧急用血时匹配成功率低于60%。A-女性在首次妊娠前需进行抗体筛查,若检测到抗D抗体,需通过免疫球蛋白注射阻断母婴溶血风险。

四、A型血的社会认知与文化隐喻

日本学者古川竹二于1927年提出“血型性格论”,认为A型血者具有细致、保守等特质。尽管该理论缺乏科学依据,但调查显示,中国仍有38%的受访者相信血型与性格存在关联。在商业领域,某些日企曾将血型纳入招聘考量,这种伪科学行为已于2005年被日本厚生劳动省明令禁止。

从生物进化视角看,A抗原的演化可能与环境适应相关。基因研究表明,A型血人群对天花病毒的抵抗力比O型血高20%,这或许解释了欧洲黑死病后A型血比例上升的现象。现代医学则发现,A型血者的胃酸分泌量较其他血型多30%,导致其消化道溃疡发病率高出1.5倍,但同时也增强了蛋白质消化能力。

A型血的生物学本质是抗原表达的特定组合,其临床价值体现在输血安全、疾病预防等多个维度。随着单细胞测序技术的发展,2024年《自然》杂志报道已实现血型抗原的纳米级定位,这将推动个性化输血方案的精确制定。建议公众定期检测血型并了解其医学意义,医疗机构应加强稀有血型数据库建设,同时需警惕血型决定论对社会认知的误导。未来研究可深入探索血型与肠道菌群、代谢疾病的关联,为精准医学提供新方向。