在当代社会,血型与婚恋的关系常被赋予神秘色彩,尤其当A型男性与O型女性的组合遇上基因遗传的确定性时,科学与文化现象的交织更显复杂。当严谨的医学规律与感性的人际吸引相遇,这对看似矛盾的血型组合,既遵循着ABO系统的遗传法则,又演绎着性格互补的情感剧本。

血型遗传的科学规律

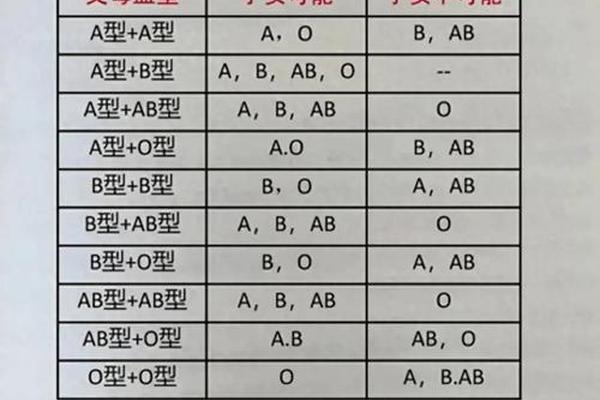

从生物学角度看,父母血型组合遵循显隐性遗传原则。A型血(基因型为AA或AO)与O型血(基因型为OO)结合时,子女的血型只能是A型或O型,其中A型概率为50%,O型概率为50%。这一结论源自红细胞表面抗原的遗传特性:A抗原由显性基因控制,O型则表现为隐性基因。例如当母亲携带AO基因型时,可能将O型基因传递给子女,形成A型(AO)或O型(OO)的随机组合。

特殊案例中可能出现基因突变或亚型干扰。如2019年报道的"O型父+A型母生出B型子"事件,经基因检测发现母亲实为罕见的ABw亚型。但此类情况发生率极低(约五十万分之一),常规婚育咨询仍以基础遗传规律为依据。临床血清学检测的误差率约为0.01%,对于普通家庭而言,血型遗传仍具有高度稳定性。

性格特质的互补吸引

A型男性常被描述为细致谨慎的理性主义者,具有强烈的责任感与服务意识。他们追求秩序与稳定,工作中展现出系统化思维,情感表达趋于内敛。这种性格特质与O型女性的外向特质形成天然互补——O型血人群以行动力强、乐观开朗著称,其直率作风能打破A型男性的过度思虑。

从社会心理学角度观察,这对组合存在"磁场效应"。A型男性欣赏O型女性的活力与冒险精神,而O型女性则被A型男性的可靠与周密所吸引。日本婚恋调查显示,A-O组合的婚姻稳定度在跨血型婚配中位列前三,互补性格使双方在生活决策中形成动态平衡。但需注意,O型女性的直率可能触发A型男性的敏感神经,需要建立有效的沟通机制。

血型理论的科学争议

血型性格论"自1927年古川竹二提出后,始终伴随学术质疑。2014年日本大规模调查显示,血型与MBTI人格维度关联度不足5%。神经科学研究表明,性格形成受多巴胺受体基因、童年经历等多重因素影响,单一血型参数的解释力仅占性格变异的0.3%。中国学者2019年的元分析更指出,所谓血型性格特征实为巴纳姆效应的心理投射。

但文化惯性使该理论持续流行。日本企业32%的人力测试仍包含血型项,婚恋市场61%的咨询者关注血型匹配。这种社会现象反映人类对简化认知框架的需求,正如星座理论在西方社会的流行。需要注意的是,过度依赖血型标签可能导致认知偏差,如A型男性可能错失与其它血型女性的良缘。

婚恋关系的实践建议

对于计划组建家庭的A-O组合,建议进行孕前血型基因检测。虽然常规情况不会出现ABO溶血风险,但O型母体IgG抗A抗体可能引发新生儿溶血病,发生概率约为2%。现代医学通过产前抗体效价监测与产后光照疗法,已能将风险控制在0.3%以下。

情感维系方面,建议建立"性格差异管理机制"。A型男性可通过定期情感反馈降低O型女性的不安全感,O型女性则需理解伴侣的谨慎源于责任感而非冷漠。共同参与户外运动、创意项目等活动,能有效激发双方潜藏的性格特质,形成更立体的互动模式。

从基因密码到性格磁场,A型男性与O型女性的组合揭示着生物规律与社会建构的双重性。尽管血型性格论缺乏科学严谨性,但其反映的人类认知模式值得深入研究。未来可开展跨文化血型认知比较研究,或结合fMRI技术探索血型标签的神经机制,这将为理解文化心理学提供新视角。对于婚恋中的个体而言,超越血型标签、建立真实的情感连接,或许才是幸福关系的终极密码。