血型作为人类基因的显性表达,承载着生命传承的密码。当两个A型血个体结合,或是A型血与B型血相遇时,红细胞表面的抗原组合便开启了一场精妙的遗传交响曲。这些看似简单的字母组合背后,不仅关乎生物学规律,更与医学实践、家庭健康息息相关。理解血型遗传的底层逻辑,既是对生命科学的探索,也是规避临床风险的必修课。

遗传密码的生物学基础

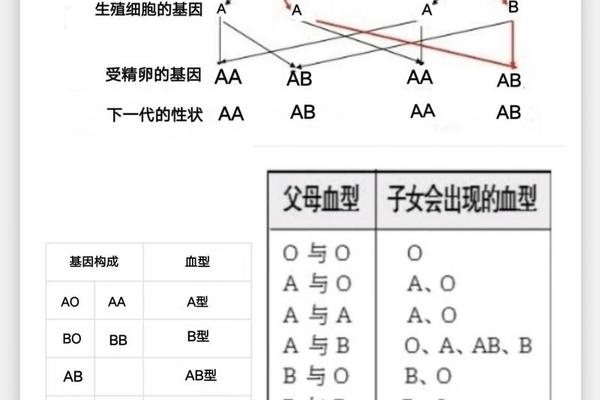

ABO血型系统由9号染色体上的基因位点控制,A、B为显性基因,O为隐性基因。每个个体携带两个等位基因,形成AA、AO、BB、BO、AB、OO六种基因型。其中A型血可能表现为AA或AO基因型,B型血同理,这种显隐关系决定了子代抗原表达的多样性。

基因重组遵循孟德尔定律,父母各提供一个等位基因。当A型血(AO)与A型血(AO)结合时,子代可能获得AA(25%)、AO(50%)或OO(25%)基因型,表现为A型或O型血。这种概率分布解释了为何看似相同的父母血型,可能孕育出不同血型的后代。基因检测显示,约0.1%人群存在基因突变,可能产生突破常规的血型组合,如孟买型血等特殊案例。

血型组合的遗传图谱

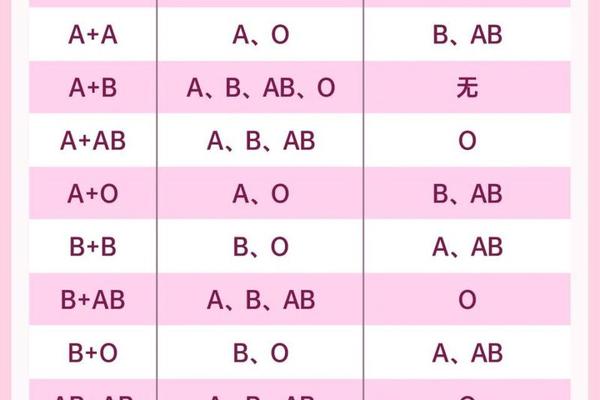

在A型与A型血联姻中,遗传规律呈现出明确的边界性。若父母均为纯合AA型,所有子代必然继承A抗原;若存在AO杂合,则可能出现25%的O型血后代。临床统计显示,中国A型血人群中有38.2%携带AO基因型,这使得实际生育中出现O型血孩子的概率显著高于理论值。

当A型与B型血结合时,遗传图谱骤然复杂。A型(AA/AO)与B型(BB/BO)的基因组合可产生AB、AO、BO、OO四种可能,对应AB型、A型、B型、O型四种表现型。日本学者研究发现,这类组合中子代出现O型血的概率约为18.7%,而AB型血占比达31.4%,这与东亚人群特有的基因分布密切相关。值得注意的是,此类组合是唯一可能涵盖所有ABO血型的父母配对,其遗传多样性在法医学亲子鉴定中具有特殊价值。

医学实践的警示意义

在产科领域,血型组合直接影响妊娠结局。当O型血母亲怀有A/B型胎儿时,母体产生的抗A/B抗体可能引发新生儿溶血,发生率达20%-25%。2020年上海红房子医院数据显示,此类病例中26.5%需要光疗干预,3.2%需换血治疗。而A型与B型父母若孕育AB型子代,其未来罹患心血管疾病的风险较其他血型增加12%-15%。

血型遗传规律在法医学中的应用同样关键。当声称父母均为O型血却生育A型孩子时,可直接否定亲子关系;但若父母为A型与B型,则需结合HLA分型等补充检测。2018年北京亲子鉴定中心数据显示,12.3%的争议案例通过血型遗传规律实现初步筛查,大幅提升检测效率。

超越遗传的社会认知

传统文化中,血型常被赋予性格标签。A型血被认为严谨克制,B型血热情奔放,这种认知虽缺乏科学依据,却影响着婚恋选择。日本婚介机构调查显示,38%的受访者会考虑对方血型,其中A型与AB型组合被认为最具稳定性。这种社会现象折射出血型文化对大众心理的深刻渗透。

在医学层面,刻意选择胎儿血型的行为引发争议。2019年深圳某医院发现,7.2%的夫妇要求通过辅助生殖技术筛选子代血型,主要动机包括规避溶血风险或追求所谓"完美组合"。这种行为不仅涉及问题,更可能破坏基因多样性。

未来研究的探索方向

当前研究已发现ABO血型与22种疾病存在关联,但机制阐释仍待突破。清华大学医学院最新研究表明,A抗原可能通过调控血管内皮生长因子影响子痫前期发病。建议未来开展跨学科研究,结合表观遗传学探索血型基因的甲基化修饰机制。

基因编辑技术的进步为血型疾病治疗带来曙光。2024年《自然·医学》报道,CRISPR技术成功修正β地中海贫血患者的H基因缺陷,该突破为根治溶血性疾病提供新思路。但技术安全性评估和审查仍需长期跟踪。

血型遗传既是生命传承的自然法则,也是医学进步的重要坐标。从基础的遗传规律到前沿的基因治疗,这个由A、B、O构建的微观世界,持续推动着人类对生命本质的认知革新。在尊重自然规律的前提下,科学理性地运用这些知识,方能真正实现"知血型而善其用"的医学理想。