在人类ABO血型系统中,A型抗原与抗A抗体的相互作用是免疫反应的核心机制之一。抗A抗体作为B型或O型个体天然存在的免疫球蛋白,其浓度(即效价)的精准测定对临床输血安全、新生儿溶血病预防及器官移植配型具有关键意义。尤其在母婴ABO血型不合的妊娠案例中,抗A抗体效价的动态监测已成为评估胎儿溶血风险的重要依据。随着分子生物学技术的进步,抗体效价测定方法不断革新,但其核心目标始终围绕提升检测灵敏度和临床决策支持能力。

抗A抗体的生物学特性与检测原理

抗A抗体属于IgM和IgG类免疫球蛋白,其中IgM分子量较大,主要引发红细胞凝集反应;而IgG因分子量较小,需通过抗球蛋白试验间接检测。在效价测定中,通过连续倍比稀释血清,观察抗体与标准A型红细胞悬液的最高凝集稀释度,其倒数即为效价值。例如,1:256的效价表示血清稀释256倍后仍能引发可见凝集。

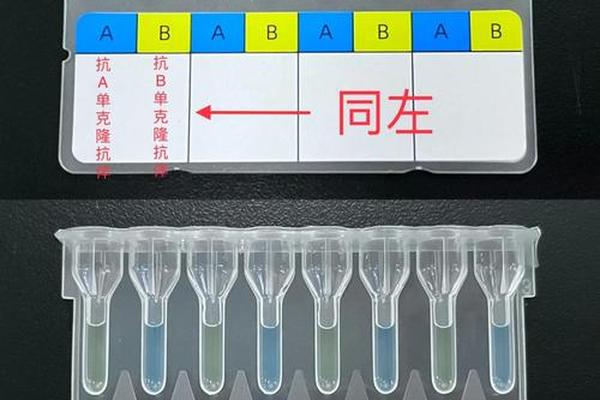

传统试管法采用生理盐水介质,通过离心加速抗原-抗体结合,适用于IgM类抗体的快速检测。而针对IgG抗体的测定,需使用巯基乙醇(2-Me)或二硫苏糖醇(DTT)分解IgM分子,保留IgG活性后再进行抗球蛋白增强试验,该方法可显著提高检测灵敏度。微柱凝胶法的引入进一步实现了自动化检测,其通过凝胶介质中的离心分离凝集细胞,结果判读更客观,现已成为大型医疗机构的主流技术。

临床场景中的关键应用与阈值判定

在产科领域,O型血孕妇若携带抗A IgG抗体,效价≥1:64时提示胎儿溶血风险升高。研究表明,当效价超过1:128时,新生儿核黄疸发生率增加3倍,需通过血浆置换或免疫球蛋白注射进行干预。值得注意的是,ABO溶血病约60%发生于第一胎,这与母体既往接触A型抗原(如输血、流产等)导致的致敏有关。

输血医学中,供体血浆的抗A效价需严格控制在1:64以下,以避免受血者发生急性溶血反应。对于器官移植受体,术前抗A效价检测可预测超急性排斥反应风险,尤其是心脏、肾脏等实体器官移植案例中,效价>1:32常被视为移植禁忌。近年来研究发现,抗A效价动态变化与自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮)的活动性存在相关性,为疾病监测提供了新思路。

技术标准化与质量控制挑战

尽管国际输血协会(ISBT)已发布效价测定指南,但实际操作中仍存在显著差异。研究显示,同一标本在不同实验室的效价检测结果波动可达2-4个稀释度,主要源于三个因素:红细胞悬液浓度误差(±0.5%可导致效价偏差1倍)、离心力控制(推荐120g×1min)以及终点判读标准。标准化操作规程(SOP)要求使用经认证的A1亚型红细胞,且每批次试验需包含阴阳性对照,以确保结果可靠性。

新兴技术如流式细胞术和表面等离子共振(SPR)正在突破传统方法的局限。前者通过荧光标记定量抗体结合位点,灵敏度提升至0.1μg/mL;后者可实时监测抗原-抗体结合动力学,为效价评估提供多维数据。这些技术的临床推广仍受限于设备成本和操作复杂性。

未来研究方向与精准医疗整合

当前研究热点集中于三方面:一是建立基于人工智能的效价预测模型,通过整合孕妇血型、妊娠史和抗体动态数据,提前8-12周预警溶血风险;二是开发多重检测芯片,实现ABO、Rh、Kell等30种血型抗体的同步效价分析;三是探索抗体亲和力成熟度与临床预后的关联,突破单一效价指标的局限性。针对基因编辑猪器官的人源化移植,抗A效价的个体化调控将成为异种移植成功的关键。

抗体效价测定作为连接基础免疫学与临床医学的桥梁,其技术进步始终服务于精准医疗需求。从手工操作的凝集试验到自动化分子检测,每一次方法革新都推动着临床决策的优化。未来,随着单细胞测序和纳米传感技术的发展,抗体效价评估有望进入单分子水平,为个体化治疗提供更精细的生物标志物。