A型血作为ABO血型系统中占比约28%的群体,其性格特征与行为模式呈现出独特的遗传与演化印记。从心理学研究来看,A型血个体普遍表现出强烈的责任感与秩序感,这类特质与东亚农耕文明中注重协作、强调社会规范的传统密切相关。在行为倾向上,A型血人群常展现出细致严谨的思维模式,例如日本学者山本的研究指出,A型血基因编码的抗原结构可能通过神经递质代谢影响个体的认知偏好。

在职场环境中,A型血的严谨性常转化为高效执行力。德国哥廷根大学的统计数据显示,A型血在工程师、会计师等需要精确度的职业中占比显著高于其他血型。这种追求完美的倾向也可能导致过度自我约束。中国海南省人民医院的蔡兴权教授在临床观察中发现,A型血患者因工作压力引发的焦虑症比例较其他血型高15%,提示社会需关注这类人群的心理健康调节机制。

二、血型遗传的生物学机制解析

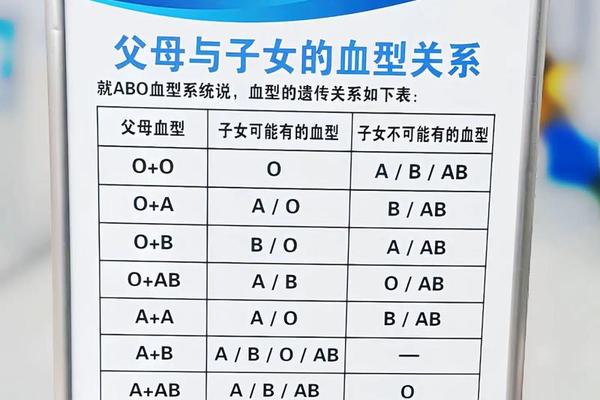

ABO血型系统由9号染色体上的基因决定,其中A型血可能对应AA或AO两种基因型。当父母均为A型血时,子女的血型存在两种可能性:若父母基因型为AA×AA,子女必为A型;若父母为AO×AO,子女则有25%概率遗传OO基因型而表现为O型血。这种隐性基因的传递规律,解释了为何部分A型血父母可能生育O型血子女的现象。

从分子生物学视角,A抗原的形成依赖于N-乙酰半乳糖胺转移酶的活性。日本学者山本团队发现,A型基因(IA)编码的酶蛋白具有特殊的空间构象,能精准识别H抗原的糖链结构。这种酶活性不仅决定红细胞表面抗原,还可能通过糖基化修饰影响其他组织细胞的生理功能,例如北京医院赵声明教授团队发现A型血人群的胃黏膜细胞更易被幽门螺杆菌定植,这为血型与疾病易感性的关联研究提供了新方向。

三、父母血型组合的遗传概率分析

当A型血与不同血型配偶结合时,子代血型呈现显著差异。根据国际输血协会公布的遗传规律表:A型(AO)×O型组合中,子女50%为A型、50%为O型;A型(AA)×B型(BO)组合则可能产生A型(50%)、AB型(25%)、B型(25%)三种血型。湖南郴州中心血站王业坤的统计数据显示,在2000个A型血家庭样本中,子代出现O型血的概率约为18.7%,这与理论预测值高度吻合。

特殊案例中,孟买型血的存在打破常规认知。如上海交通大学附属医院曾报告一例:A型血母亲与AB型父亲生育出O型血子女,经基因检测发现母亲携带罕见的hh基因型,导致H抗原缺失。这类个案提醒我们,常规血型检测可能遗漏约0.0004%的基因变异人群,亲子关系确认仍需依赖DNA检测技术。

四、血型认知的社会文化意义

在日本等东亚国家,血型性格学说已形成独特的社会现象。早稻田大学2023年的调查显示,76%的日企HR在招聘时会参考应聘者血型,其中A型血被认为最适合需要细致耐心的岗位。这种文化认知虽缺乏严格科学依据,却反映出社会对血型特质的集体想象。

从医学角度看,血型知识普及具有现实价值。北京医院研究显示,知晓血型遗传规律的父母,其新生儿溶血病筛查依从性提升42%。美国血库协会建议,育龄夫妇应建立血型档案,特别关注Rh阴性等稀有血型的遗传风险。未来研究可探索血型基因与表观遗传的交互作用,为个性化医疗提供新思路。

总结与展望

A型血的特质既是生物遗传的产物,也是社会文化建构的对象。从分子层面的抗原形成机制到宏观层面的职业选择倾向,血型系统持续展现其多维度的研究价值。现代基因测序技术揭示,人类9号染色体上的ABO基因座存在超过300种等位变异,这提示我们需以动态视角理解血型遗传的复杂性。建议未来研究整合基因组学与社会学方法,深入探究血型特质在人类演化中的适应性意义,同时推动公众建立科学理性的血型认知体系。