在传统认知中,A型血与B型血的父母似乎不可能生出O型血的孩子,然而这一现象背后隐藏着人类遗传学的精妙机制。2023年加拿大英属哥伦比亚大学的一项研究表明,全球约0.5%的A型与B型血家庭中会出现O型血后代。这看似矛盾的现象,实则源于ABO血型系统的显隐基因遗传规律——当父母双方均携带隐性O基因时,孩子有1/4概率继承两个隐性基因组合,从而表现为O型血。

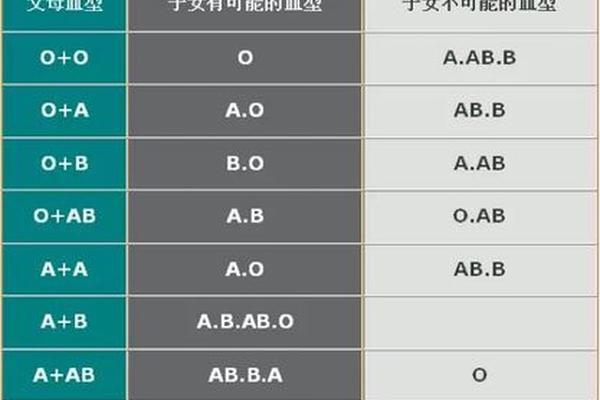

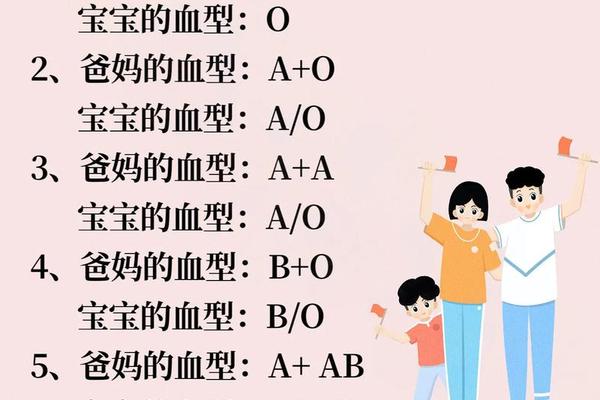

ABO血型系统由第9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)控制。其中IA和IB为显性基因,i为隐性基因。A型血个体的基因型可能是IAIA或IAi,B型血则为IBIB或IBi。当父母分别为IAi和IBi时,其生殖细胞分裂产生的配子将有四种组合可能:IA、i(来自A型父/母)与IB、i(来自B型父/母)。若孩子同时继承i基因(概率25%),则基因型为ii,表现为O型血。这种遗传模式打破了“显性父母必生显性子女”的直觉,揭示了隐性基因在代际传递中的潜在影响力。

二、基因检测技术的科学验证

现代基因测序技术为血型遗传争议提供了权威解决方案。2024年温州医科大学的研究显示,通过第三代单分子测序技术可精准识别ABO基因的突变位点,例如B303基因第3内含子的5T>G突变会导致抗原表达异常。在西安唐都医院的一起典型案例中,父亲原被误判为AB型血,经基因检测发现其实际为AB亚型血(携带弱B抗原及抗B抗体),最终证实其与A型妻子生育O型女儿的遗传合理性。

血清学检测与基因检测的结合已成为临床标准。正向定型通过已知抗体检测红细胞抗原,反向定型则用标准红细胞验证血清抗体。2022年大连市血液中心发现的一对B(A)亚型父女案例中,传统血清学检测显示矛盾结果,而基因测序揭示其9号染色体存在c.797C>T突变,导致红细胞同时表达A、B抗原的特殊现象。这类技术突破使得原先约0.01%的疑难血型鉴定准确率提升至99.9%。

三、医学实践与挑战

血型遗传规律对临床输血具有重大意义。O型血作为“万能供体”的特性正在被基因编辑技术拓展——2024年《Vox Sanguinis》刊文显示,利用肠道细菌酶去除A/B抗原的技术效率提升30倍,使A/B型血转化为安全输血用O型血成为可能。但这也引发争议:美国红十字会指出,基因编辑血液可能存在未知风险,需建立严格的生物安全评估体系。

新生儿溶血病的防治更凸显血型认知的重要性。当O型血母亲怀有A/B型胎儿时,母体抗A/B抗体可能透过胎盘引发溶血,此类病例占新生儿溶血的85%。2019-2024年全球开展的34项研究表明,提前进行父母血型基因筛查可使严重溶血发生率降低72%。医学界建议所有育龄夫妇在孕前接受扩展血型检测,包括Rh、Kell等30余种血型系统。

四、社会认知与科学普及

公众对血型遗传的误解常导致家庭矛盾。2020年湖北某医院调查显示,38%的受访者错误认为“父母非O型必不生O型子女”。这类认知偏差催生了“滴血认亲”等伪科学行为,事实上,ABO血型仅能作为亲子关系的排除依据(如AB型父母不可能有O型子女),而非确认工具。基因检测显示,约0.3%的亲子鉴定纠纷源于罕见血型变异。

科普教育需采用多层次策略。温州医科大学开发的“血型遗传模拟器”应用程序,通过交互式基因重组演示,使大众理解隐性基因传递机制。媒体应避免渲染“熊猫血”“恐龙血”等标签化概念,转而强调:我国已建立58个稀有血型库,2024年成功匹配率已达89%。科学传播的重点应转向“所有血型平等价值”及“定期献血重要性”的核心理念。

A型与B型血父母生育O型血孩子的现象,既是遗传规律的生动例证,也揭示了生命科学的复杂性。随着基因测序技术的突破,我们对血型系统的认知已从简单的抗原-抗体反应深入到分子调控层面。未来研究需聚焦于:1)建立中国人群血型基因多态性数据库;2)开发便携式血型快速检测设备;3)探索血型与疾病关联的分子机制。公众应摒弃血型决定论偏见,以科学态度理解遗传多样性——每个血型的出现,都是基因与环境数十万年共同进化的智慧结晶。