在东亚文化中,血型与婚恋的关联性常被民间讨论,尤其是A型血女性常被认为具有细致、内敛、责任感强的特质。尽管现代医学研究表明,血型与性格的直接关联缺乏科学依据,但基于ABO血型系统的传统配对理论仍被部分人视为参考。例如,日本学者古川竹二在20世纪初提出的“血型人格论”将A型血描述为“保守谨慎”,而O型血则被赋予“乐观果断”的标签。这些观点虽未被学术界广泛认可,却深刻影响了大众对婚恋适配性的认知。

从遗传学角度看,血型系统仅反映红细胞表面抗原差异,与个体性格或情感模式并无直接关联。文化惯性使得血型配对理论在择偶场景中仍占一席之地。例如,中国民间流传的“A型女性与O型男性互补”“A型与AB型理性契合”等说法,既包含对性格互补性的期待,也暗含对家庭稳定性的追求。

二、A型血女性的适配血型分析

1. 与O型男性的互补性优势

多项民间研究指出,A型女性的细致缜密与O型男性的豁达果敢形成天然互补。A型血人常因过度思虑而行动迟缓,而O型血人的目标导向性可推动决策效率。例如,在职场场景中,A型女性擅长规划细节,O型男性则能快速把握方向,二者协作可形成“计划-执行”闭环。

情感层面,O型男性的直率特质能缓解A型女性的敏感焦虑。日本《血型与爱情》研究显示,O型伴侣的包容性可降低A型个体的情感内耗,而A型女性的体贴也能满足O型男性对稳定关系的需求。这种“刚柔并济”的组合,在家庭责任分担、子女教育理念上更易达成共识。

2. 与AB型男性的理性协同

AB型男性常被描述为兼具A型理性与B型创造力的复合型人格。对于追求思想共鸣的A型女性而言,AB型伴侣的多元视角可弥补其思维定式。例如,在解决家庭矛盾时,AB型男性善于提出折中方案,避免A型女性陷入非黑即白的判断困境。

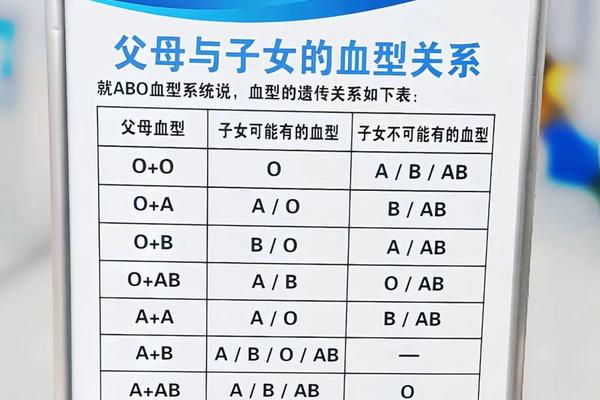

基因层面的特殊案例也值得关注。若A型女性携带孟买型血型(隐性基因型hh),其子代可能出现违背常规血型遗传规律的现象。AB型男性更易通过基因重组兼容特殊血型组合,减少因血型误解导致的家庭矛盾。

三、科学视角下的择偶建议

1. 血型适配的局限性

医学界普遍认为,血型配对理论缺乏严谨的生物学基础。四川大学华西医院实验医学科的研究表明,性格形成受遗传、环境、教育等多因素影响,单一血型指标无法解释复杂的情感互动。例如,A型女性与A型男性结合虽可能因性格相似产生摩擦,但共同的价值取向也能增强默契度,这与传统“同型相斥”的论断相悖。

2. 综合考量的必要性

临床案例显示,O型血女性与A/B/AB型男性生育时需警惕新生儿溶血风险,但A型女性无此限制,其婚恋选择更应关注价值观契合度。建议参考以下多维指标:

四、未来研究方向与社会意义

当前血型婚配理论亟待实证研究支撑。建议开展跨文化队列研究,量化不同血型组合的婚姻满意度、离婚率等指标。需警惕血型歧视现象,例如部分企业将血型纳入招聘筛选条件,此类行为缺乏科学依据且涉嫌违法。

从公共卫生角度,普及血型科学知识可减少认知误区。例如,明确告知公众“滴血认亲”的伪科学性,以及Rh阴性血女性孕期的医学干预方案,有助于构建理性择偶观。

A型血女性的婚恋适配性不应局限于血型标签,O型与AB型男性的互补特质虽具参考价值,但情感维系的核心仍在于相互理解与价值观契合。未来研究需打破文化偏见,用科学数据重塑婚恋决策模型,帮助个体在理性认知基础上实现情感自由。