在ABO血型系统中,A型血的特征是红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。但要将A型血进一步细分为A+(A阳性)和A-(A阴性),则需要引入第二个关键系统——Rh血型系统。Rh血型的核心差异在于红细胞表面是否携带D抗原,这是Rh血型系统中最具临床意义的抗原。全球约85%的人群为Rh阳性(如A+),而Rh阴性(如A-)仅占15%,在亚洲人群中甚至不足3%,因此被称为“熊猫血”。

Rh血型系统包含超过50种抗原,其中D抗原的免疫原性最强。当Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时,体内会产生抗D抗体,二次接触则可能引发严重的溶血反应。这一特性使得A+和A-在输血、妊娠等场景中具有截然不同的临床意义。例如,A-血型患者若接受A+血液,即使ABO系统匹配,仍可能因抗D抗体的存在导致致命后果。区分A+与A-不仅是血型鉴定的基础要求,更是医疗安全的重要防线。

二、实验室检测的核心技术

区分A+和A-的核心技术集中于RhD抗原的检测。常规操作中,实验室会采用抗D单克隆抗体试剂,通过抗原-抗体反应观察红细胞凝集现象。具体流程分为两步:首先通过正定型确定ABO血型(如A型),随后使用抗D血清进行Rh分型。若红细胞与抗D血清发生凝集则为A+,否则为A-。

目前主流的检测方法包括试管法、玻片法和微柱凝胶法。试管法通过离心加速抗原抗体反应,灵敏度高达99.6%,尤其适合检测弱D抗原变异型;而微柱凝胶法则利用分子筛原理,使凝集红细胞滞留在凝胶上层,非凝集细胞下沉至管底,结果判读更直观。值得注意的是,约0.2%-1%的样本属于弱D型(原称D变异型),这类红细胞携带部分D抗原,需通过增强试验(如抗球蛋白试验)才能准确分类。临床实验室常采用“两步法”策略:初筛使用IgM类抗D试剂,可疑样本再补充IgG类抗体检测。

三、临床实践中的特殊考量

在输血医学中,A+与A-的区分直接决定血液制品的适配规则。A+患者可接受A+或A-血液,但A-患者只能接受A-或O-血液。这种不对称性源于Rh阴性个体对D抗原的终生免疫记忆。研究显示,Rh阴性患者输入200ml Rh阳性红细胞后,抗D抗体产生概率高达80%。对于育龄期女性,这种风险更为严峻:Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,引发新生儿溶血病,严重者可导致胎儿死亡。

针对特殊人群,检测策略需要调整。例如新生儿由于红细胞抗原发育不完全,需采用更灵敏的酶处理法增强反应强度;老年患者可能因抗原表达减弱出现假阴性,此时需结合血清学反定型(检测自身抗D抗体)进行验证。近年分子生物学技术的应用为精准分型提供了新途径,PCR-RFLP技术可通过分析RHD基因序列,识别出亚洲人群中常见的RHD01EL.01等变异型,将检测准确率提升至99.99%。

四、遗传学角度的本质差异

从遗传机制来看,A+与A-的区别源于RHD基因的存在与否。RHD与RHCE基因共同位于1号染色体,其中RHD基因直接调控D抗原表达。白种人中约15%的Rh阴性由RHD基因完全缺失引起,而亚洲人群中更常见的是RHDψ假基因或杂交基因导致的D抗原表达缺陷。这种遗传多态性使得血型分布呈现显著地域差异:中国汉族Rh阴性比例仅0.3%-0.5%,远低于欧美人群的15%。

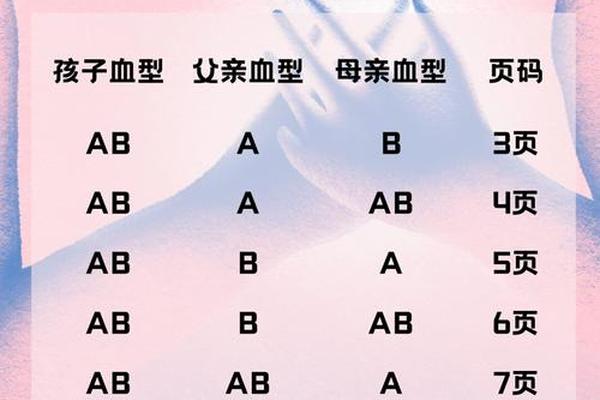

家系研究表明,若父母均为Rh阴性(如A-),子女必然为Rh阴性;若父母一方为Rh阳性杂合子(基因型为Dd),子女有50%概率遗传d基因成为Rh阴性。这种显隐性遗传规律与ABO系统的共显性遗传形成鲜明对比,也解释了为何Rh阴性血型在近亲婚配群体中更易集中出现。当前基因检测技术已能准确识别RHD基因的拷贝数变异和重组事件,为遗传咨询提供科学依据。

区分A+与A-的本质是对Rh血型系统的精准解析,这需要整合血清学、分子生物学和临床医学的多维度数据。随着微流控芯片、纳米磁珠等新技术的应用,血型检测正朝着自动化、微型化方向发展。未来研究可重点关注三方面:一是建立中国人群特异的RHD基因数据库,二是开发即时检测(POCT)设备提升基层医疗水平,三是探索基因编辑技术在Rh阴性血液体外合成中的可能性。唯有通过技术创新与基础研究的深度融合,才能在全球血液资源紧张的背景下,为稀有血型患者构建更完善的生命保障网络。