ABO血型系统是人类最早发现且临床应用最广泛的血型分类体系,其核心在于红细胞表面A、B抗原的分布差异以及血清中天然存在的抗A、抗B抗体。根据抗原-抗体的特异性反应原理,通过检测受试者红细胞与标准抗A、抗B血清的凝集现象,可准确判定个体血型。抗A抗B测定不仅是输血安全的基石,更是器官移植、新生儿溶血病预防及法医学鉴定的关键依据。

从分子生物学视角,A抗原由N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,B抗原则依赖半乳糖转移酶的作用,而O型血因缺乏这两种酶仅保留H抗原前体。这种遗传特征决定了抗A、抗B抗体在血清中的天然存在:A型血含抗B抗体,B型血含抗A抗体,AB型血无抗体,O型血则同时含有抗A和抗B抗体。

二、抗A抗B测定的实验方法与判读标准

1. 玻片法与试管法的操作流程

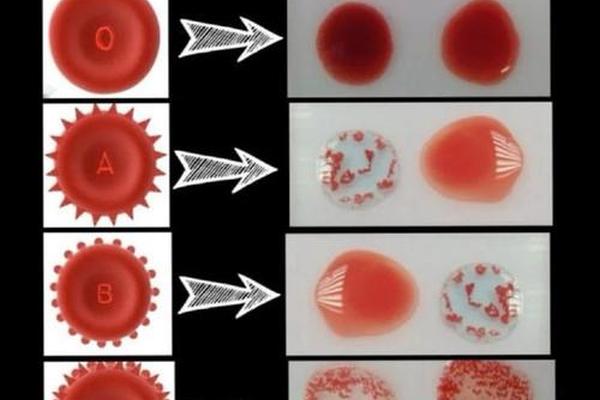

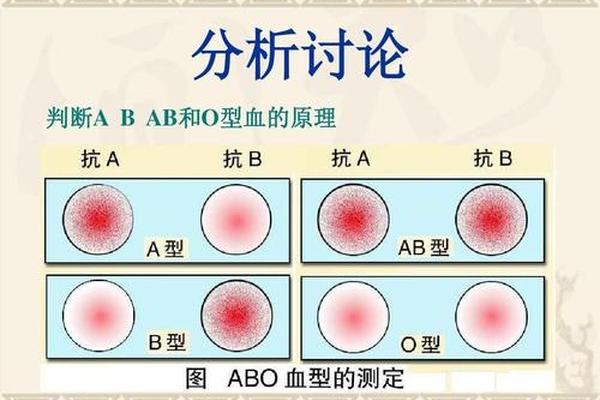

玻片法是经典的定性检测方法,操作简便但灵敏度较低。实验时,将标准抗A、抗B血清滴于玻片两侧,加入受试者红细胞悬液后混匀,静置15分钟后观察凝集现象。若抗A侧凝集则为B型,抗B侧凝集则为A型,两侧均凝集为AB型,均不凝集为O型。

试管法则通过离心加速抗原抗体反应,显著提高检测灵敏度。将抗A、抗B血清与红细胞悬液混合后离心,轻弹试管观察沉淀物状态:凝集块漂浮为阳性,均匀分散为阴性。该方法尤其适用于抗体效价低或亚型抗原较弱的样本。

2. 凝集强度的分级与判读要点

凝集反应强度可分为六级:(++++)为单一凝块伴极少数游离红细胞;(+++)为多个大颗粒凝块;(++)为细沙状凝集与游离细胞各半;(+)为少量微小凝集颗粒;(±)为极微弱凝集;阴性则无凝集。需注意,冷凝集素、纤维蛋白干扰或红细胞浓度异常可能导致假阳性或假阴性,需结合显微镜复检。

三、抗A抗B测定的临床应用与特殊场景

1. 输血安全与交叉配血

ABO血型相容性是输血的首要原则。抗A抗B测定可快速筛选供受体血型,而交叉配血试验进一步验证血清与红细胞的兼容性。例如,O型血虽被称为“万能供血者”,但其血清中的抗A、抗B抗体仍可能引发受血者溶血,故仅限紧急情况下少量输注。

2. 新生儿溶血病的预防与诊断

母婴ABO血型不合(如O型母亲怀有A/B型胎儿)可导致胎儿红细胞被母体IgG抗体攻击。产前通过抗体效价检测(如间接抗人球蛋白试验)评估风险,产后通过新生儿直接抗球蛋白试验、游离抗体检测确诊。Rh阴性孕妇需在妊娠28周及分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,预防致敏。

3. 器官移植与法医学应用

ABO血型抗原亦表达于血管内皮细胞,移植前需确保供受体血型一致。血型遗传规律(如父母为A型和B型,子女可能为O型)为亲子鉴定提供辅助依据,但需结合DNA检测以提高准确性。

四、技术挑战与未来发展方向

1. 自动化与精准化检测技术

传统手工操作易受主观因素影响,微柱凝胶法与固相凝集法通过标准化流程和仪器判读,显著提升结果一致性。例如,凝胶卡将抗原抗体反应限制于微柱中,离心后凝集红细胞滞留在凝胶上层,非凝集细胞沉降至底部,实现可视化判读。

2. 罕见血型与抗体筛查的深化

除ABO与Rh系统外,MNS、Kell等血型系统的抗体筛查需求日益增加。高通量基因测序技术可揭示稀有抗原变异,而单克隆抗体试剂的应用提高了抗A、抗B检测的特异性,减少交叉反应。

3. 体外诊断与治疗的前沿探索

研究显示,利用CRISPR-Cas9基因编辑技术敲除B细胞中A/B抗原合成基因,或可制备通用型O型红细胞,解决血源短缺问题。纳米材料介导的抗体中和策略为急性溶血反应提供新型治疗思路。

抗A抗B测定作为ABO血型鉴定的核心手段,其科学原理与实验方法历经百年演进,仍不断融入新技术以提高准确性。从输血安全到疾病诊断,从法医学到遗传学研究,其应用场景持续扩展。未来,随着分子诊断、人工智能与合成生物学的交叉融合,血型检测将迈向更高灵敏度和个性化。建议医疗机构加强标准化操作培训,同时推动多中心研究,建立中国人血型抗原数据库,为精准医疗提供数据支撑。