血型是人类血液中红细胞表面抗原特征的遗传标记,其分类基于复杂的抗原系统。目前已知的红细胞血型系统超过30种,其中ABO和Rh血型系统因与临床输血关系最为密切而备受关注。ABO血型系统将血液分为A、B、AB、O四型,由红细胞表面的A、B抗原决定;Rh血型系统则以是否存在D抗原来划分Rh阳性(Rh+)与Rh阴性(Rh-)。值得注意的是,Rh阴性血型在亚洲人群中占比不足1%,因此被称为“熊猫血”。

对于“A型Rh(D+)血型是否为熊猫血”这一问题,答案是否定的。Rh(D+)表示红细胞携带D抗原,属于Rh阳性血型,而“熊猫血”特指Rh阴性(即缺乏D抗原)的稀有血型。例如,A型Rh(D+)血型的汉族人群占比高达约30%,属于常见血型;而A型Rh(D-)血型的汉族人仅占0.2%-0.5%,属于真正的熊猫血。这一区分的核心在于D抗原的存在与否,而非ABO血型类别。

二、Rh血型系统的生物学机制与临床意义

Rh血型系统的发现源于1940年科学家用恒河猴红细胞免疫家兔的实验,其命名取自恒河猴(Rhesus)的英文缩写。该系统的复杂性体现在54种抗原中,其中D抗原的免疫原性最强,因此成为临床检测的关键指标。当Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时,体内可能产生抗D抗体,再次接触则可能引发溶血反应。

在输血医学中,Rh血型不合可能造成严重后果。例如,Rh阴性患者若输入Rh阳性血液,可能因免疫反应导致红细胞破裂,甚至危及生命。对于女性而言,Rh阴性血型的特殊风险体现在妊娠过程中:若胎儿为Rh阳性,母体可能通过胎盘接触胎儿红细胞而产生抗体,导致新生儿溶血病。这种风险在多次妊娠中显著增加,因此Rh阴性孕妇需通过抗体效价测定和免疫球蛋白注射进行预防。

三、熊猫血的稀缺性与社会互助网络

中国汉族人群中Rh阴性血型的比例仅为0.3%,若叠加ABO血型限制,寻找特定血型的供者难度更大。例如,AB型Rh阴性个体的概率不足万分之三,被称为“熊猫中的熊猫”。这种稀缺性导致临床用血常面临紧急动员,如2016年青岛13岁Rh阴性A型血男孩坠楼事件中,35名志愿者紧急献血才满足救治需求。

为应对血源紧张,中国建立了多级稀有血型库。例如新疆地区登记在册的Rh阴性志愿者达760人,形成“流动血库”。血站通过冷冻技术保存Rh阴性红细胞,最长可达10年。浙江大学团队研发的“通用熊猫血”技术,通过修饰红细胞表面抗原,为缓解血源短缺提供了新思路。这些措施凸显了社会协作与科技进步在稀有血型管理中的重要性。

四、公众认知误区与科学普及需求

尽管Rh血型系统的重要性已被医学界广泛认可,公众认知仍存在显著误区。例如,部分人将“熊猫血”错误理解为ABO系统中的稀有类型,或混淆Rh阴性与阳性概念。这种认知偏差可能导致献血意愿降低或医疗决策失误,如误认为Rh阳性属于稀有血型而拒绝常规献血。

科普教育需从血型遗传规律切入。Rh阴性为隐性遗传,父母均为Rh阳性时,子女仍可能通过隐性基因组合表现为Rh阴性。血型并非健康状态的判断标准,Rh阴性个体与阳性者在免疫功能上并无本质差异。通过媒体案例宣传(如新疆“熊猫侠”年献血2万毫升的事迹)和社区血型筛查活动,可提升公众对稀有血型的科学认知与社会责任感。

五、未来研究方向与个体化健康管理

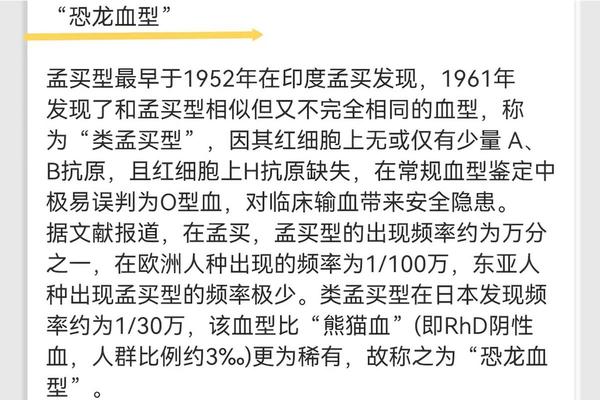

当前研究已揭示血型与疾病易感性的关联。例如,ABO血型可能影响心血管疾病风险,而Rh阴性个体对某些病原体的免疫应答存在特异性。未来可探索Rh血型在精准医疗中的应用,如根据血型特征定制输血策略或疫苗接种方案。

对于Rh阴性人群,建议建立终身健康档案,包含抗体监测记录与紧急联络方式。女性需重点关注生育健康,孕早期进行Rh血型筛查,并通过抗D免疫球蛋白预防致敏。利用基因编辑技术改造红细胞抗原,或通过干细胞培养体外合成血液,可能彻底解决熊猫血供需矛盾。

总结而言,A型Rh(D+)血型属于常见血型,而Rh阴性才是真正的熊猫血。这一区分的科学认知关乎输血安全、疾病预防与社会应急体系的完善。通过加强科普教育、优化血库管理、推动技术创新,我们有望构建更高效的稀有血型保障网络,让每一个“熊猫血”个体都能获得平等的生命保障。