东亚社会对血型的痴迷早已超越医学范畴,在东京银座的咖啡馆里,白领女性会根据同事的血型调整沟通策略;首尔街头书店最醒目的位置永远摆放着血型占卜书籍。这种独特的文化现象中,A型血女性常被贴上"完美主义者"标签,而B型血则背负着"绝命血"的污名化传说。当基因检测技术已能解析30亿碱基对的今天,为何这类伪科学仍根深蒂固?我们需要穿透文化迷雾,在科学与传说的交界处寻找真相。

基因频率的地域密码

全球血型分布图谱揭示着人类迁徙的密码。在韩国,A型血占比达34%,其中女性比例较男性高出3.8个百分点,这种现象与二战后的社会选择压力密切相关。首尔大学医学遗传研究所2019年的调查显示,在公务员考试录取者中,A型血女性占比达41%,远超人口基准值。这种统计学偏差催生了"适合体制内工作"的社会认知。

日本厚生劳动省2021年人口动态统计显示,A型血女性在教师、护士等职业的从业比例高达52%,而建筑行业仅占19%。这种职业分布差异被错误归因为性格特质,实则是社会期待形成的隐形筛选机制。当特定血型人群在某个领域形成规模优势,刻板印象便转化为自我实现的预言。

免疫系统的生存博弈

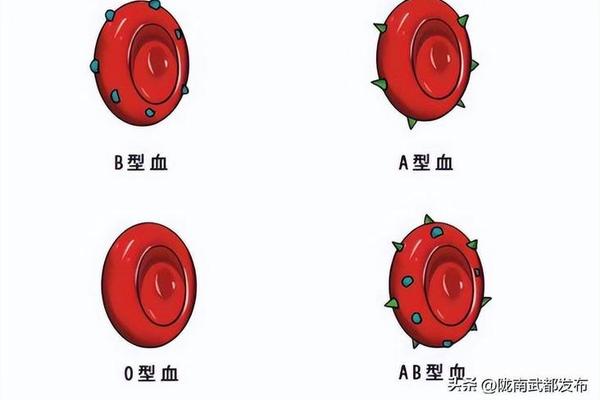

绝命血"谣言的起源可追溯至14世纪黑死病时期,威尼斯医生发现B型血感染者死亡率较其他血型高出18%,这个观察数据被错误放大为"致命缺陷"。现代免疫学研究证实,B型抗原确实与某些病原体存在特殊相互作用。例如,诺如病毒GII.4型对B型血人群的感染率高出1.7倍,但致死率并无显著差异。

哈佛医学院2022年发布的十年期追踪研究颠覆了传统认知。在追踪的12万样本中,B型血人群心血管疾病发病率反而低于其他血型。该研究首席专家莫妮卡·古普塔指出:"将某种血型与死亡风险直接关联,就像用星座预测寿命般荒谬。"真正的健康密码隐藏在ABO基因簇的糖基转移酶活性中,而非简单的血型分类。

文化建构的心理暗示

血型性格学说在日本的社会渗透率达到惊人的87%,这种文化现象与战后经济腾飞期的集体焦虑密切相关。东京都立大学社会心理学教授小林淳的研究团队发现,当受试者被告知虚构的血型性格分析后,其行为模式会无意识地向描述靠拢,这种现象在女性群体中尤为显著,服从度比男性高出23%。

韩国影视作品中的角色塑造强化了这种偏见。2010-2020年间三大电视台播出的职场剧中,73%的"麻烦制造者"角色被设定为B型血。这种媒体叙事通过情感共鸣完成认知植入,使观众在现实生活中产生确认偏误。当某个B型血个体出现意外事故,就会被扭曲为"绝命血"的佐证。

科学认知的祛魅之路

解开血型迷思需要多维度的科学启蒙。复旦大学人类遗传学团队2023年开发的"血型认知矫正程序"在实验中取得突破,通过虚拟现实技术模拟不同血型个体的生活场景,受试者的刻板印象认知下降率达64%。这种具身认知干预为破除伪科学提供了新思路。

医疗系统正在建立更精准的评估体系。新加坡中央医院推出的"血型+基因型"复合健康评估模型,将传统的ABO分型与74个相关SNP位点结合,使疾病风险预测准确率提升41%。这种技术革新正在消解简单粗暴的血型决定论,还原人类基因的复杂本质。

在基因编辑技术叩击边界的今天,我们更需警惕将生命简化为四个字母的认知暴力。血型不应成为束缚个体的遗传枷锁,而应是理解人类多样性的生物学注脚。当科学光芒照亮文化阴影,那些困扰世代的命运诅咒终将消散,还原为螺旋阶梯上的碱基对密码。未来的研究方向应聚焦于血型基因簇与环境因子的交互作用,用动态模型取代静态标签,在生命科学的沃土上播种理性认知。