血型系统是医学与生物学领域的重要基石,其中ABO血型分类的发现彻底改变了输血医学的历史。在ABO系统中,A型血的血清与抗体分布尤为特殊:其红细胞表面携带A抗原,而血清中仅含有抗B抗体。这一特性使得A型血在输血相容性中既扮演着特定供体角色,又可能引发免疫反应风险。理解A型血清的抗体组成及其作用机制,不仅关乎临床安全输血,更是探索免疫系统运作规律的关键窗口。

一、ABO血型系统的抗原抗体规律

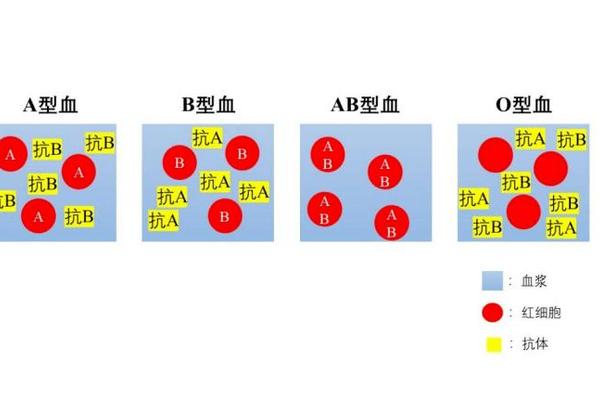

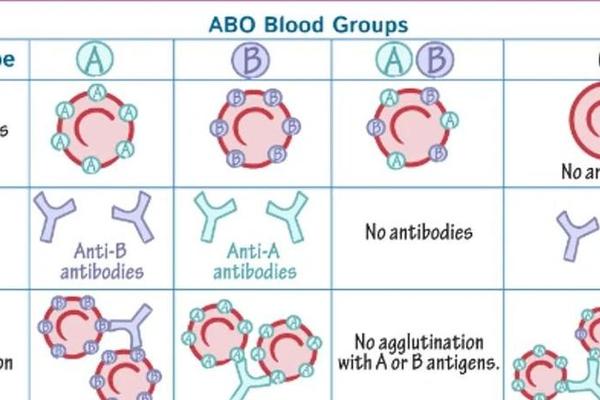

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆中抗体的反向互补关系。根据抗原分布,A型血的红细胞膜上存在A型糖蛋白抗原,而血浆中则天然含有抗B抗体。这种抗原-抗体的对应关系源于人体免疫系统对“非我”抗原的识别机制:当个体红细胞携带A抗原时,其免疫系统通过克隆选择机制清除了可能攻击自身A抗原的B淋巴细胞,同时保留了对B抗原的抗体生成能力。

研究表明,新生儿出生时尚未完全形成ABO系统的抗体,抗B抗体通常在出生后3-6个月通过肠道菌群接触异种抗原逐步产生。这种后天获得的抗体属于IgM型免疫球蛋白,具有较强凝集活性,能在37℃条件下引发红细胞凝集反应。值得注意的是,A型血清中的抗B抗体浓度存在个体差异,这与遗传因素、环境暴露及免疫状态密切相关,这也解释了为何部分A型个体在紧急输血时对B型血的耐受程度存在差异。

二、A型血清的抗体组成特性

A型血清的核心抗体成分是抗B凝集素,其本质为针对B抗原的IgM类免疫球蛋白。这类抗体具有五聚体结构,每个单体包含两个抗原结合位点,使得单个抗体分子可同时结合多个B型红细胞,形成肉眼可见的凝集网络。实验数据显示,健康成年人A型血清的抗B效价通常在1:64至1:256之间,高浓度抗体在交叉配血试验中可导致B型红细胞的快速凝集。

在特殊情况下,A型血清可能检测到微量抗A抗体。这种现象多见于亚型变异,例如A2亚型个体因A抗原表达较弱,可能导致少量抗A1抗体的产生。自身免疫性疾病患者可能因免疫调节异常出现抗自身红细胞抗体,但这属于病理状态下的异常现象。通过凝胶卡检测技术可发现,正常A型血清与标准A型红细胞的反应呈阴性,而与B型红细胞的反应呈现典型凝集现象,这验证了其抗体的特异性。

三、抗A抗体的临床应用争议

在临床输血实践中,“抗A”这一术语存在双重含义:既指代B型或O型血清中的天然抗体,也特指用于血型鉴定的抗A试剂血清。前者是人体自然产生的免疫球蛋白,后者则是通过免疫动物制备的生物制剂。例如,商品化抗A血清多来源于家兔免疫后提取的IgG抗体,其与人体天然IgM抗体的作用机制存在显著差异。

这种差异导致临床应用时需特别注意:实验室使用的抗A试剂血清可识别A抗原的特定表位,而人体天然抗B抗体则针对B抗原的完整结构。有研究指出,约0.1%的A型个体因抗原变异可能导致标准抗A试剂的弱凝集现象,此时需通过分子生物学检测确认ABO基因型。单克隆抗A试剂的普及虽提高了检测特异性,但也可能漏检某些稀有亚型,这促使学界开始探讨多克隆抗体与分子检测联合应用的优化方案。

四、输血安全中的抗体作用机制

在ABO血型不相容输血时,A型血清中的抗B抗体与输入的B型红细胞会发生Ⅱ型超敏反应。抗体Fab段与红细胞表面B抗原结合后,Fc段激活补体系统,引发膜攻击复合物形成,最终导致红细胞溶解。这个过程可在数分钟内引发血红蛋白尿、急性肾衰竭等严重并发症。统计显示,ABO错型输血致死案例中,83%与抗B或抗A抗体的快速溶血作用相关。

为降低风险,现代输血医学建立了双重防御机制:除ABO正定型检测外,还需通过反定型试验验证血清抗体。例如,确认A型血时,需确保其血清能与标准B型红细胞发生凝集。值得注意的是,免疫功能低下患者的抗体效价可能低于检测阈值,这类特殊人群的输血方案需要结合淋巴细胞交叉配型等补充检测。近年来,微量抗体检测技术的发展使得0.01μg/mL级别的抗B抗体也能被准确识别,显著提升了输血安全性。

五、研究前沿与技术革新

随着蛋白质组学技术进步,研究者已解析出抗B抗体的精细空间结构。2023年冷冻电镜研究显示,抗B抗体的抗原结合槽具有独特的“双环”结构,能同时识别B抗原末端的半乳糖和岩藻糖基团,这一发现为人工设计血型中和抗体提供了理论依据。在基因工程领域,科学家正尝试通过CRISPR技术敲除B淋巴细胞的抗体分泌基因,探索建立通用型血细胞的可能性。

未来研究方向将聚焦于三个维度:一是开发高灵敏度抗体检测芯片,实现输血前快速筛查;二是构建红细胞抗原的体外修饰体系,通过酶处理清除ABO抗原;三是探索纳米抗体在紧急输血中的应用潜力。这些突破将推动输血医学从“血型匹配”向“免疫兼容”的范式转变。

ABO血型系统的精妙之处在于其抗原-抗体的动态平衡,而A型血清的抗体特性正是这一平衡的具体体现。从抗B抗体的生物学特性到临床应用,从基础研究到技术创新,对该系统的深入理解不断推动着输血安全标准的提升。随着精准医学时代的到来,如何在保持天然免疫防御功能的同时突破血型限制,将成为跨学科研究的核心命题。建议进一步加强抗体作用机制的分子动力学研究,并建立覆盖罕见血型的全球应急血库网络,这或许能为解决血源短缺问题开辟新路径。