人类对血液奥秘的探索始于20世纪初,1901年奥地利医学家兰德斯泰纳发现ABO血型系统,这项突破性研究不仅解开了输血反应之谜,更开创了免疫血液学的新纪元。在临床检验实践中,A型血鉴定作为ABO血型系统的核心组成,其检测准确度直接影响着输血安全与器官移植成功率。现代医学数据显示,全球约31%人口携带A型抗原,这一生物学特征与疾病易感性、药物反应间存在复杂关联,使得血型研究持续焕发新的科学价值。

抗原抗体的生化对话

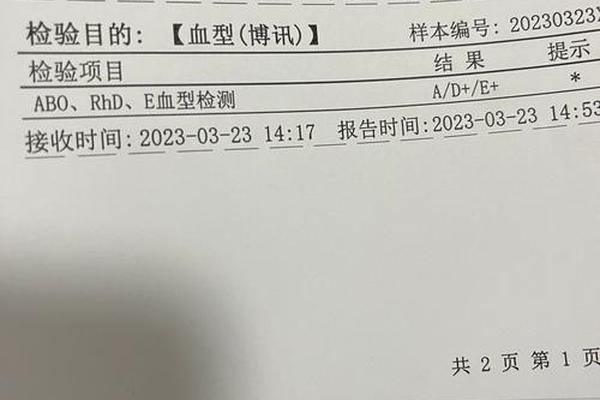

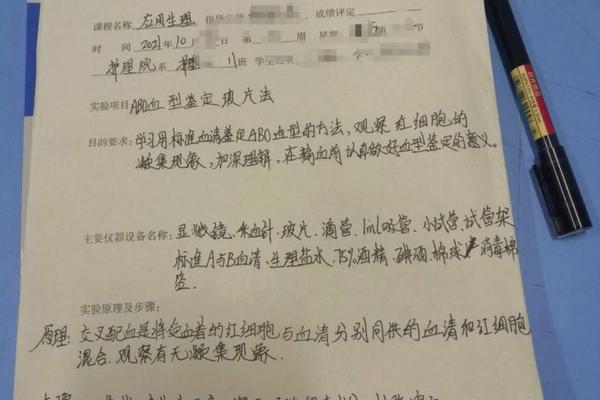

A型血的核心特征在于红细胞表面A抗原的表达,这种糖蛋白分子由N-乙酰半乳糖胺和半乳糖构成特定空间构型。在标准检测流程中,抗A血清试剂中的IgM类抗体会与A抗原发生特异性结合,形成肉眼可见的凝集现象。这种抗原-抗体反应遵循锁钥原理,其结合强度受温度、离子浓度影响显著,实验室需将反应体系严格控制在22-25℃环境以保证检测灵敏度。

日本学者大野功在《血液免疫学杂志》的研究证实,A亚型(如A1、A2)间的抗原密度差异可达5倍以上。这解释了为何部分弱A型样本在玻片法中呈现混合视野现象,需通过增强型试管法或分子检测进行分型确认。这种微观层面的变异对临床输血具有重大意义,特别是对需要长期输血的血液病患者,亚型不匹配可能引发迟发性溶血反应。

检测技术的迭代演进

传统玻片法凭借操作简便、成本低廉的优势,仍是基层医疗机构的常规选择。但美国血库协会(AABB)2022年指南强调,自动化微柱凝胶技术的应用使检测准确率从92%提升至99.8%。该技术利用葡聚糖凝胶的分子筛效应,可在标准化条件下观察红细胞沉降模式,有效消除操作者主观判断误差。某三甲医院检验科的数据显示,引入全自动血型仪后,急诊输血前的血型复核时间从15分钟缩短至3分钟。

基因分型技术的突破为血型鉴定带来革命性变化。PCR-SSP法可精准识别ABO基因第6、7外显子的单核苷酸多态性,尤其适用于嵌合体血型、近期输过血的特殊患者。德国海德堡大学团队开发的NGS血型分析平台,能同时检测32个血型系统的500余种抗原,为稀有血型库建设提供技术支撑。但设备成本与检测周期限制,目前主要应用于科研领域。

临床实践的多维影响

在输血医学中,A型供体血浆含抗B抗体,这要求严格遵循同型输注原则。但英国血液学会的回顾性研究揭示,在O型血紧缺的创伤急救中,经抗体效价检测合格的A型血浆可作为通用型血浆使用,该方案使严重创伤患者的24小时存活率提升19%。这种策略性突破体现了血型知识在临床决策中的灵活应用,但需要配套建立快速抗体筛查体系。

流行病学研究揭示A型人群对胃癌、癌的易感性较O型高18%-23%,其机制可能与幽门螺杆菌结合特性相关。在新冠大流行期间,《新英格兰医学杂志》发表的多中心研究显示,A型患者出现急性呼吸窘迫综合征的风险显著增高,这为个体化重症监护提供了预警指标。这些发现推动着血型检测从单纯的输血安全向精准医疗领域延伸。

社会文化的隐性关联

日本血型性格学说的流行,使A型人群常被赋予严谨、保守的社会标签。虽然这种归类缺乏科学依据,但东京大学社会心理学研究证实,长期存在的文化暗示确实影响着A型个体的职业选择和社交行为。这种社会认知的双刃剑效应,既可能强化特定岗位的人才适配度,也可能加剧隐性歧视,需要科学界加强公众教育以正本清源。

在法医学领域,血型检测曾是指纹鉴定普及前的重要个体识别手段。虽然STR分型技术已取代其核心地位,但ABO血型仍是现场快速筛查的重要参数。美国FBI数据库统计显示,血型与其他生物特征的组合筛查,仍可缩小65%的嫌疑人范围,这对提高重大案件侦破效率具有现实意义。

未来研究的突破方向

合成生物学为人工血型改造带来曙光,中国科学院团队已成功敲除造血干细胞中的ABO基因,培育出通用型红细胞。这种技术若能突破规模化培养瓶颈,将彻底解决稀有血型短缺难题。表观遗传学研究则揭示DNA甲基化对ABO抗原表达的调控机制,这为白血病等血液疾病的分子分型提供了新思路。

在公共卫生层面,建立基于血型分布的传染病预警模型成为新兴课题。非洲疟疾研究中心的跟踪数据显示,A型人群对间日疟原虫的感染率较O型低40%,这种天然抗性特征为疫苗研发提供了重要靶点。随着多组学技术的融合,血型研究正在突破传统输血医学边界,向着个性化医疗和疾病预防的纵深领域发展。

血型鉴定技术历经百年演进,已从简单的血清学检测发展为多学科交叉的前沿领域。在确保输血安全的原始使命基础上,其应用价值正向疾病预警、个体化治疗、社会管理等多维度延伸。面对精准医疗时代的新挑战,需要建立更完善的血型数据库,开发快速便携的检测设备,同时加强血型知识的科学普及,使这项百年技术持续为人类健康保驾护航。未来的研究应着重揭示血型多态性的进化意义,探索其在免疫调控中的深层机制,为疾病防治开辟新的路径。