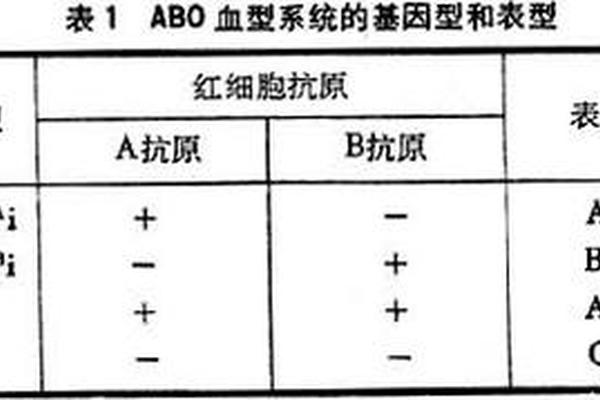

ABO血型系统的核心在于红细胞膜表面抗原的差异,其中A抗原的存在直接决定了A型和AB型血型的分类。A抗原的分子结构由N-乙酰半乳糖胺(GalNAc)通过α-1,3糖苷键连接到H抗原的β-D-半乳糖末端形成。H抗原本身是ABO抗原的前体物质,由岩藻糖转移酶催化合成,其缺失会导致罕见的孟买血型。在遗传学上,A抗原的表达由位于9号染色体的ABO基因座调控,IA等位基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶负责催化这一关键反应。携带至少一个IA基因的个体(如IAIA或IAi基因型)表现为A型血,而同时携带IA和IB基因的个体(IAIB基因型)则因共显性表达而呈现AB型血。

从进化角度看,A抗原的分子结构可能源于灵长类祖先对病原体的免疫适应。研究表明,A抗原的糖链特征与某些细菌或病毒的表面多糖相似,这使得A型血人群在特定感染性疾病中表现出不同的易感性。例如,A抗原可作为诺如病毒等病原体的受体,增加感染风险,而抗A抗体的存在可能通过中和病原体提供保护。这种分子结构的双重性——既是免疫识别的基础,又可能成为病原体入侵的途径——揭示了A抗原在人类生物学中的复杂角色。

血型鉴定的技术发展与挑战

传统血型鉴定依赖于抗原-抗体的凝集反应。A型血的红细胞会与抗A血清发生特异性凝集,而AB型血则同时与抗A和抗B血清反应。玻片法和试管法是经典方法,但存在灵敏度低、主观性强等局限。例如,玻片法可能因弱凝集导致误判,而试管法虽通过离心加速反应,仍无法完全避免操作误差。近年来,微柱凝胶法和基因分型技术显著提升了检测精度。微柱凝胶法通过凝胶介质中的抗体固定红细胞,可自动化判读凝集强度,尤其适用于亚型(如A1和A2)的鉴别。基因分型则通过分析ABO基因的SNP位点,直接确定IA、IB或i等位基因的组成,为疑难血型和孟买血型的鉴定提供了分子层面的依据。

技术进步也带来了新的临床应用场景。例如,微流控纸基装置(µPAD)利用纸纤维的毛细作用实现全血分离,仅需微量样本即可完成快速检测,适用于急救或资源匮乏地区。这些技术仍面临挑战:A抗原的弱表达(如A2亚型)可能导致假阴性,而基因突变(如ABOB.01等罕见变异)可能干扰分型结果。输血前交叉配血的复杂性要求临床工作者必须结合血清学与分子检测,以确保安全性。

A抗原的临床意义与疾病关联

A抗原不仅是血型分类的标志,还与多种疾病的发生和发展密切相关。在输血医学中,A型血个体血清中含抗B抗体,若误输B型血会引发急性溶血反应。AB型血因缺乏抗A和抗B抗体,曾被称为“万能受血者”,但大量异型输血仍可能导致补体激活等远期风险。研究还发现,A抗原表达于血管内皮细胞和血小板,可能影响血栓形成。非O血型(包括A型)人群的von Willebrand因子水平较高,静脉血栓栓塞风险较O型血增加1.8倍。

在妊娠领域,ABO血型与子痫前期(PE)的关联备受关注。Meta分析显示,AB型孕妇的PE风险较其他血型增加46%,而O型血则具有保护效应(OR=0.95)。机制上,A抗原可能通过调节胎盘血管生成因子(如sFlt-1)的表达,影响胎盘灌注。A型血与胃癌、癌的发病率正相关,可能与A抗原修饰的糖链参与肿瘤细胞免疫逃逸有关。这些发现提示,ABO血型可作为个体化医疗的风险分层指标。

总结与未来展望

A抗原的分子结构及其在ABO血型系统中的表达,深刻影响着人类输血安全、疾病易感性和治疗策略。从糖链合成的遗传调控到临床检测技术的革新,A抗原研究揭示了血型生物学在基础与转化医学中的双重价值。未来,以下方向值得深入探索:其一,开发高灵敏度便携式检测设备,以应对突发公共卫生事件中的快速血型筛查需求;其二,解析A抗原在肿瘤微环境中的免疫调节机制,为靶向治疗提供新思路;其三,通过大规模队列研究验证血型与慢性病(如心血管疾病)的因果关系,推动精准预防医学的发展。唯有跨学科协作,方能全面解锁A抗原的生物学奥秘,造福人类健康。