近年来,A型血的医学研究取得显著进展。东南大学吴国球教授团队开发的酶催化技术,通过肠道细菌来源的协同酶将A型血红细胞转化为通用O型血,转化率高达99%,为缓解血液短缺问题提供了革命性方案。这一突破不仅为输血安全开辟新路径,更揭示了血型分子层面的可调控性。

在健康风险领域,A型血与疾病的关联性研究持续深入。2025年《Neurology》期刊的60万人研究显示,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%,可能与凝血因子活跃性相关。多项新冠研究证实,A型血人群感染风险较O型血高20%-30%,重症率亦显著提升,可能与ACE2受体结合特性有关。这些发现提示临床需针对A型血人群制定个性化健康管理方案。

二、输血配型的科学机制解析

A型血的抗原特性决定了其输血兼容规则。根据ABO系统,A型血可接受A型或O型血液,而供血者血清中的抗B抗体需与受血者红细胞无冲突。交叉配血试验中,主侧试验(受血者血清+供血者红细胞)与次侧试验(供血者血清+受血者红细胞)的双向验证至关重要。现代技术如微柱凝胶法可检测IgM/IgG抗体,灵敏度比传统方法高3-6倍,有效避免亚型导致的溶血反应。

对于A-A型输血,理论上红细胞抗原完全匹配,但需警惕罕见抗A1抗体。2024年天津市肿瘤医院案例显示,某A型患者因A2亚型产生抗A1抗体,常规检测未发现异常,经抗球蛋白法复查才避免溶血风险。这提示即使同型输血,仍需结合抗球蛋白试验、凝聚胺法等补充检测,确保万无一失。

三、婚恋配对的生物学与社会学

血型配对理论在婚恋领域持续引发讨论。日本学者提出的“血清学相容说”认为,A型血人群因性格内敛、追求秩序,与AB型伴侣(兼具理性与共情)易形成互补。但2024年南京大学社会调研显示,A-A型夫妻在生活规划、卫生习惯等维度契合度达78%,高于异型组合,但冲突处理能力相对较弱。

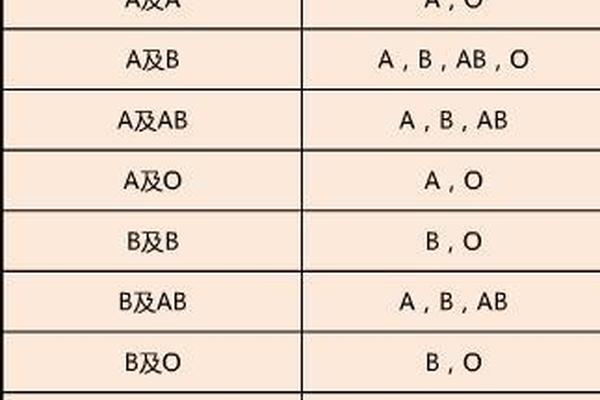

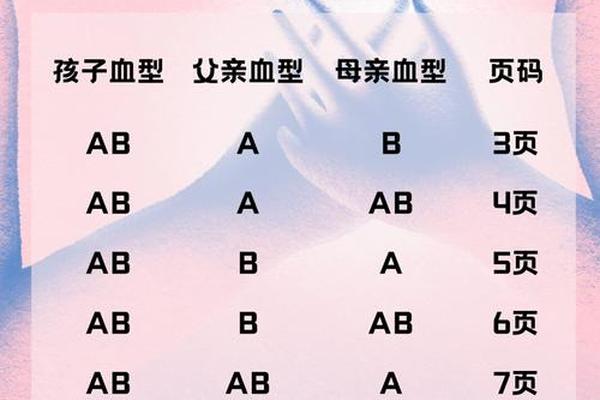

从遗传学视角,A-A型配偶后代血型呈现特殊规律:子女必为A型或O型(隐性基因组合)。这种确定性在某些文化中被赋予家族传承的象征意义。韩国仁荷大学2024年研究指出,A型父母更倾向选择同血型联姻以强化“血统纯粹性”,该现象在企业家群体中尤为显著。

四、未来研究与健康管理方向

血型转化技术的临床转化仍需突破。当前酶法处理的红细胞存活周期仅28天,且大规模生产成本高昂。哈佛医学院提议将基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)与酶催化结合,直接修饰造血干细胞的血型抗原表达,实现永久性血型转换。

在疾病预防层面,建立A型血专属健康档案势在必行。建议40岁以上A型血人群每半年进行血栓弹力图检测,动态监测凝血功能;新冠流行期优先接种加强疫苗,并将血型纳入重症风险评估体系。婚育咨询中可引入扩展型交叉配血检测,筛查罕见抗体,降低新生儿溶血病发生率。

总结

A型血研究正从基础科学迈向多学科融合。医学突破重塑输血安全范式,风险预警推动精准医疗,而社会文化解读则揭示生物特征对人类行为的深层影响。未来需加强血型特异性病理机制研究,开发定向干预手段,同时构建基于血型的个性化健康管理体系,让科研成果真正赋能人类生命质量的提升。