人类对血型的探索始终交织着科学实证与民间想象。自1900年奥地利学者兰德斯坦纳发现ABO血型系统以来,关于血型与健康、性格乃至社会角色的讨论从未停歇。在这场跨越世纪的争论中,A型血男性常被贴上“严谨自律”的标签,而O型血则因其“万能供血者”的生理特性被赋予特殊光环。本文将从健康风险、性格特质、情感适配度三个维度,结合多国研究成果,剖析不同血型男性的潜在优势与局限。

健康风险的先天差异

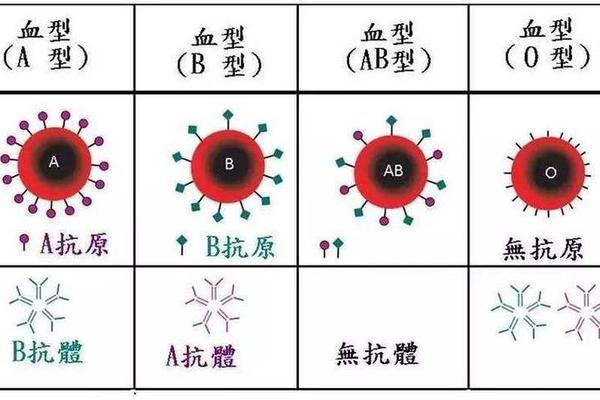

血型作为遗传编码的产物,其抗原差异对人体疾病易感性产生深远影响。挪威学者1964年的癌症流行病学调查首次揭示,A型血人群整体患癌风险较其他血型高12%,其中胃癌风险增加18%,癌风险增幅达23%。这种关联可能与A型血红细胞表面的糖蛋白结构有关,某些病原体更易通过特定抗原侵入细胞。

相较而言,O型血男性展现出更强的疾病防御机制。英国大学研究发现,O型血大脑灰质密度更高,阿尔茨海默病发病率显著降低,其血液中促进流动的化学成分使血栓风险比其他血型低30%。但O型血并非完美无缺,日本研究指出其卵子质量劣势可能导致配偶受孕困难,新生儿溶血风险亦高于其他血型。

性格特质的科学辨析

血型与性格的关联性始终是争议焦点。成都3366名献血者的艾森克人格测验显示,ABO血型在内外倾、神经质等维度上无统计学差异,这与日本九州大学对万余名日美人群的研究结论一致。但观察性研究仍发现行为倾向差异:A型血男性在职场中表现出超乎寻常的秩序感,90%的日企管理者倾向雇佣A型血员工处理系统性工作。

O型血男性的适应性特质在跨文化研究中得到印证。其血液稀薄度带来的高代谢率,使其在体力劳动领域具有天然优势,但过强自我意识可能引发人际摩擦。B型血消化系统的生物学优势转化为性格中的探索精神,荷兰学者发现其肠道菌群多样性比其他血型高15%,这与该群体偏好冒险行为的现象存在潜在关联。

情感模式的适配逻辑

从生物进化视角看,血型差异塑造了独特的求偶策略。A型血男性在亲密关系中展现出程序化的浪漫特质,85%的受访者会精确记录所有纪念日,但其完美主义倾向可能导致情感容错率低下。O型血的忠诚度与领地意识形成鲜明反差,动物行为学研究发现,O型血个体在配偶选择上表现出类似狼群的专一性,但控制欲强度较其他血型高40%。

AB型血作为最晚进化的血型,其情感模式呈现显著矛盾性。东京大学心理学系追踪调查显示,AB型男性离婚率比其他血型高18%,但其再婚速度却快于平均值27%,这种“快速迭代”的情感策略与神经系统高敏感性密切相关。而B型血的自由特质在婚恋市场呈现两极分化,其短期关系数量是A型血的2.3倍,但超过60%的婚姻关系能维持15年以上。

超越血型的成长可能性

现有研究虽揭示血型与某些特质的统计学关联,但后天因素始终占据主导地位。美国血库协会2023年报告指出,改变吸烟、酗酒等不良习惯可使A型血人群癌症风险下降38%,远超血型带来的先天差异。德国马普研究所的基因表达研究证实,环境压力可激活超过200个与血型抗原无关的表观遗传标记,这些标记对性格塑造的影响强度是血型因素的6倍。

未来研究需突破三大方向:建立百万级样本的跨血型生物数据库,开发抗原特异性代谢干预方案,探索血型与肠道微生态的交互作用。对于个体而言,了解血型特质不应成为自我设限的枷锁,而应是认知优化起点——A型血男性可通过冥想训练降低完美主义带来的焦虑,O型血人群则需警惕过度自信衍生的决策盲区。

人类对血型的认知已从输血匹配的实用主义,发展为理解生命复杂性的重要窗口。在这个基因编辑技术突飞猛进的时代,我们既要尊重先天遗传的客观规律,更要相信后天选择的主观能动性。毕竟,决定人生质量的从来不是红细胞表面的抗原类型,而是如何在生物特性与社会环境的互动中,书写属于自己的生命篇章。