在某个家庭中,姐姐是O型血,妹妹却是A型血,这样的血型组合常让人产生困惑。按照大众对血型遗传的认知,父母若均为A型,孩子似乎不应出现O型血。但现实中,这种看似矛盾的现象实则蕴含着遗传学的深层逻辑。ABO血型系统的复杂性与基因重组机制,使得血型遗传远非简单的显性表达,隐性基因的传递、罕见血型系统的干扰都可能打破常规认知。

ABO系统的显隐逻辑

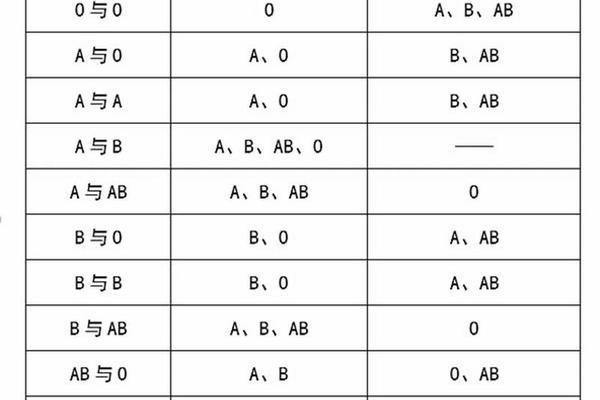

ABO血型系统由A、B、O三个等位基因决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。父母的血型基因组合决定了孩子的可能血型。例如,A型血的基因型可能是AA(纯合显性)或AO(杂合显性),O型血的基因型则必然是OO(纯合隐性)。

在父母均为AO型的情况下,遗传给子女的基因组合可能出现四种情况:AO(A型)、AO(A型)、OO(O型)、OO(O型)。这意味着,即便父母均表现为A型血,子女仍有25%的概率为O型血。姐姐的O型血可能是父母隐性基因组合的结果。若妹妹的A型血来自父母中某一方的纯合显性(AA),或另一方的杂合显性(AO),这种差异便能解释姐妹血型的不同。

值得注意的是,血型检测仅反映表型,而非完整的基因型。常规检测可能无法区分AA与AO,这进一步增加了血型遗传的复杂性。

基因重组与隐性表达

基因分离定律表明,父母在形成生殖细胞时,成对的等位基因会彼此分离。例如,AO型父亲可能产生含A或O基因的配子,而AO型母亲同样如此。当两个O基因结合时,子女便表现为O型血。

显性基因的"覆盖效应"是另一个关键因素。若父母携带AO基因型,子女即便遗传了O基因,只要另一个基因为显性(A或B),表型仍为显性血型。只有当两个隐性O基因同时存在时,才会表现为O型。这种机制解释了为何隐性基因可能在家族中隔代出现。

基因突变虽罕见(概率约百万分之一),但可能打破常规遗传规律。例如,顺式AB型(cisAB)或B(A)型等特殊基因型,会导致血型表达与遗传规律不符。

罕见血型系统的干扰

除ABO系统外,Rh、MN、Hh等30余种血型系统的存在,可能对常规检测造成干扰。例如孟买血型(Hh系统缺失)患者,其红细胞缺乏H抗原,导致ABO抗原无法正常表达,表型呈现为O型,但实际携带其他基因。

在案例中,若姐姐实际为孟买型,常规检测可能误判为O型。而妹妹若携带正常H基因,则可正确表达A抗原。类似案例曾出现在江苏某家庭中,母亲因AB亚型被误判为A型,导致子女血型与预期不符。

检测误差与生物学解释

血型检测的准确性受多种因素影响。实验室操作误差、试剂灵敏度不足或样本污染均可能导致误判。例如,弱表达的A亚型(如A3型)可能被误认为O型。

生物学层面的解释更为复杂。ABO抗原的合成需要H基因参与,若H基因突变,即便携带A或B基因,也无法形成相应抗原。嵌合体现象(体内存在两种基因型细胞)或造血干细胞突变,也可能导致血型异常。

家庭血型矛盾的解决路径

面对血型矛盾,建议采取三步验证法:首先重复血型检测以排除操作误差;其次进行基因测序明确ABO基因型;最后通过DNA亲子鉴定确认亲缘关系。例如,广东某家庭通过基因检测发现母亲携带突变B基因(Bw11),最终解开了子女血型异常的谜团。

未来研究可聚焦于以下方向:一是开发更精准的血型基因分型技术;二是建立罕见血型数据库以辅助临床诊断;三是探索血型基因与环境因素的相互作用。

血型遗传的本质是基因的排列组合与表达博弈。姐姐的O型血与妹妹的A型血并存,既可能是显隐基因的正常重组,也可能暗藏罕见血型系统的扰动。这一现象提醒我们:生物学规律既存在普遍性,又包含特殊性。对于家庭血型矛盾,现代基因检测技术已能提供科学解答,而公众对遗传多样性的认知仍需加强。在生命科学的探索中,每一个"异常"案例都是揭开遗传奥秘的新契机。