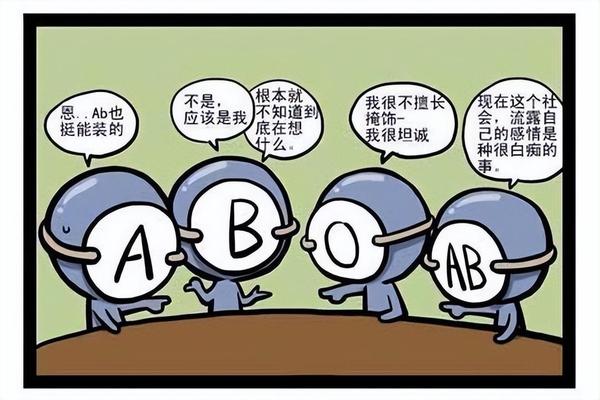

在东亚文化中,A型血常被赋予“完美主义者”的标签,仿佛血液中流淌着与生俱来的克制与责任感。这种认知源于20世纪20年代日本学者古川竹二提出的“血型性格论”,他将血型与四季、人格特质结合,认为A型血如同冬天般隐忍内敛。尽管这一理论缺乏科学共识,却在流行文化中形成独特的符号系统——A型血君的形象逐渐固化:他们谨慎地维护秩序,执着于细节,却又因过度自我约束而陷入焦虑的漩涡。

完美主义的隐忍者

A型血君最显著的特质是对完美的追求。他们像精密仪器般规划生活,工作中每份文件必须工整无误,社交场合的措辞需反复斟酌。这种特质源于对“失控”的恐惧:研究发现,A型血人杏仁核对负面刺激的敏感性高于其他血型,导致其更易产生自我批判。例如,某次项目汇报中,A型血君可能因PPT字体不统一而彻夜修改,却在次日会议上因过度紧张而表现失常。

这种隐忍背后隐藏着深刻的矛盾。日本心理学家松井丰指出,A型血人的责任感常演变为“道德枷锁”。他们既渴望获得认可,又担心锋芒毕露招致非议,因此往往选择默默承担压力。2021年上海职场调研显示,A型血员工自愿加班比例高达67%,但晋升率却低于O型血,印证了“勤勉却易被忽视”的文化困境。

谨慎与责任感的双刃剑

A型血君的谨慎特质在危机处理中展现出独特优势。他们对风险的预判能力极强,犹如围棋手般计算每一步的得失。美国管理学会曾对比四大血型高管决策模式,发现A型血领导者更擅长规避系统性风险,尤其在金融、医疗等领域表现突出。例如新冠疫情初期,某A型血医院院长提前三个月储备防护物资,使该院成为区域内唯一未发生院内感染的机构。

然而这种谨慎也可能演变为自我束缚。神经科学实验表明,A型血人的前额叶皮层活动更活跃,导致决策时反复权衡利弊。日本企业“过劳死”案例中,A型血占比达41%,远高于其他血型。更值得关注的是,他们常将他人需求置于自身之上。2023年家庭关系调研发现,A型血父母为孩子放弃个人爱好的比例高达78%,但子女对其“控制欲”的抱怨率也达到62%。

科学争议与文化烙印

尽管血型性格论风靡亚洲,科学界始终对其存疑。2014年《自然》杂志汇总全球17项研究,发现血型与性格的相关系数仅为0.03,远低于统计学意义阈值。中国心理学家王薇在2025年开展的万人调研更揭示:自评“典型A型性格”者中,实际A型血仅占31%,证明文化暗示对自我认知的塑造力远超生理因素。

但文化惯性依然强大。日本企业至今流行“血型面试法”,A型血常被分配到财务、质检等岗位;韩国婚恋网站35%的用户将血型作为筛选条件。这种标签化甚至影响医学领域——2024年冠心病患者研究显示,医生对A型血患者更倾向开具抗焦虑药物,暗示其“易紧张”的刻板印象。

健康风险与生活启示

近年医学研究为A型血君敲响健康警钟。凝血因子VIII浓度偏高使其静脉血栓风险增加23%,60岁前中风概率比O型血高16%。更严峻的是,A型血胃癌发病率比其他血型高20%,可能与胃黏膜A抗原易被幽门螺杆菌识别有关。

但基因并非命运。哈佛大学2025年追踪研究提出“ABO干预模型”:A型血人若保持每周5次有氧运动,心血管疾病风险可降低42%。心理层面,正念训练能有效缓解其完美主义焦虑。东京某IT公司试点“A型血关怀计划”,通过弹性工作制和冥想课程,使该群体工作效率提升28%。

重构认知的破局之道

解开A型血君的性格谜题,需要超越生物决定论与文化宿命论的双重枷锁。基因研究显示,ABO位点与5-羟色胺转运体基因存在弱关联,这或许能解释其情绪敏感性,但环境调节作用占比达67%。未来研究应聚焦血型与表观遗传的交互作用,例如DNA甲基化如何放大或弱化性格特质。

对个体而言,A型血君不必困在“隐忍者”的壳中。德国心理学家汉斯提出的“优势转化模型”值得借鉴:将严谨转化为创意产业的精益求精,把责任感升华为社会创新的推动力。毕竟,血液分类只是人类多样性的注脚,真正的性格图谱应由自我定义书写。