在医学检验与临床实践中,血型不仅是人体重要的生物学标记,更是输血治疗、器官移植等医疗行为的关键依据。ABO血型系统作为人类发现最早的血型分类体系,将血液划分为A、B、AB、O四种类型,而Rh血型系统则通过D抗原的存在与否进一步细分为Rh阳性和Rh阴性。其中,A型血与A+血型的区别常引发公众困惑。本文将从抗原差异、临床意义、遗传规律等维度系统解析两者的本质区别,并结合最新研究探讨其医学价值。

一、抗原构成差异

A型血属于ABO血型系统的分类,其核心特征在于红细胞表面携带A抗原,同时血清中含有抗B抗体。这一抗原-抗体系统由位于9号染色体上的ABO基因调控,当个体携带AA或AO基因型时,红细胞表面即表达A抗原。而A+血型的定义则融合了ABO与Rh两大血型系统,其完整表述应为“Rh阳性A型血”,意味着除了A抗原外,红细胞膜上还存在RhD抗原。

Rh血型系统的发现源于恒河猴实验,其重要性在临床医学中仅次于ABO系统。D抗原作为Rh系统中最具免疫原性的抗原,在汉族人群中阳性率高达99%以上,阴性者仅占0.3%-0.4%。A+血型实际上是A型血在Rh系统中的阳性亚型,这一双重抗原特征使其在输血配型中需要同时考虑ABO和Rh的匹配性。

二、临床应用的实质区别

在输血医学领域,A+与A型血的差异直接影响医疗决策。根据《ABO血型系统》临床指南,A型受血者仅能接受A型或O型供血,但若涉及Rh系统,A+患者只能接受Rh阳性血液,而A-患者则需严格匹配Rh阴性血液。这种限制源于Rh阴性个体接触Rh阳性血液后可能产生抗D抗体,导致溶血反应,尤其在多次输血或妊娠过程中风险显著增加。

器官移植领域对血型匹配的要求更为严苛。2023年《临床血液学杂志》研究显示,RhD抗原错配可能引发超急性排斥反应,这使得A+供体与A-受体间的器官移植需进行严格评估。在新生儿溶血病预防中,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,需注射抗D免疫球蛋白以阻断抗体产生,这一预防措施与ABO血型无关,但Rh阳性的A+孕妇无需此类干预。

三、遗传机制的生物学基础

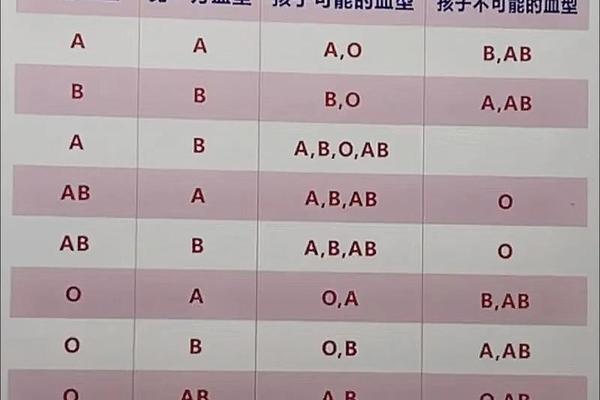

从遗传学角度分析,ABO与Rh系统遵循不同的遗传规律。ABO血型由三个等位基因(A、B、O)决定,其中A、B为显性基因,O为隐性基因。父母若分别为AO和BO基因型,子代可能出现AB型,这种现象在传统A型血遗传中无法解释。而Rh血型的遗传由1号染色体上的RHD基因控制,阳性表型为显性遗传,阴性则为隐性纯合体。

基因突变研究揭示了血型变异的可能性。2023年《血液基因组学》论文指出,某些白血病患者因造血功能异常导致ABO抗原表达减弱,可能造成A型血检测偏差。约0.01%的A型血人群存在CisAB基因变异,其红细胞同时表达A、B抗原但血清缺乏相应抗体,这类特殊病例进一步模糊了传统血型分类边界。

四、检测技术的演进革新

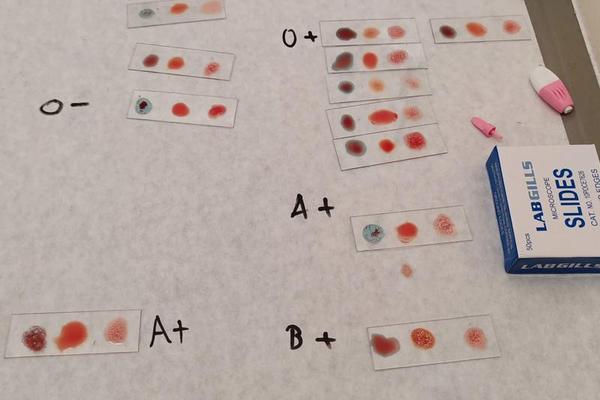

传统血型鉴定依赖血清凝集反应,玻片法通过观察抗A/B血清与红细胞的凝集现象判定ABO血型,但存在灵敏度低、易受温度干扰等局限。现代凝胶微柱法则利用免疫层析原理,将抗A/B单克隆抗体固定于凝胶介质,通过离心后红细胞沉降位置判断血型,其准确率达99.99%。RhD抗原检测则需独立进行,采用IgM型抗D试剂在37℃条件下反应,避免冷抗体干扰。

分子诊断技术的发展推动血型检测进入基因层面。PCR-SSP技术可直接扩增ABO基因第6、7外显子,准确识别A101、A102等亚型。对于罕见血型鉴定,二代测序技术能发现RHD基因的杂交等位基因,解决血清学方法无法检测的弱D型。这些技术进步使临床血型检测从表型判断深入到基因诊断,为精准医疗奠定基础。

五、健康影响的争议探讨

关于血型与疾病关联的研究持续引发学界关注。2019年《新英格兰医学杂志》荟萃分析显示,A型血人群胃癌发病风险较O型血增加20%,可能与幽门螺杆菌易感性相关。而Rh阳性个体因血小板表面存在D抗原,其血栓形成风险较Rh阴性者低15%。但需要强调的是,这些统计学差异不能作为个体健康管理的绝对依据。

在营养医学领域,所谓“血型饮食理论”缺乏科学证据支持。2022年《美国临床营养学杂志》通过为期6个月的随机对照试验证实,不同血型人群对特定膳食模式的代谢反应无显著差异。这表明,将A型血与素食主义强行关联的流行观点缺乏实证基础,健康饮食应基于个体代谢特征而非血型。

A+与A型血的本质区别在于RhD抗原的存在与否,这一差异在输血安全、器官移植等领域具有重大临床价值。随着基因编辑技术的突破,科学家已在小鼠模型中实现ABO基因的定向修饰,为人工制造通用型血液提供可能。未来研究应聚焦于血型抗原的免疫调控机制,开发新型抗排斥药物,同时加强公众科普,消除对血型与性格、命运等非科学关联的误解。在精准医疗时代,深入理解血型系统的生物学意义,将推动个体化治疗方案的创新发展。