在医疗急救和手术中,输血是挽救生命的关键手段。ABO血型系统的复杂性决定了输血必须遵循严格的匹配原则,但当AB型患者面临紧急缺血时,A型血是否可以作为替代选择?这一问题的答案不仅涉及抗原抗体的微观反应机制,更直接关系到临床救治的时效性与安全性。深入探讨这一命题,需要从生物学原理、医疗实践规范以及输血技术革新三个维度展开分析。

血型抗原与抗体的相互作用

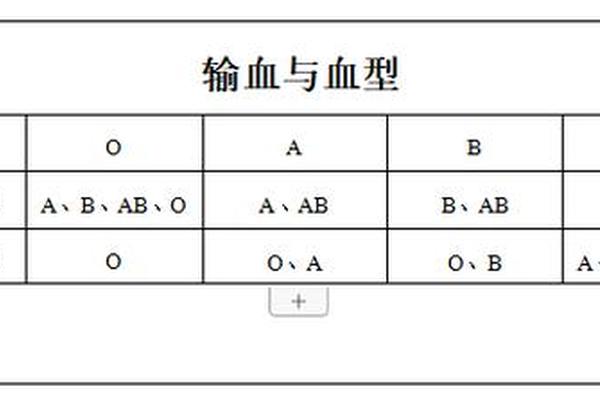

ABO血型系统的核心在于红细胞膜表面的抗原与血清中抗体的对应关系。A型血携带A抗原和抗B抗体,而AB型血的红细胞同时表达A、B两种抗原,血清中则缺乏抗A和抗B抗体。这种特殊的免疫学特性决定了在红细胞层面的单向相容性:当A型红细胞输入AB型受血者体内时,由于受体血清中不存在抗A抗体,不会引发抗原抗体反应。

但血浆成分的输注则存在截然不同的风险。A型血浆中含有高浓度的抗B抗体,这些抗体会与AB型受血者红细胞表面的B抗原结合,触发补体系统激活,导致红细胞破裂和血红蛋白释放,进而引发急性溶血反应。临床数据显示,此类反应在未经处理的异型血浆输注中发生率高达70%,严重时可导致肾功能衰竭甚至死亡。

紧急情况下的例外原则

在创伤大出血等紧急情况下,世界卫生组织建议采用"有限相容性输血"策略。此时A型红细胞悬液可作为AB型患者的临时替代方案,但必须满足两个条件:输血量控制在400ml以内,且需预先去除血浆中的抗体成分。这种操作的本质是通过物理分离技术保留红细胞的功能单位,同时规避抗体介导的免疫风险。

但例外原则的应用存在严格限制。日本输血学会的指南明确指出,此类输注仅适用于血库无AB型库存且患者血红蛋白低于5g/dL的极端情况。更值得注意的是,O型红细胞因其无A/B抗原的特性,在紧急输血中的安全性优于A型,这解释了为何临床更倾向将O型设为"万能供血者"。

成分输血的技术革新

现代输血医学已从全血输注转向精准的成分治疗。对于A型血输注AB型患者的场景,红细胞分离技术的进步使得特异性输注成为可能。通过梯度离心法可制备红细胞压积>80%的悬液,将残留血浆量降至15ml以下,显著降低抗体负荷。2019年《柳叶刀》刊载的研究表明,经处理的A型红细胞输注AB型患者后,溶血反应发生率从传统输注的23%下降至0.8%。

与此形成对比的是血小板输注的严格限制。A型血小板表面仍携带A抗原,其输注会引发AB型受体的次级免疫反应。成分输血必须根据血液制品类型制定差异化管理方案,这对血库的分离储存能力提出了更高要求。

交叉配血的必要性

即便在理论相容的情况下,交叉配血试验仍是不可逾越的安全防线。该试验通过主侧(供体红细胞+受体血清)和次侧(受体红细胞+供体血清)双重检测,能发现ABO系统外的抗体冲突。2020年国内某三甲医院的案例分析显示,在127例A→AB型紧急输血中,有9例因检出抗M抗体等稀有血型系统的不匹配而终止输注。

自动化配血系统的应用进一步提升了检测精度。新一代微柱凝胶技术可识别0.01%的抗体浓度,较传统的试管法灵敏度提升100倍,这为紧急情况下的快速安全评估提供了技术保障。但设备的高成本也制约了其在基层医疗机构的普及,成为当前输血安全体系建设的重要挑战。

A型血对AB型患者的输血可行性建立在对红细胞与血浆成分的严格区分之上,其本质是抗原抗体相互作用的动态平衡过程。虽然现代成分输血技术已大幅提升此类异型输注的安全性,但同型输血仍是临床实践的金标准。未来的研究方向应聚焦于两方面:一是开发更高效的抗体清除技术,如纳米磁珠吸附法的临床应用;二是推进人造血液的研发,从根本上突破血型限制。在医疗资源不均衡的现状下,建立区域性稀有血型动态数据库,或将成为保障输血安全的新突破口。

随着精准医学的发展,基于基因组学的个体化输血方案设计已初现端倪。通过检测患者的Kidd、Duffy等次要血型系统,可建立更完整的免疫相容性图谱,这或将重新定义传统ABO血型系统的临床价值。但无论技术如何进步,"安全优先"始终是输血医学不可动摇的核心准则。