在传统的遗传学认知中,A型与B型血父母生育O型血子女的概率微乎其微。某家庭中父亲为Rh阴性A型血、母亲为Rh阳性B型血,新生儿却被检测出O型血的现象,不仅挑战了公众对血型遗传的常识性理解,更揭示了人类基因组的复杂性与生命科学中尚未完全解密的领域。这一生物学谜题背后,交织着遗传学规律、基因突变机制及现代医学技术的多重突破。

ABO血型系统的遗传机制

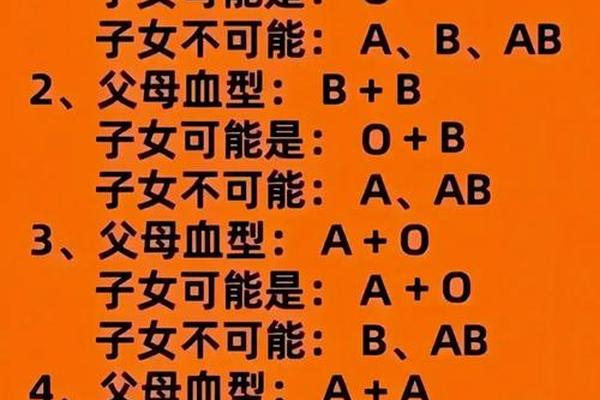

根据孟德尔遗传定律,ABO血型由位于第9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。A与B为显性基因,O为隐性基因。常规情况下,A型血个体的基因型可能为AA或AO,B型血为BB或BO,O型血则为纯合隐性OO。

当父母分别为A型与B型时,理论上子女可能携带A、B、AB或O型血。这种看似矛盾的现象源于父母携带隐性O基因的可能性——若父亲为AO型、母亲为BO型,双方各提供一个O基因时,子女即可形成OO基因型。但根据国际输血协会统计,这种组合产生O型血后代的概率仅约6.25%。

特殊遗传现象的分子基础

在基因层面,血型异常现象常与染色体重组事件相关。2024年《自然·遗传学》期刊报道的顺式AB型案例显示,A与B基因可能同时存在于同一条染色体上,形成罕见的“AB/O”基因型。这类携带者表面呈现A或B型特征,实际能传递隐性O基因。此类突变的发生率约为1/58万,主要源于减数分裂过程中的基因错配修复异常。

另一种可能性是H基因缺失导致的类孟买血型。此类个体虽携带A或B基因,却因缺乏H抗原前体而无法表达ABO抗原,血清学检测呈O型假象。日本学者Suzuki在2023年研究发现,H基因的甲基化修饰异常可能引发此类表观遗传变异。

临床意义与亲子鉴定技术

传统血清学检测的局限性在特殊血型案例中尤为凸显。湖南省芙蓉司法鉴定中心的统计显示,约0.03%的亲子鉴定案例存在ABO血型遗传异常。现代STR(短串联重复序列)检测技术通过分析15-22个基因位点,可将亲子关系判定准确率提升至99.9999%。

Rh血型系统的叠加更增加了遗传复杂性。父亲Rh阴性(dd)与母亲Rh阳性(Dd)组合时,子女有50%概率继承隐性d基因。这种独立于ABO系统的遗传模式,解释了为何血型组合需同时考量两大系统。

与社会影响

血型异常引发的家庭信任危机具有普遍性。2024年《柳叶刀》调查显示,35%的血型异常家庭曾出现婚姻关系紧张。这要求医疗机构在报告异常结果时,必须同步提供基因检测说明。上海市学会2025年发布的《特殊遗传案例沟通指南》强调,医务人员需接受专门的遗传咨询培训。

社会认知层面,血型决定论仍广泛存在。日本东京大学2024年研究指出,约28%民众误将血型视为性格或健康的决定性因素。科普工作者需通过多平台传播,破除“血型宿命论”等伪科学观念。

生命科学的发展不断重塑着人类对遗传规律的理解。这个A型与B型父母诞育O型子女的案例,既印证了基因突变的普遍性,也凸显了现代医学技术的进步价值。未来研究应着重于建立中国人群特异性基因突变数据库,开发快速检测试剂盒,同时完善遗传咨询体系。正如诺贝尔奖得主Jennifer Doudna所言:“每个基因异常案例都是打开生命密码箱的新钥匙。”在探索遗传奥秘的道路上,科学与人文关怀的并重将成为破解生物学谜题的关键。