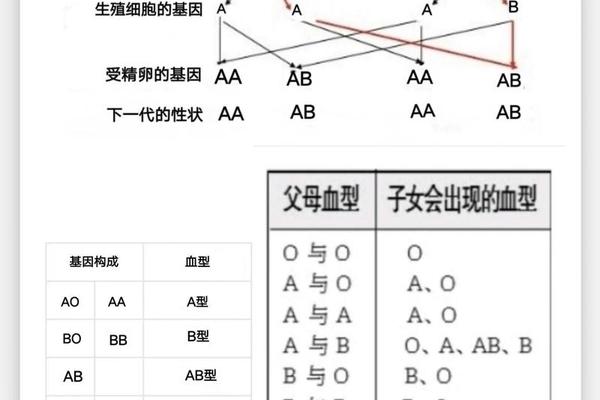

A型血是人类ABO血型系统中的重要类型,其基因型可分为纯合型(AA)和杂合型(Ai)。AA基因型意味着个体从父母双方均遗传了显性A基因,而Ai基因型则是从一方获得A基因,另一方获得隐性i基因。根据孟德尔遗传定律,A基因作为显性因子会完全表达,因此无论是AA还是Ai,红细胞表面均会呈现A抗原,表现为A型血。

从遗传组合规律看,父母若均为A型血(AA或Ai),其子女的血型可能出现A型或O型。例如,Ai基因型的父母有25%概率将i基因传递给子代,从而形成ii基因型(O型血)。这种遗传特性不仅解释了家族血型分布的规律性,也为法医学的亲子鉴定提供了科学依据——若子女出现B或AB型血,则可排除父母双方均为A型的可能性。

二、健康风险与疾病关联性

近年研究发现,A型血人群在特定疾病中呈现显著倾向性。AA和Ai基因型虽均表现为A型,但潜在健康风险可能存在差异。例如,A型血与胃癌、心血管疾病的关联已得到统计学支持:AA基因型因完全缺乏i基因缓冲,可能更易受环境因素影响;而Ai基因型中隐性i基因的存在或对代谢通路产生微妙调节。

一项针对新冠肺炎感染的研究表明,A型血人群的感染风险比O型血高45%,且重症率更高。尽管该研究未细分AA与Ai基因型,但推测两种亚型对病毒受体的结合效率可能存在差异。A型血孕妇的妊娠中毒症发生率显著高于其他血型,这可能与A抗原引发的免疫反应强度相关。

三、输血医学中的特殊价值

在临床输血领域,A型血具有独特的兼容性特征。AA型红细胞因A抗原表达更充分,理论上更适合输给同为A型的患者;而Ai型红细胞表面抗原密度可能略低,这或影响抗体结合效率。不过现行输血规范仅关注ABO表型,未对AA/Ai亚型作区分,这意味着两种基因型在常规输血中具有等效性。

值得关注的是,东南大学团队2025年的突破性研究揭示了血型改造的可能性。通过酶催化技术,可将A型红细胞表面抗原去除,转化为通用O型血。该技术对AA型红细胞的转化效率达99%,为缓解血库短缺提供了革命性方案。这种精准的生物工程技术,未来或能实现不同基因型血细胞的定向改造。

四、社会认知与基因检测发展

公众对血型的认知多停留在表型层面,约78%的A型血个体不清楚自身属于AA还是Ai基因型。这种认知鸿沟导致健康管理缺乏针对性——例如Ai基因型携带者若知晓其子女可能出现O型血,可提前进行新生儿溶血病筛查。随着基因检测技术的普及,23魔方等商业机构已推出ABO基因分型服务,使个体化健康管理成为可能。

在文化层面,A型血常被赋予"严谨""保守"的性格标签。日本学者山本的研究显示,这种刻板印象可能源于A抗原对神经递质代谢的影响,但AA与Ai基因型的行为学差异仍有待证实。破除此类生物学决定论,需要加强公众科普教育,建立基于实证的科学认知体系。

AA与Ai基因型虽同属A型血,却在遗传规律、健康风险和医学应用层面存在深层差异。当前研究多集中于表型分析,未来需借助全基因组测序技术,揭示不同基因型对代谢通路、免疫应答的具体影响机制。建议医疗机构逐步将ABO基因分型纳入常规检测,特别是在高危妊娠和器官移植领域。

血型研究的终极目标应是实现精准医疗的个性化匹配。随着人工酶改造技术的成熟,以及基因编辑工具的迭代,人类或将突破血型屏障,从根本上解决输血排斥反应。这要求跨学科协作,将遗传学、生物工程和临床医学深度融合,最终构建基于基因型特征的个体化医疗新范式。