在人类血型系统的复杂图谱中,O型血始终占据着特殊的地位。它既被冠以“贵族血”的尊称,又被贴上“最脏的血”的标签,这种矛盾的评价源于其独特的抗原结构。作为唯一不含A、B抗原的血型,O型血的生理特性使其在医学实践中既成为生命救援的“”,又在文化叙事中被赋予复杂的隐喻。这种双重身份的构建,既反映了科学认知的演变,也揭示了社会对血型符号的深层解读。

抗原差异的生物学基础

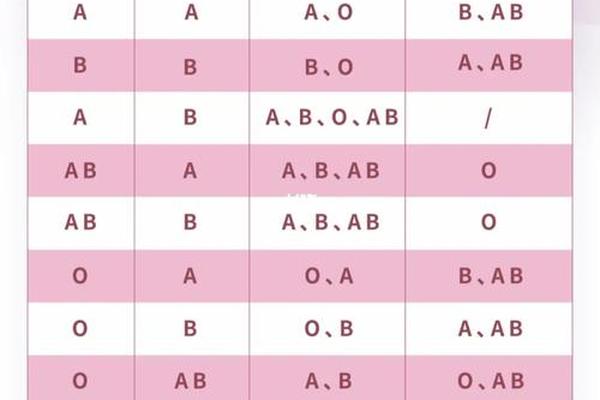

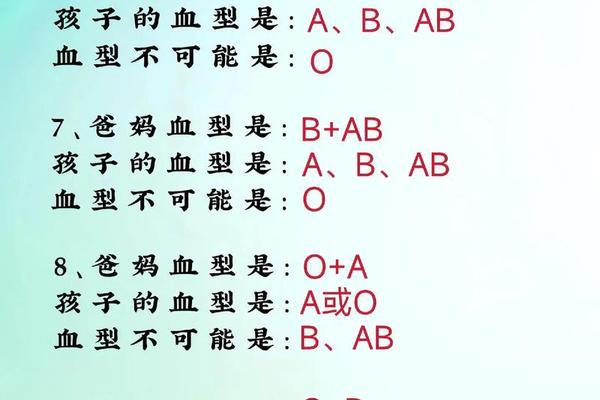

ABO血型系统的核心差异在于红细胞表面抗原的分布。A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型血兼具两者,而O型血则完全缺失这两种抗原,仅保留最基础的H抗原结构。这种抗原的缺失源于基因表达的差异:O型血的个体携带两个隐性O等位基因,其编码的酶无法将H抗原进一步转化为A或B抗原,导致红细胞表面呈现“空白”状态。

从进化视角看,O型血的出现早于其他血型。考古基因研究表明,O型血可追溯至6万年前的早期智人阶段,与当时人类以为主的生存方式密切相关。这种原始性赋予了O型血更强的环境适应能力,例如对疟疾原虫的天然抵抗机制,但也使其成为抗原表达系统中的“基础模板”。正是这种生物学上的基础性,为后续的医学应用与文化解读埋下了伏笔。

“万能输血者”的双面性

O型血被称为“万能供血者”的特性,直接源于其抗原缺失的特点。在紧急输血场景中,O型红细胞因不含A、B抗原,可避免与受血者血清中的抗A、抗B抗体发生凝集反应,从而成为跨血型输血的临时解决方案。这一特性在二战期间挽救了无数士兵的生命,奠定了O型血的“贵族”地位。

这种“万能性”存在严格限制。O型血浆中含有高浓度的抗A、抗B抗体,当输注量超过受血者血浆稀释能力时,可能引发溶血反应。更复杂的是,随着输血医学的发展,研究者发现ABO血型系统外的其他抗原(如Rh因子)同样影响输血安全,这使得早期“万能血”的概念逐渐被更精准的配型技术取代。O型血的光环背后,始终存在着医学风险与争议的阴影。

健康优势的争议与迷思

流行病学研究曾提出O型血的健康优势假说:其罹患心血管疾病、阿尔茨海默症的风险相对较低,对胃癌、肝癌等消化系统肿瘤也表现出更强抵抗力。这些发现被部分学者归因于O型血更古老的免疫进化路径,以及H抗原对病原微生物的拦截作用。

但科学界对此尚未达成共识。2023年《自然》杂志的荟萃分析指出,早期研究中血型与疾病的相关性可能受到样本偏差干扰,例如O型血在特定地域的高占比会扭曲统计结果。O型血与十二指肠溃疡、霍乱易感性的正向关联研究,进一步揭示了健康优势说的片面性。这种科学争议反映出,将复杂生理机制简化为血型决定论的局限性。

文化建构中的血型符号

“贵族血”与“最脏血”的标签本质上是文化隐喻的产物。在日本等流行血型性格说的地区,O型血常被赋予领导力强、乐观外向的人格特质,这种认知通过大众传媒不断强化,形成社会心理层面的“血型优越论”。而“最脏”的污名化表述,则源于对O型血抗体包容性的误读——其血清中的抗A、抗B抗体被曲解为“混杂接纳”的象征,进而与道德评判产生荒谬关联。

人类学研究表明,血型标签的建构往往服务于特定文化需求。在医疗资源匮乏地区,O型血的稀缺性使其成为“生命货币”,催生出围绕献血的经济链条与社会权力关系。这种符号化的过程,使生物学特征异化为社会分层的工具,模糊了科学事实与文化想象的边界。

结论:超越标签的科学认知

O型血的矛盾称谓揭示了一个深刻的认知困境:当科学事实遭遇文化阐释时,理性判断易被象征符号所遮蔽。从抗原缺失的分子机制到输血医学的实践突破,从疾病易感性的统计争议到社会隐喻的建构过程,O型血的特殊性始终建立在可验证的生物学基础之上。

未来研究应着重于三方面突破:一是通过单细胞测序技术揭示O型血免疫调控的分子通路;二是建立全球血型数据库,消除地域偏差对健康研究的干扰;三是发展体外血型转换技术,从根本上解决血源短缺问题。唯有回归科学本质,才能剥离附着在血型上的文化迷思,让“贵族”与“肮脏”的标签回归其纯粹的医学语境。