在人类的血型系统中,AB型血常被贴上“特殊”的标签,但这种特殊性是否等同于“稀有”?AB型血是否属于稀有血型?这个问题背后涉及基因遗传学、地域分布差异以及临床医学的复杂考量。从ABO血型系统的分类来看,AB型是正常存在的四大血型之一,但某些特殊亚型或与其他血型系统(如Rh、Hh)的组合,可能使其成为真正意义上的“稀有血型”。本文将从科学定义、分布特征、临床案例等角度,探讨AB型血的罕见性与特殊性。

AB型血的基本定义与分类

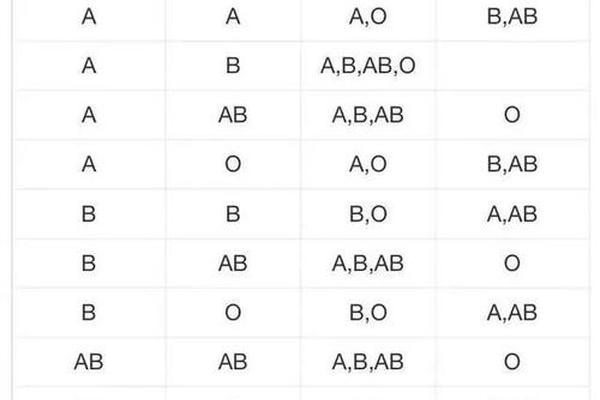

AB型血是ABO血型系统中的一种,其红细胞表面同时携带A和B抗原,血浆中则缺乏抗A和抗B抗体。这一特征使其成为“万能受血者”,可接受其他血型的红细胞输入。AB型血并非单一类型,其下存在多种亚型,例如常规AB型、CisAB型以及类孟买型AB血等。

常规AB型在全球人口中的比例约为5%-7%,在亚洲地区可能更低,例如中国汉族人群中AB型占比约为3-5%。这一比例虽低于A型和O型,但尚不足以被定义为“稀有血型”。根据国际输血协会的标准,当某种血型在人群中的出现频率低于千分之一时,才被视为稀有血型。普通AB型血并不符合稀有血型的定义。

AB型血中的特殊亚型则可能极为罕见。例如CisAB型,其A和B抗原基因位于同一条染色体上,全球发生频率仅为1/17万至1/58万。另一种类孟买型AB血则因H抗原缺失,常被误判为O型,其在中国东南沿海的出现频率约为万分之一。这些亚型的存在,使得AB型血的“稀有性”具有显著的层次差异。

AB型血的全球分布与罕见性

AB型血的分布呈现显著的地域差异。在西方国家如法国、德国,AB型人口占比可达8-9%,而在亚洲的日本、中国等地则普遍低于5%。这种差异与人类迁徙历史和基因漂变密切相关。例如,东亚地区O型血占比高达40%以上,这可能压缩了AB型的遗传空间。

从稀有血型的视角来看,AB型与其他血型系统的组合可能产生罕见血型。例如,AB型Rh阴性(俗称“熊猫血”)在中国汉族人群中的比例仅为0.03%-0.05%,即每万人中仅有3-5例。而AB型叠加其他稀有血型系统(如Kell阴性或Duffy阴性)时,其罕见程度会进一步加剧。例如,深圳血液中心建立的稀有血型库中,AB型RhD-Fya-组合的案例极为罕见。

值得注意的是,某些AB型亚型在特定族群中具有独特性。例如,CisAB型在中国山东、陕西等地陆续被发现,其遗传规律打破了传统ABO血型的父代传递模式。而类孟买型AB血在印度马哈拉施特拉邦的出现频率较高,这与当地人群的基因突变历史相关。这些案例表明,AB型血的“稀有性”具有强烈的地域和遗传特异性。

AB型亚型的特殊临床案例

2012年山东济南的“亲子血型争议”事件,首次将CisAB型血带入公众视野。一名父亲为AB型、母亲为O型的家庭,诞下AB型婴儿,引发亲属关系质疑。后续基因检测发现,父亲的AB型属于CisAB亚型,其A、B基因位于同一条染色体,从而突破了传统遗传规律。此类案例显示,AB型亚型可能引发社会问题,也凸显了精准血型检测的重要性。

在输血医学中,AB型亚型的误判可能带来致命风险。例如,类孟买型AB血因缺乏H抗原,常规检测中易被误判为O型。若此类患者输入普通O型血,可能引发严重的溶血反应。2022年深圳罗湖医院发现的类孟买A1型案例中,患者红细胞A抗原表达微弱,最终通过基因测序才得以确诊。这类案例提示,临床血型鉴定需要结合血清学试验与分子生物学技术。

对于特殊AB型患者,输血策略也需调整。CisAB型患者只能接受O型洗涤红细胞或自体输血,而类孟买型AB血需筛选37℃下无交叉反应的血液。这些限制使得AB型亚型患者的用血保障高度依赖稀有血型库的建设。目前,中国已在上海、深圳等地建立区域性稀有血型库,通过冷冻保存技术将红细胞保质期延长至10年。

社会认知与健康管理建议

公众对AB型血的认知存在显著误区。部分人因AB型人口占比较低而将其等同于“稀有血型”,甚至衍生出“AB型性格论”等伪科学观点。实际上,普通AB型血并不影响健康,真正需要关注的是特殊亚型携带者。例如,CisAB型女性在妊娠时可能因母婴血型不合导致新生儿溶血,需提前进行抗体筛查。

对于已确诊特殊AB型亚型的个体,健康管理策略包括:定期参与稀有血型库的登记、避免不必要的输血、手术前主动告知医生血型特殊性等。基因检测技术的普及可帮助家族史中存在血型异常的人群提前发现风险。例如,Rh阴性AB型家庭通过产前诊断,可评估胎儿溶血概率并制定干预方案。

AB型血在常规分类中不属于稀有血型,但其特殊亚型的罕见性不容忽视。从CisAB型到类孟买型,这些案例揭示了人类血型系统的复杂性。未来研究需在以下方向突破:一是建立全国联网的稀有血型数据库,通过人工智能匹配供受体;二是开发通用型人造血液,缓解特殊血型的临床需求;三是加强公众科普,消除对AB型血的认知偏差。只有通过多学科协作,才能为稀有血型群体构筑更安全的生命防线。