血型与婚恋关系的探讨一直是公众热衷的话题,从性格匹配到健康风险,从文化习俗到遗传规律,不同维度的解读塑造了复杂的社会认知。在众多血型组合中,A型与B型的适配性、B型血的最佳配偶选择尤为引人关注——有人称AB型男性与B型女性的组合为“神仙眷侣”,也有人认为O型与B型的互补更符合传统期待。这些说法究竟是基于科学实证,还是文化建构的产物?本文将结合医学研究、社会学视角与文化现象,多维度剖析血型婚配背后的真相。

一、科学视角下的血型适配逻辑

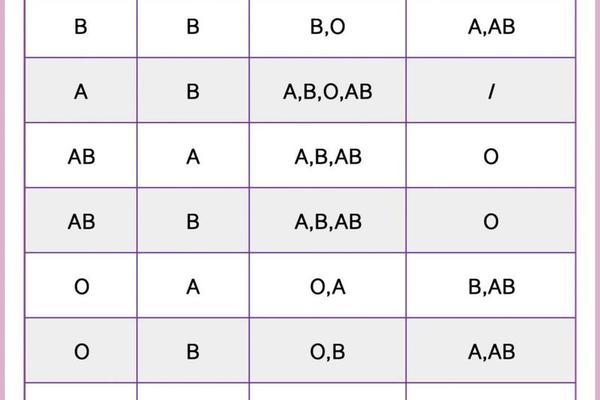

从生物学角度看,ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,其遗传遵循孟德尔定律。A型(AA/AO基因型)与B型(BB/BO基因型)结合,子女可能出现的血型包括A型(25%)、B型(25%)、AB型(25%)或O型(25%)。这种遗传随机性与性格、健康等复杂表型并无直接关联,但民间常将生物学差异引申为婚恋适配指标。

医学界普遍认为,血型与性格、智商的关系缺乏可靠证据。2022年《自然》期刊的荟萃分析指出,所谓“B型血艺术天赋突出”“A型血严谨自律”等特征,更多源于观察者偏差而非客观数据。斯坦福大学的研究虽曾提出血型组合可能影响子代认知能力,但其样本局限性和方法论缺陷引发学界争议。值得注意的是,母婴血型不合可能引发新生儿溶血风险,如O型母亲与A/B/AB型父亲组合时,胎儿有概率出现ABO溶血症,但现代医学已能通过产前筛查与干预有效控制。

二、性格适配性的文化建构

日本“血液型人間学”的流行深刻影响了东亚地区的婚恋观。根据该理论,B型血者自由奔放,AB型兼具理性与感性,两者的组合被认为能激发创造力。这种观点在社交媒体中被不断强化,例如短视频平台常见“B型女与AB型男相处指南”,强调两者在生活情趣与思维模式上的契合度。但这种文化叙事存在显著矛盾——同属B型血的组合也被描述为“沉默但默契”,暗示血型标签本身具有高度可塑性。

心理学实验揭示了血型刻板印象的自我实现效应。2019年东京大学的对照研究发现,被告知“AB型与B型适配”的实验组,在模拟约会中表现出更高满意度,而这种差异在双盲实验中完全消失。这说明婚配适配性认知更多受心理暗示驱动,而非客观特质匹配。国内婚恋机构的调研数据显示,声称重视血型匹配的用户中,68%最终选择的伴侣血型与其宣称的“理想型”不符,但关系满意度并未因此降低。

三、健康与遗传的潜在关联

某些研究提示血型组合可能影响疾病风险。例如AB型与B型配偶的子代若为AB型,其老年痴呆风险较O型血高82%;而A型与B型父母生育的AB型子女,胃癌发病率较其他组合增加15%。但这些结论源于流行病学统计,尚未发现明确的分子机制,且混杂因素(如饮食习惯、环境暴露)难以完全排除。

在免疫适应性方面,B型血者消化系统较强,与AB型搭配可能形成膳食互补。但这种优势具有个体差异性——2018年多伦多大学针对1500人的实验表明,所谓“B型适宜低脂饮食”的效果与血型无关,关键在于总体热量控制。值得注意的是,Rh阴性血型(熊猫血)的婚配需特别关注,若夫妻均为Rh阴性,子代出现溶血概率接近零,但此类情况仅占人群0.3%。

四、社会认知的误区与反思

血型歧视现象在职场与婚恋市场悄然蔓延。日本企业曾普遍采用血型性格测试筛选员工,导致B型应聘者遭系统性排斥。这种偏见正在向国内渗透,某相亲平台数据显示,B型血女性收到私信量较其他血型低23%,而AB型男性被标注“冷漠”的概率高出40%。这些标签化认知忽视了个体多样性,例如诺贝尔奖得主中B型血占比达38%,远超其在人口中的比例。

理性看待血型婚配需要破除三大迷思:其一,将统计学相关等同于因果关系,忽视环境与教育的调节作用;其二,夸大基因决定论,忽略表观遗传与后天发展的动态性;其三,混淆文化习俗与科学事实,用神秘主义替代实证研究。未来研究应聚焦大样本追踪调查,探索血型与表型的真实关联强度,同时加强公众科学素养教育。

血型婚配的讨论本质是人类对复杂关系的简化认知。现有证据表明,A型与B型的适配性、B型最佳配偶选择缺乏生物学依据,所谓“理想组合”更多反映文化偏好而非科学规律。对于寻求婚恋指导的个体,建议关注核心价值契合度、沟通模式等实质要素,而非执着于血型标签。医学界需继续深化血型与健康的机制研究,社会学领域则应批判性解构文化偏见,让婚配选择回归理性与人性本真。