地中海贫血作为遗传性溶血性贫血疾病,其发病机制与血红蛋白基因突变直接相关。近年来,部分研究提出血型可能与地中海贫血易感性存在关联,例如某流行病学调查显示O型与B型血人群携带β地中海贫血基因的比例较高。这一发现引发了学术界对血型是否影响地贫遗传风险的讨论。

从遗传学角度看,地中海贫血由珠蛋白基因缺失或突变引发,属于常染色体隐性遗传疾病。血型系统则由ABO基因决定,二者在遗传通路上并无直接关联。但值得注意的是,某些地域性研究中,广东地区O型血人群占比较高,而该区域恰好是地中海贫血高发区,这种统计学上的相关性可能源于人群基因库的特定分布模式。

目前主流医学观点仍认为,地中海贫血的发病核心在于珠蛋白基因缺陷,而非ABO血型系统。世界卫生组织数据显示,全球3%人口携带地贫基因,其中东南亚、地中海沿岸的高发特征更凸显遗传因素的主导作用。将血型作为地贫风险评估指标的科学性尚需更多分子层面的证据支持。

二、α与β型地贫的致病机制

地中海贫血根据受累珠蛋白链类型分为α和β两大类。α地贫主要由16号染色体上α珠蛋白基因缺失导致,我国南方常见的--SEA缺失型占病例半数以上。当四个α基因中缺失三个时,会形成血红蛋白H病,患者出现溶血性贫血和肝脾肿大。而完全缺失四个α基因则引发胎儿水肿综合征,多导致死胎。

β地贫则源于11号染色体β珠蛋白基因突变,CD41-42和CD17是中国人群最常见的突变类型。与α地贫不同,β地贫以点突变为主,双重杂合或纯合突变会导致重度贫血,需依赖终身输血。值得注意的是,广西地区研究发现23.75%的地贫患儿属于β型,且40%以上携带CD41-42突变,这提示基因型分布具有显著地域特征。

三、A型血人群的地贫风险解析

针对A型血与地贫的关联,现有研究呈现矛盾结论。某临床数据显示,A型血在地贫患者中占比不足15%,显著低于O型(45%)和B型(32%)。分子生物学研究指出,ABO基因与珠蛋白基因位于不同染色体,尚未发现直接的调控关系。但在基因表达层面,有学者推测某些血型抗原可能影响红细胞膜稳定性,间接加重地贫患者的溶血现象。

值得注意的是,广东省调查发现A型血人群的地贫基因携带率为11.3%,虽低于O型血(18.5%),但仍存在显著临床意义。这提示在遗传咨询时,不能完全排除血型的参考价值。特别是对于有家族史者,建议联合进行血红蛋白电泳、基因检测和血型分析,建立多维风险评估模型。

四、地贫防控与遗传咨询策略

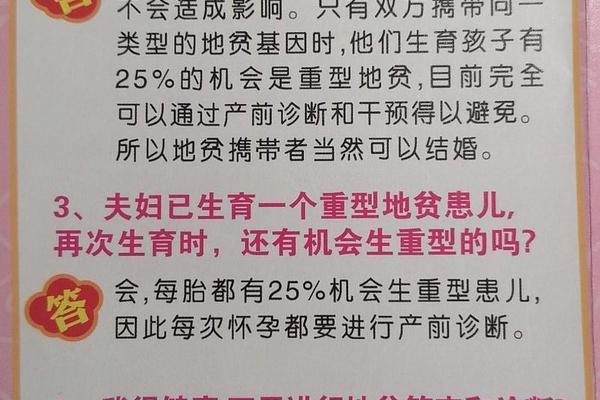

预防重型地贫的关键在于三级防控体系。婚前筛查发现,广东育龄人群地贫基因携带率达14.5%,其中α地贫占10.5%。通过高通量测序技术,现已能检测156种地贫基因型,包括48种罕见突变。对于携带者夫妇,胚胎植入前遗传学诊断(PGD)可将健康胚胎选择率提升至75%。

在临床干预方面,新型基因编辑技术为治愈地贫带来曙光。2023年开展的CRISPR-Cas9临床试验显示,β地贫患者经造血干细胞基因修饰后,输血依赖率下降80%。与此铁螯合剂、促红细胞生成素等辅助疗法,可有效改善中间型患者的生活质量。

五、未来研究方向与挑战

当前研究亟待厘清血型与地贫基因的相互作用机制。全基因组关联分析(GWAS)可能揭示ABO位点与珠蛋白基因座的潜在联系。环境因素如疟疾流行史对血型-地贫关联的影响值得探究,某些理论认为O型血对疟疾的抵抗优势可能加速地贫基因的自然选择。

在公共卫生层面,建立区域性基因数据库至关重要。广西已建成包含3万例地贫患儿的基因谱系,识别出13种α地贫和17种β地贫等位基因。这类大数据不仅指导精准防控,还能为个体化治疗提供靶点预测。随着第三代测序技术的普及,未来有望实现新生儿地贫基因的普筛全覆盖。

总结

现有证据表明,地中海贫血的发病核心在于珠蛋白基因缺陷,血型并非独立风险因素,但特定人群中的统计学关联值得关注。A型血虽非地贫高发群体,仍需警惕基因携带的可能性。防控体系应立足基因检测技术,结合地域特征制定差异化策略。未来研究需深入探索血型系统与血红蛋白合成的分子对话机制,为风险评估提供更精细的生物学依据。建议高危人群孕前接受扩展性携带者筛查,通过多组学分析实现精准防控,从根本上遏制重型地贫的世代传递。