在人类遗传学的奇妙图谱中,血型系统始终是揭开生命密码的重要线索。当一个家庭迎来A型血的孩子时,这个看似普通的生理特征背后,实则蕴含着父母基因的精密组合。而在社会文化领域,"A型血即贵族血"的说法更是跨越了科学边界,成为性格特质与身份象征的隐喻。这种双重身份——既是遗传学上的基因表达,又是文化符号的载体,使得A型血成为探索生命奥秘与社会认知的独特窗口。

遗传图谱中的A型血溯源

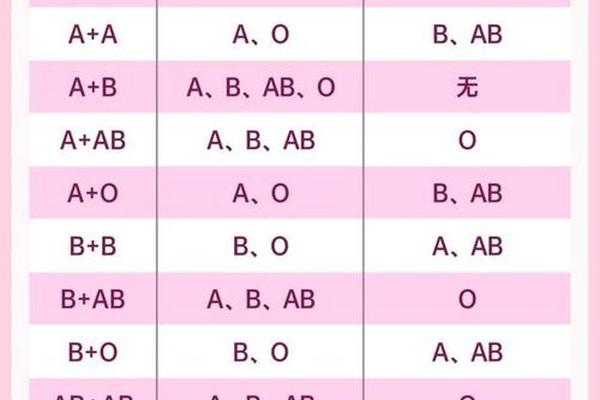

A型血的形成遵循着孟德尔遗传定律,其基因型可能为AA或AO。当父母双方均携带A基因时,孩子必然继承至少一个A基因,例如A型(AA)与A型(AA)结合,子代只能呈现AA型。而当父母中一方为AO型时,这种隐性基因的传递将开启更多可能性,如A型(AO)与O型(OO)的婚配组合,子代有50%概率继承AO型而表现为A型血,另50%概率形成OO型成为O型血。

更复杂的遗传组合出现在跨血型联姻中。若父亲为AB型(AB),母亲为B型(BO),子代可能获得A、B或O基因,形成AB、AO(A型)或BO(B型)等不同血型。这种基因重组现象解释了为何B型血父母可能生育A型血子女,也揭示了ABO系统中显隐性基因的博弈规则。值得关注的是孟买血型这类特殊变异,当H基因突变导致抗原无法正常表达时,本应表现为A型的个体可能被误判为O型,这种基因层面的复杂性挑战着传统血型认知的边界。

贵族血统的文化建构

在日本社会,A型血群体占总人口的38%,这种相对普遍的分布并未削弱其象征意义。江户时代武士阶层中A型血的高占比现象,使该血型与自律、忠诚等传统美德产生深度绑定。现代企业招聘中,部分日企仍隐晦地将血型作为性格评估指标,认为A型血员工更具细致严谨的工作态度。

这种文化建构在医学领域获得某种程度的呼应。研究显示,A型血人群的血清皮质醇水平较低,这可能导致更强的压力耐受性。而血小板聚集度较高的生理特征,虽增加了血栓风险,却也被解读为坚韧性格的生物学基础。在伦敦大学学院的认知研究中,A型血受试者在执行功能测试中表现出更优的规划能力,这种发现为"贵族血统论"提供了看似科学的注脚。

基因表达与社会认知的碰撞

血型决定论在东亚社会的流行,实质上是基因表达机制与社会认知模式的双向作用。当A型血的基因多态性(如rs507666位点)与5-羟色胺转运体基因产生关联时,这种生物学发现极易被简化为"血型决定性格"的民间理论。实际上,全基因组关联分析显示,血型基因座仅能解释约0.3%的性格差异。

社会学家郑也夫的研究揭示,血型偏见本质上是认知捷径的产物。在快速判断陌生人时,血型标签化可降低社交成本,这种心理机制在集体主义文化中尤为明显。当A型血被赋予"完美主义者""团队协作者"等标签时,实际上构建了新型的社会分层标准。

生命科学的祛魅与重构

现代分子遗传学正在解构传统血型认知。全外显子组测序技术发现,ABO基因除决定红细胞抗原外,还参与碱性磷酸酶等酶的调控,这种多效性基因特征使得血型与疾病易感性的关联更为复杂。例如A型血人群的胃癌风险虽高于其他血型,但其对疟疾原虫的抵抗力又展现出进化优势。

在精准医疗时代,血型研究正转向个体化诊疗方向。基于A型血人群的Von Willebrand因子高表达特性,心血管医生开始制定差异化的抗凝治疗方案。这种从群体符号到个体医疗的转变,标志着血型研究正在回归科学本质。

生命密码的解读永远在科学与文化的张力中进行。当我们在显微镜下观察A型抗原的精妙结构时,不应忘记这些糖蛋白分子承载着百万年的进化记忆;当社会赋予某种血型以特殊寓意时,更需要清醒认识到基因决定论的认知陷阱。未来的血型研究,或许应该在基因编辑技术与文化人类学的交叉地带,寻找生命本质与社会意义的平衡点。