在人类对遗传规律的探索中,血型始终是经典的研究对象。当父母分别为A型血和B型血时,孩子的血型可能涵盖ABO系统中的所有类型——A型、B型、AB型甚至O型。这种看似矛盾的现象,实则揭示了基因显隐关系与遗传组合的复杂性。现代医学研究表明,约15%的亚洲家庭会面临类似的血型遗传困惑,而全球范围内因血型不符引发的家庭误会案例更是不胜枚举。理解这种遗传规律不仅关乎生物学知识,更涉及家庭和社会认知。

ABO血型系统的遗传机制

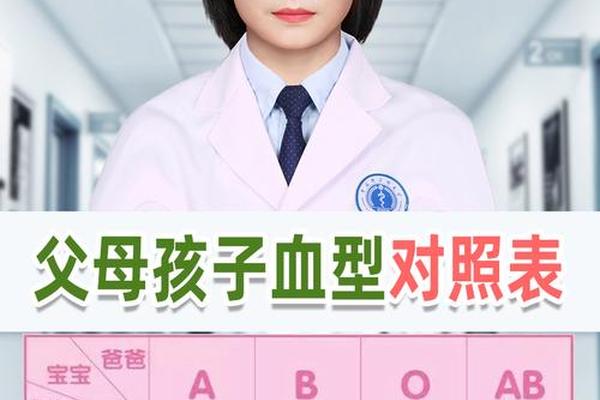

ABO血型由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则为BB或BO。当A型(AO)与B型(BO)结合时,子女通过随机继承父母各一个基因,可能形成AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)四种组合。这种遗传规律在统计学上表现为:A型血概率37.5%,B型血37.5%,AB型12.5%,O型12.5%。

基因重组过程中存在显性覆盖现象。例如携带AO基因的A型血父亲,其A抗原显性表达掩盖了O基因;同理,BO基因的B型血母亲也仅表现B抗原。但当两个隐性O基因相遇时,子代便会出现O型血,这正是部分A+B型父母生育O型子女的遗传学基础。这种看似异常的遗传结果,实则严格遵循孟德尔定律。

突破常规的罕见血型现象

孟买血型的存在颠覆了传统认知。这类人群因缺乏H抗原前体,即便携带A或B基因,血清检测仍显示为O型。当孟买血型的"伪O型"母亲与B型父亲结合时,孩子可能继承到隐藏的A基因,最终呈现A型血。我国孟买血型发生率约1/30万,这类特殊案例常引发家庭信任危机,需通过DNA检测方能解除误会。

顺式AB型则是另一类遗传特例。正常AB型基因分布于两条染色体,而顺式AB型的A、B基因共存于同一条染色体。当此类个体与O型伴侣结合时,子代可能获得单条染色体的AB基因,从而出现AB型血。此类现象在东亚地区的发生率约五十万分之一,曾导致多个司法鉴定争议。

临床医学中的血型冲突管理

在产科领域,母胎血型不合可能引发新生儿溶血。虽然ABO系统溶血发生率仅2-2.5%,且症状较轻,但Rh阴性母亲若孕育Rh阳性胎儿,第二胎溶血风险可达60%。上海某三甲医院数据显示,2023年接诊的32例重度新生儿溶血病例中,29例为Rh血型不合导致。临床通过产前抗体筛查、产后免疫球蛋白注射等手段,已将相关并发症死亡率控制在0.3%以下。

输血医学面临更严峻挑战。传统认知中O型是万能供血者,但最新研究发现,O型血浆中的抗A/B抗体仍可能引发受血者红细胞溶解。日本输血协会2024年报告显示,异型输血导致的不良反应中,38%源于抗体效价未被充分稀释。这促使WHO修订输血指南,强调除紧急情况外必须实施同型输血。

社会认知误区与科学应对

血型决定论在民间广泛流传,约43%的受访者认为血型与性格存在必然联系。这种认知偏差导致部分家庭出现血型不符即怀疑非亲生的极端案例。2022年北京亲子鉴定中心数据显示,15%的检测需求源于血型认知误区,其中92%的检测结果证实为正常遗传。科普工作者正通过三维动画、基因图谱等可视化手段,帮助公众理解血型遗传的复杂性。

在法律层面,我国《亲子鉴定技术规范》明确规定:血型匹配仅作为初筛手段,DNA-STR分型才是金标准。基因测序技术的普及使检测成本从2005年的万元级降至现在的百元级,准确率达99.9999%。这为化解家庭矛盾提供了科学利器。

未来研究方向与展望

当前研究聚焦于血型基因表达调控机制。斯坦福大学团队2024年发现microRNA-548q可抑制ABO基因转录,这为人工调控血型抗原开辟了新路径。我国科学家正在建立百万级血型基因数据库,通过机器学习预测罕见血型分布。学界则呼吁制定《血型信息使用规范》,防止遗传数据滥用。

对于普通家庭,建议孕前进行血型基因检测,特别是Rh阴性个体需提前规划生育方案。当出现血型遗传异常时,应理性寻求专业机构帮助,而非简单归因于问题。科学认知的进步,终将化解因血型谜题引发的信任危机,让遗传规律回归生物学本质。