在医学领域,血型系统不仅是输血治疗的基础,更与母婴健康密切相关。ABO血型系统作为人类最早发现的血型分类方式,其抗原抗体反应机制直接影响着溶血性疾病的发生。当A型与B型血相遇时,由于红细胞表面抗原与血浆抗体的特异性结合,可能引发红细胞破裂的溶血反应,这种病理过程既可能出现在输血场景,也可能成为新生儿健康的重要威胁。深入研究A/B血型相关溶血机制,对于提升临床诊疗水平、优化预防策略具有重要意义。

一、ABO血型系统的基础特性

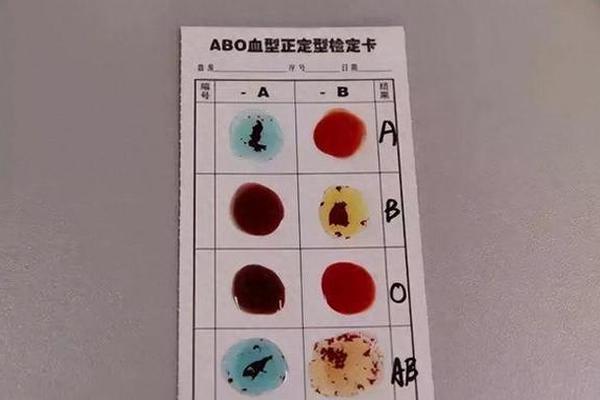

ABO血型系统的核心在于红细胞膜表面的抗原差异。根据网页49的阐述,A型血红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体;B型血则携带B抗原,含抗A抗体。这种天然存在的抗原-抗体对应关系,构成了溶血反应的物质基础。抗原决定簇的化学本质为糖蛋白结构,A抗原的N-乙酰半乳糖胺与B抗原的半乳糖差异,决定了免疫识别的特异性。

在遗传学层面,ABO血型由9号染色体上的等位基因决定。父母各提供一个等位基因,组合形成子代血型。值得注意的是,O型基因属于隐性基因,当父母分别为A型和B型时,子代可能出现A、B、AB或O型,这种遗传多样性增加了母婴血型不合的可能性。网页62的研究显示,IgG抗体效价与新生儿溶血发生率呈正相关,提示遗传背景对疾病发生具有重要影响。

二、溶血发生的双重路径

输血场景中的溶血反应源于血型不匹配。当A型血输入B型受体时,受体血浆中的抗A抗体立即与供体红细胞的A抗原结合,激活补体系统导致红细胞膜破裂。网页25指出,这种急性溶血反应可能引发寒战、血红蛋白尿、急性肾衰竭等严重后果。现代输血医学通过严格的交叉配血试验,已将此类事故发生率降至0.1‰以下。

母婴血型不合导致的溶血呈现不同的病理特征。当O型母亲怀有A/B型胎儿时,胎儿的红细胞抗原通过胎盘刺激母体产生IgG抗体。这些抗体可穿过胎盘屏障,与胎儿红细胞结合引发慢性溶血。网页1的数据表明,我国约20-25%的妊娠存在ABO血型不合,但仅2-2.5%发展为临床显性溶血,这与抗体效价、胎盘屏障功能等因素密切相关。

三、临床表现与诊断策略

新生儿ABO溶血的典型表现为出生后24小时内出现的进行性黄疸。网页23描述,重度病例的血清胆红素浓度每小时上升>8.5μmol/L,可能诱发核黄疸导致神经损伤。约5%患儿出现血红蛋白<60g/L的重度贫血,伴肝脾肿大及网织红细胞增高。值得注意的是,20%病例呈现迟发性贫血,在出生2-6周后因持续溶血加重症状。

诊断体系包含多维度评估:产前通过B超监测胎儿水肿、肝脾肿大;抗体效价检测中,IgG抗A(B)效价≥1:64提示高风险(网页62)。产后采用直接抗人球蛋白试验、游离抗体检测等确诊。最新研究显示,联合检测网织红细胞计数与总胆红素/白蛋白比值,可将诊断准确率提升至92%。

四、防治体系的技术革新

光疗仍是新生儿溶血的一线治疗,特定波长的蓝光可使胆红素异构体水溶性增加200倍,促进经胆汁排泄。对于胆红素>340μmol/L的危重病例,双倍血量换血可快速清除致敏红细胞。网页23强调,Rh阴性母亲在妊娠28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,可使Rh溶血发生率从13%降至0.1%。

预防策略呈现精准化趋势:高危孕妇孕中期开始口服茵陈蒿汤等中药制剂,可降低抗体效价30%;基因检测技术能提前预测胎儿血型,指导干预时机选择。网页62的队列研究证实,动态监测IgG抗体效价结合超声参数,可使重度溶血预测灵敏度达85%。

五、未来研究方向展望

当前研究热点聚焦于抗体修饰技术,如酶解法清除IgG抗体Fc段,既能阻断溶血反应,又保留免疫保护功能。纳米载体靶向递送技术为宫内干预提供新思路,动物实验显示载药纳米粒子可选择性沉积于胎盘界面,降低胎儿暴露风险。基因编辑技术CRISPR在血型抗原修饰领域的应用,可能从根本上改写溶血性疾病的防治格局。

A/B血型相关溶血机制的研究已从现象观察深入到分子互作层面。随着多组学技术、靶向治疗手段的发展,建立从风险预测到精准干预的全周期管理体系成为可能。建议临床建立区域性溶血性疾病监测网络,整合遗传咨询、抗体监测、新型治疗技术,最大限度降低溶血性疾病对母婴健康的威胁。未来的研究应着重突破抗体中和技术瓶颈,探索个体化防治方案,为不同风险层级人群提供差异化健康管理策略。