在备孕过程中,许多夫妻会关注营养、作息、遗传疾病等因素,但鲜少有人意识到,血型也可能在无形中影响受孕的成功率与母婴健康。从O型血女性受孕率低的争议,到AB型血基因多样性的潜在优势,不同血型背后的生理机制和临床风险正在被科学逐步揭示。本文将从受孕几率、母婴健康风险、年龄交互作用等多个维度,探讨AB、A、B、O血型在生育中的特点,为备孕人群提供科学参考。

一、血型与受孕几率:O型血女性的挑战

多项研究指出,O型血女性可能存在更高的受孕难度。美国纽约爱因斯坦医学院的一项研究显示,在560名35岁以下的育龄女性中,O型血女性的受孕率显著低于A型血女性,而A型血女性的成功率最高。这一现象与体内激素水平密切相关:O型血女性的卵泡刺激素(FSH)分泌量是A型血的两倍以上。FSH在生理周期中负责促进卵泡发育,但过量分泌会抑制卵巢排卵,导致排卵障碍。

这一结论仍存争议。英国生殖学会主席托尼·拉瑟福德认为,现有研究样本量较小(仅560人),且未排除其他干扰因素(如生活方式、遗传背景等),需在全球范围内扩大研究验证。中国部分学者指出,血型对受孕的影响可能被高估,例如网页53提到“血型与受孕几率基本没有直接关系”,强调卵巢功能、质量等核心因素更为关键。

二、血型组合与母婴健康风险

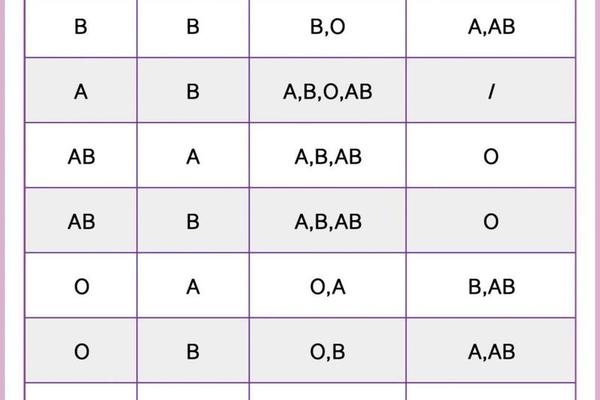

母婴血型不合可能引发新生儿溶血病,其中ABO和Rh血型系统的影响最为显著。若母亲为O型血,父亲为A、B或AB型,胎儿可能遗传父亲的A/B抗原,导致母体产生抗体攻击胎儿红细胞,引发黄疸、贫血甚至脑损伤。数据显示,约15%的妊娠存在ABO血型不合,但仅4%发展为严重溶血症。相比之下,Rh阴性(“熊猫血”)母亲若怀有Rh阳性胎儿,第一胎通常安全,但第二胎溶血风险骤增,需通过产前抗体筛查和抗D免疫球蛋白注射预防。

值得注意的是,AB型血女性在生育中具有独特优势。作为ABO血型系统中的“万能受血者”,AB型基因的多样性可能增强免疫适应性。目前针对AB型血生育优势的研究较少,其机制尚不明确。

三、年龄与血型的交互作用

O型血女性的生育窗口期可能更短。随着年龄增长,卵巢功能自然衰退,而O型血女性高FSH水平的特性会加剧这一趋势。研究显示,30-40岁的O型血女性因FSH分泌过多,排卵抑制效应增强,受孕率显著下降。反观A型血女性,其FSH水平通常维持在5-40 mIU/ml的理想范围,有助于卵泡成熟和规律排卵。专家建议O型血女性尽早规划生育,并在孕前监测FSH和卵巢储备功能。

体重和生活方式对血型相关风险具有调节作用。例如,肥胖或过瘦可能干扰激素平衡,加剧O型血女性的排卵障碍;而均衡饮食、规律运动则有助于优化生育环境。

四、争议与未来研究方向

尽管血型与生育的关联性引发广泛讨论,但学界共识尚未形成。反对观点认为,现有证据多为观察性研究,无法证明因果关系。例如,网页55提到“O型血女性不孕率增加”的结论仍需更大样本的临床试验验证。基因多态性、环境因素(如污染物暴露)等变量未被充分纳入分析,可能影响结果的可靠性。

未来研究需在以下方向深入探索:

1. 扩大样本多样性:纳入不同种族、地域和文化背景的人群,减少偏倚;

2. 机制研究:通过分子生物学手段解析血型抗原如何影响激素分泌和卵泡发育;

3. 个性化干预:基于血型特征制定生育力评估工具和预防策略,如O型血女性的FSH调控方案。

结论与建议

血型对生育的影响是复杂且多层次的。O型血女性可能面临更高的受孕挑战和年龄相关风险,A型血女性则显示出生理优势,而AB型血的潜力有待挖掘。这些差异并非绝对,个体健康状况、生活方式和医疗干预同样关键。对于备孕夫妻,建议采取以下措施:

1. 孕前检查:包括血型鉴定、FSH水平监测和抗体筛查;

2. 科学规划:O型血女性可考虑提早生育,并关注卵巢功能变化;

3. 综合管理:通过营养、运动和心理调节优化生育条件。

生育是生命科学的奇迹,也是个体与基因、环境共同作用的结果。在血型这一微小变量背后,更广阔的研究图景正等待科学家的探索。