新生儿黄疸是婴儿出生后常见的临床现象,但当母亲为A型血而婴儿为O型血时,部分家长会担忧溶血性黄疸的风险。尽管ABO血型不合导致的溶血通常发生在母亲为O型、胎儿为A或B型的情况下,但母婴血型组合为A-O时,仍需科学分析黄疸成因。本文将从病理机制、诊断要点及临床干预等多个维度,探讨这一特殊血型组合下新生儿黄疸的可能原因及应对策略。

一、血型遗传与免疫机制

从血型遗传规律来看,A型母亲与O型婴儿的血型组合意味着父亲可能携带O型或A型基因。由于A型血个体的红细胞表面存在A抗原,而O型血无A/B抗原,理论上母体血液中的抗B抗体(IgG)不会攻击O型婴儿的红细胞。此类组合发生ABO溶血病的概率极低。

临床中仍有少数案例报告显示A-O血型组合婴儿出现黄疸,这可能与其他血型系统(如Rh、MN或Kell系统)的不合有关。例如,若母亲为Rh阴性而婴儿为Rh阳性,可能引发Rh溶血,但此情况与ABO系统无关。某些罕见抗体或母婴间红细胞亚型差异(如A1/A2亚型)也可能导致免疫反应,但这类案例在文献中占比不足1%。

二、黄疸成因的多重分析

在排除ABO溶血后,A-O血型组合婴儿的黄疸更可能源于非免疫因素。生理性黄疸占新生儿黄疸的85%以上,其与胎儿红细胞寿命短、肝脏代谢功能不成熟密切相关,通常出生后2-3天出现,1-2周内自然消退。若黄疸出现时间早于24小时或持续时间过长,则需警惕病理性原因,如胆道闭锁、遗传代谢性疾病或感染。

值得注意的是,母乳性黄疸在足月儿中发生率可达30%,其机制与母乳中的β-葡萄糖醛酸苷酶增加胆红素肠肝循环有关。此类黄疸多出现在出生后4-7天,暂停母乳喂养3天后胆红素水平可显著下降。临床诊断需结合黄疸出现时间、进展速度及伴随症状进行综合判断。

三、诊断流程与实验室评估

对于A-O血型组合的黄疸婴儿,首要任务是明确溶血是否存在。直接抗人球蛋白试验(DAT)和抗体释放试验是诊断溶血的金标准。若DAT阴性且网织红细胞计数正常,可基本排除溶血性疾病。近年来,末潮气一氧化碳校正值(ETCOc)检测因其非侵入性和高敏感性,成为评估溶血的补充手段,其水平≥2.5 ppm提示存在显著红细胞破坏。

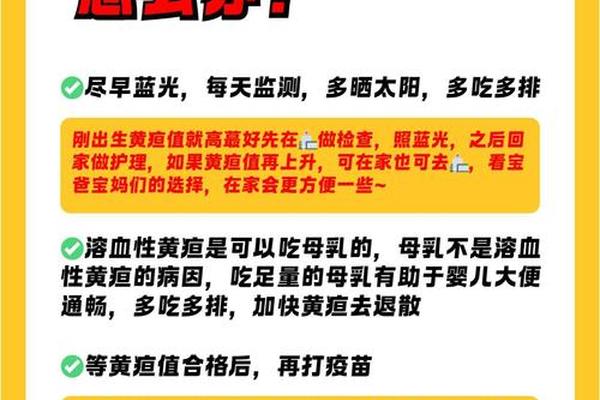

胆红素动态监测至关重要。血清总胆红素(TSB)曲线与小时胆红素百分位图的对比可指导干预时机。例如,出生72小时内TSB超过同年龄段95%百分位时,需考虑光疗甚至换血治疗。对于疑似遗传代谢病者,应进一步检测葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)活性及甲状腺功能。

四、临床干预与预防策略

光疗仍是目前最有效的黄疸干预手段,其通过异构化胆红素分子促进排泄。研究显示,窄谱蓝光(波长430-490 nm)可降低25%的换血需求,且对A-O血型婴儿的安全性已得到验证。对于TSB接近换血阈值的重症病例,静脉注射免疫球蛋白(IVIG)可通过阻断Fc受体减少红细胞破坏,使40%的患儿免于换血。

预防层面,产前血型抗体效价监测仍具价值。尽管A-O组合的ABO溶血风险低,但若母亲既往有不明原因流产史,建议孕中期筛查不规则抗体。产后,Rh阴性母亲需在72小时内注射抗D免疫球蛋白,而母乳喂养指导可降低母乳性黄疸的发生率。

五、总结与展望

母亲A型与婴儿O型血组合的黄疸多由非溶血因素引起,但需通过系统评估排除罕见血型不合及病理状况。当前诊疗技术已能实现早期鉴别和精准干预,未来研究方向可聚焦于基因检测在新生儿黄疸病因筛查中的应用,以及新型生物标记物(如尿囊素)对胆红素神经毒性的预测价值。临床实践中,加强家长教育、普及黄疸监测工具,将进一步提升此类婴儿的健康结局。