血型作为人类遗传的重要特征之一,其传递遵循特定的生物学规律。当父亲为B型血,母亲为A型血时,孩子的血型可能呈现多样性。根据ABO血型系统的显隐性遗传规则,B型血个体的基因型可能是BB或BO,而A型血个体则为AA或AO。两者的结合会通过染色体配对形成不同的组合,例如当父亲携带BO基因、母亲携带AO基因时,孩子可能从父母处分别获得O与O基因,从而表现为O型血。

进一步分析,若父母双方均为杂合型(如父亲BO、母亲AO),孩子出现A型、B型、AB型或O型血的概率分别为25%。这种多样性源于显性基因(A、B)与隐性基因(O)的相互作用。例如,A型基因的显性表达会掩盖O型基因的存在,导致血型检测结果为A型而非AO。类似地,若父母中一方为纯合型(如父亲BB、母亲AA),则孩子必然表现为AB型血,此时基因型为AB,表型为AB型。

二、特殊血型与遗传变异的可能性

尽管常规遗传规律可覆盖多数情况,但罕见血型的存在可能打破预期。例如孟买血型(Hh型)的个体因缺乏H抗原,即使携带A或B基因也无法正常表达,导致表型与基因型不符。若父母中一方为孟买血型,孩子可能表现出与遗传规律矛盾的血型。例如,网页4中提到的江西某家庭案例显示,一名男婴因携带B变异基因,血型检测结果异常,最终被确认为新的B亚型,这提示基因突变或稀有等位基因可能影响血型判定。

另一种特殊情况是cis-AB型,即A和B基因位于同一条染色体上。此类个体的血型遗传模式与常规AB型不同,可能将AB基因同时传递给后代,导致子代出现AB型或O型血。例如,若母亲为cis-AB型,父亲为O型血,孩子可能表现为AB型或B型血,而非传统遗传表中的A或B型。这类案例凸显了血型系统的复杂性,需依赖基因测序而非单纯表型检测进行确认。

三、医学实践中的验证与争议

在临床输血和亲子鉴定中,血型匹配是基本原则。当父母血型与子女不符时,可能引发对亲子关系的质疑。例如,网页51描述的案例中,父亲为B型血,母亲为O型血,孩子却表现为A型血。后续基因检测发现,母亲实为孟买血型携带者,其隐性A基因在子代中得以表达。此类现象说明,仅凭ABO血型判断亲子关系并不可靠,需结合DNA检测等更精确的手段。

社会文化对血型的误解可能加剧争议。例如,网页4提到“滴血认亲”等传统观念缺乏科学依据,而部分罕见血型家族因检测技术限制,长期被误认为血型异常。医学界建议,面对血型不符的案例时,应优先考虑基因突变、嵌合体或稀有血型等因素,而非直接否定生物学亲缘关系。

四、遗传规律的社会认知与科学普及

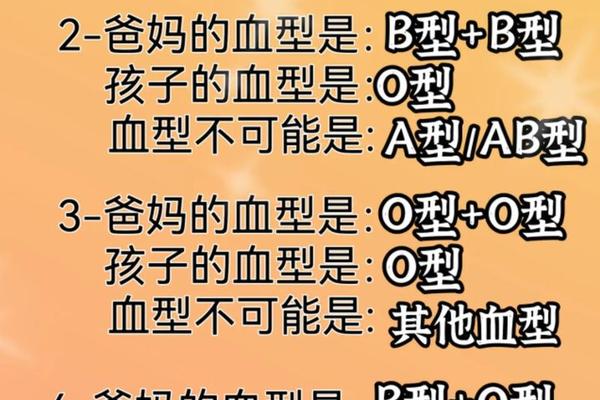

公众对血型遗传的认知往往局限于简单表格(如网页11和36列举的遗传概率表),却忽视了个体基因型的多样性。例如,A型血父母可能生出O型血子女,这一现象在纯合型(AA+AA)组合中不可能出现,但在杂合型(AO+AO)组合中概率为25%。网页37通过具体概率计算阐明,父母血型组合的基因型差异是决定子代血型的关键,而非单纯依赖表型。

科学普及的不足还体现在对“万能血”的误解。尽管O型血被称为“万能输血者”,但其血清中的抗A、抗B抗体仍可能引发溶血反应,尤其在大量输血时风险显著。医疗机构普遍强调同型输血原则,仅在紧急情况下谨慎使用异型血。这一原则同样适用于新生儿溶血病的预防,若母体与胎儿血型不合(如母亲O型、胎儿A/B型),需通过产前监测降低风险。

ABO血型遗传的复杂性既体现了生物学的精妙,也揭示了科学认知的局限性。父母血型组合(如B型与A型)可能孕育出血型各异的子代,而罕见基因变异的存在要求医学检测技术不断进步。未来研究需进一步探索全球人群中的血型亚型分布,完善基因数据库(如NCBI的GenBank),并为临床提供更精准的检测方案。公众教育方面,应摒弃“滴血认亲”等传统误区,倡导以基因分析为核心的现代亲子鉴定理念。唯有科学与实践结合,方能揭开血型遗传的全部奥秘。