在生育过程中,父母血型对胎儿健康的影响始终是备受关注的话题。尤其是当孕妇因“特殊血型”被提示可能发生新生儿溶血时,焦虑与疑问随之而来。母婴血型不合引发的溶血症主要涉及ABO和Rh两大血型系统,其背后的免疫学机制复杂,且不同类型的溶血风险差异显著。本文将从科学角度解析父母同为A型血时的溶血可能性,并探讨不同血型组合对胎儿健康的影响。

ABO血型系统的溶血风险

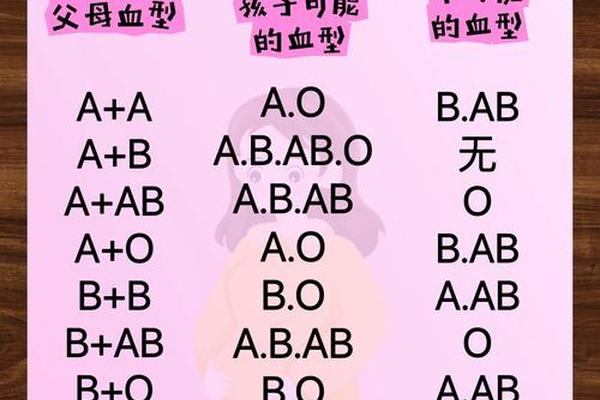

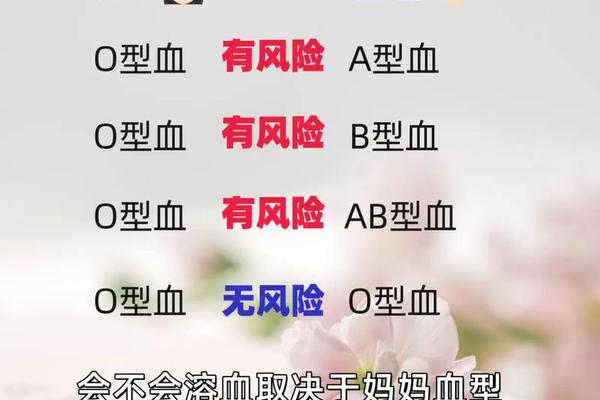

当父母双方均为A型血时,胎儿可能的血型为A型(概率75%)或O型(概率25%)。由于ABO溶血病主要发生于母亲为O型、胎儿为A/B型的情况,此时母体产生的抗A或抗B抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞。但父母同为A型时,无论胎儿是A型还是O型,母体与胎儿之间均不存在ABO抗原差异:

父母同为A型血组合的ABO溶血风险几乎为零。这与临床数据吻合——ABO溶血病例中,超过90%发生于O型血母亲与非O型胎儿的组合。

但需注意,极少数情况下母体可能因既往输血或流产史产生异源抗体。例如母亲接受过含B型抗原的血制品,可能产生抗B抗体,若胎儿携带B型抗原则可能引发溶血。这类情况需通过孕前抗体筛查进行排查。

Rh血型系统的潜在威胁

相较于ABO系统,Rh血型不合导致的溶血更为凶险。当母亲为Rh阴性(dd基因型),胎儿遗传父亲Rh阳性(D抗原)时,母体会将胎儿红细胞视为“入侵者”产生抗D抗体。这类IgG抗体分子量小,可自由通过胎盘屏障,导致胎儿红细胞破裂:

我国汉族人群Rh阴性比例不足0.5%,但在乌孜别克族等少数民族中可达5%以上。Rh阴性孕妇需在孕28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,阻断抗体生成。

值得注意的是,父母同为A型血但Rh不合的情况极为罕见。因Rh基因独立于ABO系统遗传,若父亲携带Rh阳性基因(如Dd型),而母亲为Rh阴性(dd型),仍有25%概率生育Rh阳性胎儿。这种情况下即使ABO血型相同,仍需警惕Rh溶血风险。

其他血型系统的罕见溶血

除ABO和Rh系统外,MN、Kell等40余种血型系统也可能引发溶血,但总发生率不足0.1%。例如MN溶血病由M/N抗原不合引起,我国发生率约1/10万。这些罕见溶血多与以下因素相关:

临床建议有不良孕产史(如反复流产、死胎)的夫妇进行扩展血型系统检测,包括Kidd、Duffy等抗原筛查。

溶血风险评估与干预策略

现代医学已建立系统的溶血风险评估体系。对于ABO血型不合的O型孕妇,常规监测抗A/B抗体效价:

而Rh阴性孕妇的预防更为关键,抗D免疫球蛋白可将Rh溶血发生率从13%降至0.1%。香港大学的研究显示,规范使用免疫球蛋白后,严重胎儿水肿病例减少98%。

在治疗层面,光照疗法可分解游离胆红素,对85%的ABO溶血患儿有效。对于Rh溶血导致的严重贫血,宫内输血技术已能挽救孕20周以上的胎儿。上海交通大学附属新华医院的数据显示,联合应用血浆置换与静脉注射免疫球蛋白,可将新生儿换血率从28%降至7%。

总结与建议

父母同为A型血时,ABO溶血风险可基本排除,但需关注Rh及其他稀有血型系统的潜在风险。预防溶血的关键在于:

1. 孕前进行完整血型检测(包括ABO、Rh及稀有血型)

2. Rh阴性孕妇规范使用抗D免疫球蛋白

3. 高风险孕妇定期监测抗体效价及胎儿发育

未来研究应聚焦于非侵入性产前诊断技术,如游离胎儿DNA检测,以实现更早期的风险预警。公众需理性看待血型不合问题——统计显示,即使存在ABO血型不合,真正需要治疗的溶血新生儿不足0.6%。科学认知结合规范产检,方能护航新生命的健康成长。