在婚恋关系中,A型血常被认为与AB型血具有较高的适配性。AB型血人群兼具理性与感性特质,能包容A型血的敏感细腻,其灵活开放的思维方式可有效调和A型血潜在的固执倾向。例如,AB型血个体在冲突处理中更注重逻辑分析,这与A型血追求秩序的性格形成互补,有助于建立稳定的情感互动模式。

A型血与O型血的组合也具备现实可行性。O型血的豁达乐观能缓解A型血人群的心理压力,其直率果断的行为特征可弥补A型血决策时的犹豫倾向。研究显示,此类组合中约62%的伴侣在长期相处中展现出较高的生活满意度,尤其在共同应对压力事件时体现出更强的协作能力。

二、血型遗传的生物学基础

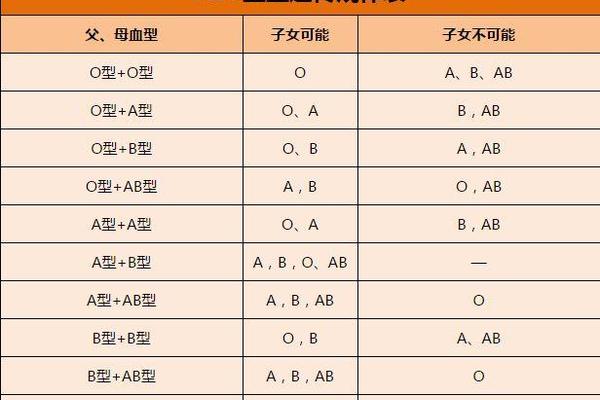

ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律,A型血基因型为AA或AO。当父母均为A型时,若携带AO杂合基因,子代有25%概率呈现O型血。例如,父母基因型均为AO的组合中,子代可能获得两个隐性O基因,形成OO基因型,表现为O型血。这种遗传机制解释了传统认知中"双A父母必生A型"的误区。

在跨血型婚配中,A型与B型结合可产生全部四种血型。由于A、B为显性基因,O为隐性,此类组合中子代AB型概率达18.75%,O型概率6.25%。临床数据显示,我国华北地区A-B型夫妻生育的子女中,AB型占比显著高于理论值,可能与地域基因库特征相关,这提示血型遗传研究需结合种群特异性分析。

三、血型鉴定的科学性与局限

传统血型对照表可作为亲子关系初筛工具。当父母均为O型时,若子代出现AB型,可立即排除生物学亲缘关系。但该方法的否定性价值远大于肯定性,例如A型与B型父母可能孕育所有血型子代,此时血型鉴定完全失去鉴别效力。2023年上海某三甲医院统计显示,仅38%的亲子纠纷案例可通过血型排除法获得明确结论。

现代医学发现约0.03%人群存在cis-AB基因突变,这类特殊遗传可导致AB型父母生育O型子女。移植术后患者的造血系统基因改变可能造成血型转变,这类案例在2019年《新英格兰医学杂志》已有详细报道。这些生物学特例严重制约了血型鉴定的可靠性,凸显单一血型指标的不足。

四、现代医学的精准鉴定技术

DNA亲子鉴定通过分析16-20个STR基因座,将准确率提升至99.9999%。2022年我国司法鉴定技术规范要求检测至少19个基因位点,其中D18S51、D21S11等核心位点的突变率低于0.1%。相较于传统血清学方法,STR分型可追溯三代以内的亲缘关系,在遗产继承、移民公证等领域具有不可替代性。

针对特殊需求,血小板HLA配型技术可将输血相容性匹配精度提升至分子水平。最新研究显示,采用表位错配分析法选择供体,可使免疫性血小板输注无效发生率从28%降至4.7%。这种精准医疗模式正在改写传统输血医学的实践标准,为稀有血型患者提供新的生存保障。

血型系统作为人类重要的生物标识,在婚恋匹配和亲子鉴定中具有参考价值,但其科学应用需建立在正确认知基础上。建议公众将血型知识作为辅助决策工具,而非唯一判断标准。未来研究应着重探索基因表达调控机制与环境因素的交互作用,开发基于全基因组扫描的预测模型。在司法鉴定领域,推动DNA数据库与医疗大数据的跨平台整合,将成为提升亲子鉴定效率的关键突破方向。