ABO血型系统的遗传规律由孟德尔遗传定律主导,A血型的形成源于特定的基因组合。根据国际输血协会的研究,A血型由A等位基因控制,其基因型可能为纯合型(AA)或杂合型(AO),其中A为显性基因,O为隐性基因。例如,父母若均为A型(AA或AO),子女可能遗传A或O型;若父母为A型与O型(AO×OO),子女则可能为A或O型。

基因频率的分布具有显著的地域差异。中国的大规模研究显示,A型血在总人口中占比约28.72%,仅次于O型血。华北地区A型血比例较高,而华南地区则呈现O型主导的趋势。这种差异可能与历史上的民族迁徙、环境适应性及自然选择有关。例如,某些传染病(如天花)的流行可能通过自然选择影响特定血型基因的分布。

血型对照表的科学依据与局限性

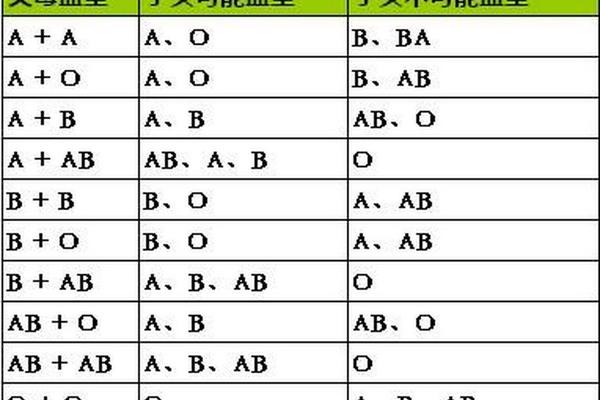

亲子鉴定血型对照表基于ABO血型系统的显隐性遗传规律,通过排除法判断亲子关系的可能性。例如,父母均为O型时,子女不可能出现A、B或AB型;若父母为A型和B型,则子女可能为任意血型。这种对照表在法医学中常用于初步筛查,例如当子女血型与父母遗传组合不符时,可提示进一步DNA检测的必要性。

血型对照表存在明显局限性。血型仅涉及单一遗传系统,无法覆盖其他30余种血型系统的复杂遗传信息。基因突变或罕见遗传现象(如cis-AB型)可能导致血型异常。例如,携带cis-AB基因的AB型父母可能生育O型子女,这与常规遗传规律相悖。疾病或医疗干预(如移植)可能改变血型表达,进一步削弱血型鉴定的可靠性。

基因频率与临床应用的关联性

A血型基因频率的研究对输血医学具有直接指导意义。根据抗原-抗体反应原理,A型血仅能接受A型或O型血液输入,其血清中含抗B抗体,误输B型血将引发溶血反应。中国A型人口占比近三成,这一数据为血库资源调配提供了重要依据。例如,在A型高发地区需储备更多A型血,而在O型主导区域则需平衡O型血的供需。

在遗传病研究中,A血型基因与某些疾病易感性存在关联。例如,A型人群患胃癌的风险较其他血型更高,可能与A抗原对幽门螺杆菌的黏附性有关。Rh血型系统的阴性比例在不同血型群体中差异显著,A型人群中Rh阴性比例约为0.3%,这对稀有血型库的建立具有参考价值。

未来研究方向与技术挑战

当前血型鉴定技术面临多重挑战。传统血清学方法可能因冷抗体、纤维蛋白原干扰或抗原表达减弱导致误判。例如,自身免疫性疾病患者的红细胞抗原可能被抗体包裹,干扰正定型结果。结合分子生物学技术(如PCR检测ABO基因型)可提高准确性,尤其在疑难血型鉴定中具有优势。

未来研究需关注基因编辑技术对血型系统的潜在影响。例如,通过CRISPR技术修饰ABO基因可能实现通用血型红细胞的体外培养,从而突破输血中的血型限制。跨学科研究(如血型与肠道菌群互作)可能揭示血型基因在代谢疾病中的作用机制。建议建立全球血型基因数据库,结合人口迁移和流行病学数据,深化对血型进化规律的理解。

A血型基因频率与亲子鉴定血型对照表共同构建了人类遗传学的经典范式。前者揭示了自然选择与人群迁徙的印记,后者则为法医学和临床输血提供了基础工具。血型系统的复杂性要求我们超越单一遗传标记的局限。现代亲子鉴定已从血型转向DNA多态性分析,其准确率达99%以上,而血型数据更多用于辅助验证或群体遗传研究。

未来,整合血型基因频率的大数据与基因组学技术,将推动精准医学和人类学研究。例如,通过机器学习分析血型与疾病的非线性关系,或结合古DNA追溯血型基因的演化路径。这一领域的发展不仅需要技术创新,更需规范的支持,以确保科学进步服务于人类福祉。