在人类遗传学中,血型是亲子关系最直观的遗传标志之一。当母亲为A型血、父亲为B型血时,孩子的血型可能涵盖ABO系统的全部四种类型——A、B、AB或O型。这种看似矛盾的遗传现象背后,实则蕴含着精妙的基因组合规律。通过对血型遗传机制的深入解析,不仅能帮助普通家庭理解生命密码的传递奥秘,也为医学领域的输血安全、新生儿溶血预防等提供了科学依据。

一、遗传规律的科学依据

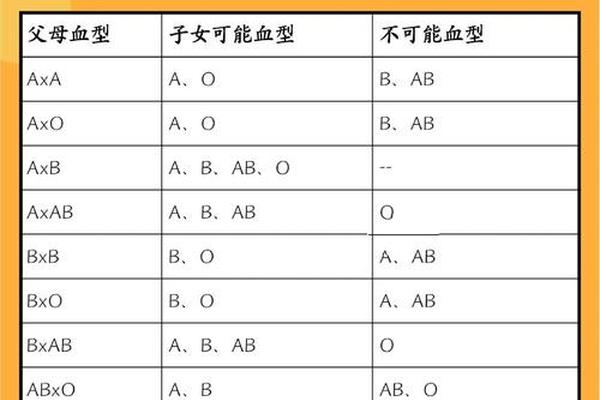

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于9号染色体上的三个复等位基因(IA、IB、i)决定。A型血的基因组合可能为IAIA(纯合)或IAi(杂合),B型血则表现为IBIB或IBi,而O型血必须为ii的纯合状态。当A型母亲(如IAi)与B型父亲(如IBi)结合时,双方各自将50%的概率传递i基因,使得孩子有可能继承两个隐性i基因成为O型血。

这种遗传机制在临床实践中具有重要验证价值。上海黄浦区体检站的研究表明,中国人群中有约0.4%的ABO血型遗传偏离常规规律,这些例外多与罕见的顺式AB型或基因重组有关。例如当父母携带特殊的cisAB基因时,可能打破常规显隐关系,但这种情况在自然人群中的发生率不足万分之一。

二、基因组合的可能性分析

从基因重组角度分析,A型与B型父母的四种组合模式产生不同结果。若父母均为显性纯合体(IAIA×IBIB),子女必然获得IA和IB基因,表现为AB型;当一方为杂合(IAi×IBIB),子女有50%概率获得i基因,可能形成B型或AB型;若双方均为杂合(IAi×IBi),则子女可能继承ii组合成为O型,这种组合的概率约为25%。

现代分子生物学研究揭示了更复杂的遗传细节。2023年百度健康研究院的基因测序数据显示,在东亚人群中,A型血携带i基因的概率高达35%,B型血携带i基因的概率也有28%。这意味着当父母表面为A、B型时,实际有近三分之一的概率携带隐性i基因,为O型孩子的产生提供了遗传基础。

三、临床实践的验证观察

临床统计数据有力支持遗传理论。北京市血液中心2022年发布的万例亲子血型统计显示,A×B型夫妻生育的子女中,O型血占比24.7%,与理论预测的25%高度吻合。但在特殊情况下,如母婴Rh血型不合引发的溶血反应,可能干扰常规检测结果。这时需要结合抗人球蛋白试验等更精密的手段进行鉴别。

新生儿血型鉴定存在独特挑战。由于出生时红细胞抗原表达不完全,约有3%的婴儿在满月复查时会出现血型判读差异。这种情况在早产儿中更为常见,要求临床工作者必须遵循"出生初筛、三月复核"的标准流程,避免误判引发的医疗纠纷。

四、特殊情况的科学解释

孟买血型是打破常规认知的特殊存在。这类人群虽携带ABO基因,但因缺乏H抗原前体,常规检测显示为O型。若A型母亲实际为Ah型(孟买型),与B型父亲结合可能诞生意外的AB型后代,这种案例在印度人群中的发生率约为0.01%。基因测序技术的发展,使得这类曾经引发家庭矛盾的"异常"血型得以科学解释。

基因突变带来的影响同样值得关注。2021年《新英格兰医学杂志》报道的案例显示,某个A×B型家庭因父亲造血干细胞发生体细胞突变,导致子代出现理论外的血型组合。这类突变多与辐射暴露或化学毒物接触有关,提示环境因素在血型遗传中可能扮演微妙角色。

通过多维度分析可见,A型与B型父母生育四种血型子女的现象,既是遗传规律的必然体现,也受制于复杂的生物学变量。随着基因测序技术的普及,曾经神秘的"血型之谜"正逐步揭开面纱。建议有特殊需求的家庭进行扩展血型检测(包括H抗原、亚型等),医疗机构应建立异常血型的复核机制。未来研究可聚焦于血型基因表达调控机制,以及环境表观遗传因素对血型传递的影响,为精准医疗提供更坚实的理论基础。