人类对血型的探索始终与生命科学交织,而O型血被称为“贵族血”的称谓,源自其独特的进化地位与遗传稳定性。在人类早期迁徙过程中,O型血因其在抵御疟疾等传染病中的生存优势,成为某些原始部落的主导血型。这种血型在热带地区的广泛分布,使得携带者被赋予“古老守护者”的象征意义。考古学证据显示,早期农耕文明中O型血占比高达60%以上,其基因的普遍性奠定了它在人类遗传图谱中的特殊地位。

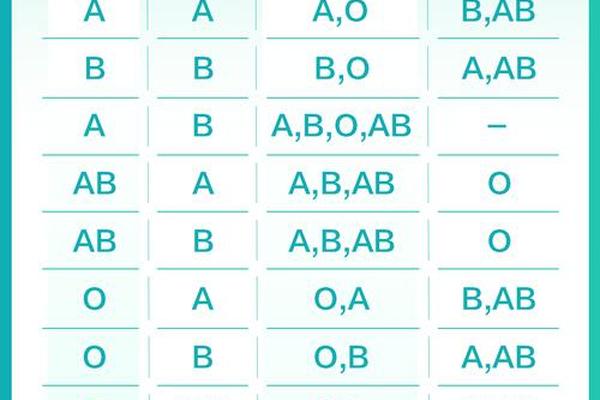

从遗传学视角看,O型血的基因型为OO,具有隐性纯合特征。当父母双方至少携带一个O基因时,子代可能继承这一血型。这种遗传模式的稳定性,使得O型血在族群繁衍中始终占据基础性地位。分子生物学研究表明,O型基因的突变发生在ABO基因的第六外显子区域,这一突变导致糖基转移酶功能缺失,形成无抗原特性的红细胞表面。这种生物学特性不仅影响着输血医学,更在妊娠过程中引发独特的免疫反应。

二、文化符号与身份隐喻

血型文化在东亚社会形成特殊的话语体系,O型血被赋予“开拓者”“领导者”等精神特质。日本学者能见正比古提出的“血型性格学说”,将O型血与果敢、理性等品质关联,这种文化建构使其成为社会精英阶层的隐喻符号。在传统萨满教中,O型血个体常被选为祭司,认为其血液具有连接神灵的特殊能量,这种信仰在蒙古草原部落中延续至今。

现代影视作品进一步强化了这种象征意义。例如美剧《吸血鬼日记》中,O型血被描绘为“纯净之血”,承载着超自然力量。这种文化编码与医学现实形成有趣对照——现实中O型血确实是万能输血者,但其在妊娠期的免疫风险却被浪漫化叙事所掩盖。当文化想象遭遇医学现实,O型血的“贵族”光环呈现出复杂多维的面相。

三、妊娠期的免疫博弈

在生殖医学领域,O型血孕妇遭遇ABO血型不合的情况尤为值得关注。当母体为O型血而胎儿继承父方A或B型血时,母体免疫系统可能产生抗A/B抗体,这些IgG型抗体可穿透胎盘引发胎儿溶血。临床数据显示,约15%的O型血孕妇会发生此类免疫反应,但仅1%导致需要治疗的新生儿溶血病。这种看似矛盾的医学现象,揭示了人体免疫系统的精妙平衡机制。

抗A效价检测(如2048-A型血检测)成为孕期监测的重要手段。当抗体效价超过1:64时,胎儿发生溶血风险显著上升。上海交通大学附属仁济医院2023年的队列研究显示,采用中药茵陈蒿汤联合血浆置换,可使中重度溶血发生率降低42%。值得注意的是,这种免疫反应具有“记忆性”特征,二次妊娠时抗体效价可能呈指数级上升,这为生育规划带来特殊挑战。

四、现代医学的破局之道

面对O型血妊娠的免疫风险,医学界已建立多层级干预体系。孕前基因筛查可提前预判风险,胚胎植入前遗传学诊断(PGD)技术允许选择与母体血型相容的胚胎。2024年广州医科大学附属第三医院开展的临床实验表明,纳米抗体阻断技术可使抗A抗体透过胎盘率降低78%。这些创新疗法正在重塑“贵族血”的医学定义。

在公共卫生层面,建立O型血孕妇专属健康档案至关重要。日本厚生劳动省实施的“血型适配生育计划”,通过定期抗体监测和个性化用药,将溶血性黄疸发生率控制在0.3%以下。我国正在推行的“稀有血型联盟”计划,将O型血特殊妊娠案例纳入全国数据库,为精准医疗提供数据支撑。这些举措彰显出现代医学对传统血型文化的科学解构与重建。

O型血“贵族”称谓的背后,交织着生物进化、文化建构与医学挑战的多重叙事。从热带雨林中的生存优势,到现代产科的免疫监测,这种血型始终处于生命科学与社会认知的交汇点。当前研究仍需深入探索抗体产生的表观遗传调控机制,以及地域性基因多态性对溶血风险的影响。建议临床建立血型特异性妊娠风险评估模型,同时加强公众科普,将“贵族血”的浪漫想象转化为科学认知,让每个生命的诞生都获得更安全的保障。