血型作为人类遗传的重要特征之一,始终与婚育话题紧密相连。无论是备孕夫妻关注的血型遗传规律,还是民间流传的“血型相克”争议,都反映出公众对生命科学的深层思考。本文将从遗传学原理、医学风险及社会认知三个维度,系统解析A型血父母生育后代的可能血型,并探讨不同血型组合在婚育中的科学真相。

一、A型血遗传的显隐规律

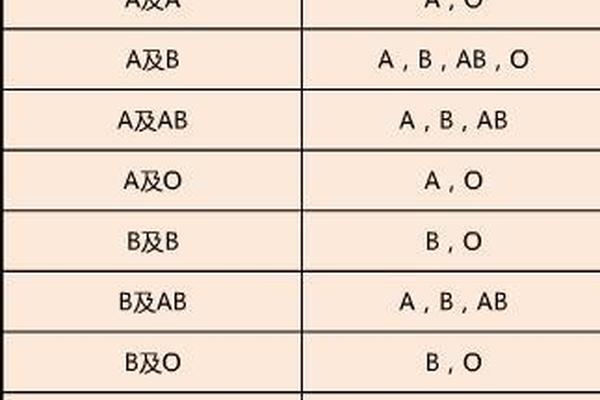

从ABO血型系统来看,A型血个体的基因型存在两种可能:纯合型AA或杂合型AO。当父母双方均为A型血时,孩子的基因型组合遵循孟德尔遗传定律。若父母均为AA基因型,子女只能继承A基因,表现为A型血;若一方为AA另一方为AO,子女有50%概率获得AA基因型(A型血),50%概率获得AO基因型(仍表现为A型血);当父母均为AO基因型时,子女可能出现AA(25%)、AO(50%)或OO(25%)的基因型组合,此时孩子血型表现为A型或O型。

值得注意的是,极少数情况下可能出现例外。如父母携带孟买血型基因(hh型),即使基因型为AA或AO,红细胞表面也无法正常表达A抗原,在常规检测中会被误判为O型血。这类特殊血型父母若生育,可能打破常规遗传规律,出现AB型等非常规血型。

二、医学角度的血型禁忌

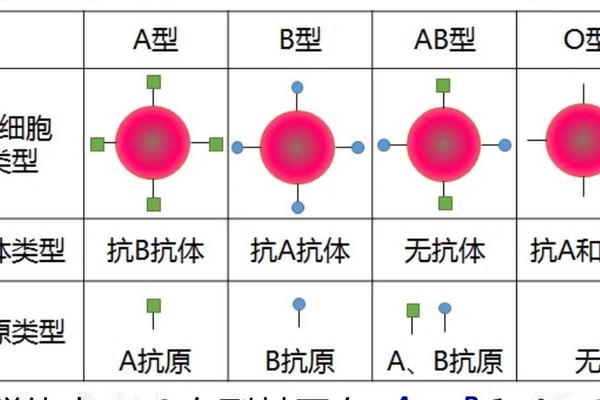

从医学实践来看,真正需要关注的并非夫妻血型配对,而是母婴血型不合引发的溶血风险。当母亲为O型血而父亲为A/B/AB型时,胎儿可能继承父亲的A/B抗原,导致母体产生IgG抗体,通过胎盘引发新生儿溶血。据统计,我国ABO溶血发生率约为2%-2.5%,其中90%发生在O型血母亲与A/B型胎儿之间。

Rh血型系统则存在更严重的风险。Rh阴性母亲(俗称熊猫血)若孕育Rh阳性胎儿,首次妊娠可能导致母体致敏,二胎时抗体效价显著升高,可能引发胎儿贫血、水肿甚至死胎。此类情况需在孕28周、分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白进行预防。

三、社会认知中的误区辨析

民间流传的“A型与B型夫妻易冲突”“O型与AB型不宜婚配”等说法,本质是将血型性格学说过度泛化。日本学者古川竹二于1927年提出的血型性格理论,缺乏严谨的科学研究支持。心理学研究表明,人格形成受遗传、环境、教育等多重因素影响,单一血型指标无法预测婚姻质量。

从法律和医学角度,我国从未设立血型婚配限制。即便是可能引发溶血风险的O型与AB型组合,通过规范的孕前检查(如抗体效价检测)、孕期监测(超声评估胎儿贫血程度)及新生儿干预(蓝光治疗、丙种球蛋白注射),绝大多数案例都可获得良好结局。

四、科学婚育建议

建议备孕夫妻进行系统的血型检测,尤其关注Rh因子。对于O型血女性,建议在孕16周起定期检测IgG抗A/B抗体效价,效价超过1:64时需进行中药调理或血浆置换。Rh阴性孕妇应建立专属健康档案,规范使用抗D免疫球蛋白,并建议储存自体脐带血以备不时之需。

社会层面需加强科普教育,纠正“B型血易出轨”“AB型冷血”等错误观念。医疗机构可开发血型遗传概率计算小程序,帮助夫妻直观了解生育风险。科研领域应继续探索HLA基因配型、细胞因子调节等在溶血防治中的应用,推动精准医疗发展。

血型遗传规律揭示着生命的奥秘,医学进步已能有效化解多数生育风险。当代社会应摒弃伪科学偏见,以理性态度看待血型差异。建议将血型知识纳入婚育教育体系,通过基因检测、产前诊断等技术手段,帮助每对夫妻实现健康生育的理想。未来的研究方向可聚焦罕见血型基因编辑、人工抗原中和剂开发等领域,为人类繁衍提供更全面的保障。