在医学领域,血型是人类生命的重要标识之一,它不仅关乎个体健康,更影响着输血、妊娠等医疗活动的安全性。当我们在血型报告中看到“A型Rh阳性”或“A型RhC阳性”等表述时,其背后蕴含着复杂的生物学机制和临床意义。这类血型描述结合了ABO血型系统和Rh血型系统的双重特性,既体现了红细胞表面抗原的多样性,也揭示了不同血型组合在医疗实践中的独特价值。本文将深入解析这一血型分类的科学内涵,并探讨其在实际场景中的应用逻辑。

一、血型系统的双重维度

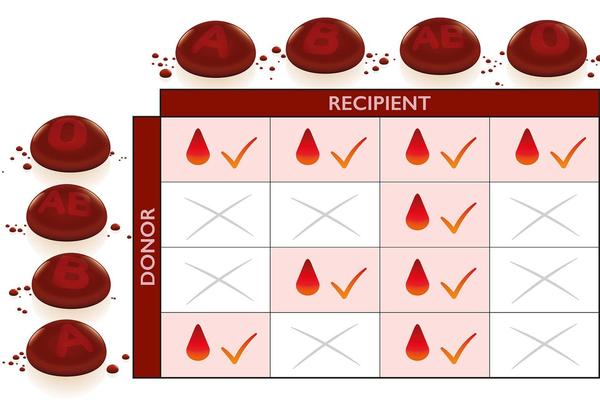

ABO血型系统与Rh血型系统共同构成了现代输血医学的基石。ABO系统根据红细胞膜上的A、B抗原分布,将人类血型划分为A型、B型、AB型和O型四种基本类型。其中A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体。Rh血型系统则聚焦于D抗原的存在与否,将人群划分为Rh阳性和Rh阴性两大类,而RhC阳性属于Rh血型系统中更细致的抗原分型。

值得注意的是,Rh血型系统包含超过50种抗原,其中临床意义最重大的是D抗原。当个体红细胞携带D抗原时被定义为Rh阳性,这类人群占比超过99%,而Rh阴性者仅占1%左右。RhC抗原作为Rh系统的重要组成部分,其阳性状态可能独立于D抗原存在,这意味着即使某人是Rh阴性(缺乏D抗原),仍可能携带C抗原。这种复杂的抗原组合使得血型鉴定需要同时关注多个维度。

二、临床医疗的关键指标

在输血医学中,A型Rh阳性血型的适配规则具有严格标准。虽然ABO系统要求输注同型血液,但Rh系统更强调D抗原的相容性。Rh阴性患者若输入Rh阳性血液,可能引发严重的溶血反应,这是由免疫系统产生的抗D抗体攻击供血红细胞所致。对于妊娠期女性而言,Rh血型不合可能导致新生儿溶血病,特别是当Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘刺激母体产生抗体,威胁后续妊娠。

RhC抗原的临床价值近年来越发受到重视。研究发现,约70%的Rh阴性个体携带C抗原,这类人群在紧急输血时可考虑特殊配型方案。医疗机构通过检测D、C、c、E、e等五种主要Rh抗原,能够建立精准的血液配型数据库,将输血不良反应发生率降低80%以上。例如某三甲医院的统计数据显示,开展全面Rh抗原检测后,迟发型溶血反应病例数从年均12例降至2例。

三、遗传学视角的复杂表达

血型遗传遵循孟德尔定律,但Rh系统的遗传机制尤为特殊。RHD基因和RHCE基因分别控制D抗原和C/c/E/e抗原的表达,这些基因位点位于1号染色体短臂,呈紧密连锁状态。临床观察到,父母均为Rh阳性的家庭中,仍有0.1%的概率生育Rh阴性子女,这与基因沉默或突变密切相关。对于A型RhC阳性个体,其遗传特征表现为:从父母处继承A型基因(AA或AO型)的获得了RHCE基因的特定组合。

基因检测技术的发展揭示了更多血型表达的细节。全基因组测序显示,约5%的Rh阳性个体存在D抗原弱表达现象,这类"弱D型"需要特殊检测手段才能准确识别。在法医学领域,结合ABO和Rh系统的多位点基因分析,使亲子鉴定的准确率提升至99.99%以上,彻底取代了传统的"滴血认亲"方法。

四、社会医学的深远影响

血型数据库的建立显著提升了公共卫生应急能力。我国血液中心通过信息化管理系统,能够实时追踪A型Rh阳性血液的库存动态,在重大灾害发生时实现2小时内跨区域调配。针对Rh阴性"熊猫血"群体,多地建立了志愿者联盟,通过Rh抗原分型建档,确保每位需要者都能在24小时内获得适配血液。

公众教育在血型认知普及中扮演关键角色。调查显示,仅有38%的受访者能正确理解Rh阳性与阴性的区别。医疗机构通过开展血型科普讲座、制作三维动画演示抗原-抗体反应,使献血者理解:即便是常见的A型Rh阳性血型,其RhC抗原状态也会影响特定患者的输血安全。这种认知提升使得临床用血申请准确率提高25%,血液浪费率下降12%。

通过多维度剖析可见,A型Rh阳性血型作为最常见的血型组合之一,其科学内涵远超表面认知。从抗原分子结构到基因调控机制,从输血安全到遗传咨询,这个看似简单的血型标签承载着现代医学的智慧结晶。未来研究可进一步探索Rh抗原表位修饰技术,开发通用型血液制品;在公共卫生层面,建立基于人工智能的血型智能匹配系统,或将成为突破区域性血液短缺的新方向。对个体而言,了解自身血型的完整抗原谱系,不仅是健康管理的基本要求,更是对生命科学的崇高致敬。