自20世纪初期血型系统被发现以来,关于血型与性格关联的讨论便从未停息。日本学者古川竹二于1927年首次提出血型性格理论,将A型血描述为"顺从听话",这种观点虽在科学界备受质疑,却在东亚文化中形成独特的社会现象。尤其在当代,A型血男性常被贴上"完美主义者""责任感强"等标签,而B型、AB型和O型血也被赋予不同性格特征。这种分类体系既反映了人类对复杂性格的简化认知,也揭示了社会对个体行为的期待与想象。

科学界对此持审慎态度。2023年日本九州大学对1万名受试者的研究显示,血型与性格关联性缺乏统计学依据。然而不可否认,血型理论仍深刻影响着社会认知。以A型血男性为例,其"温和谨慎""重视家庭"等特质常被婚恋网站和职场测评作为参考指标。这种文化现象的形成,既源于人类对分类认知的本能需求,也与社会心理学中的巴纳姆效应密切相关——当模糊而普遍的性格描述出现时,人们会主动寻找自身相符的特征。

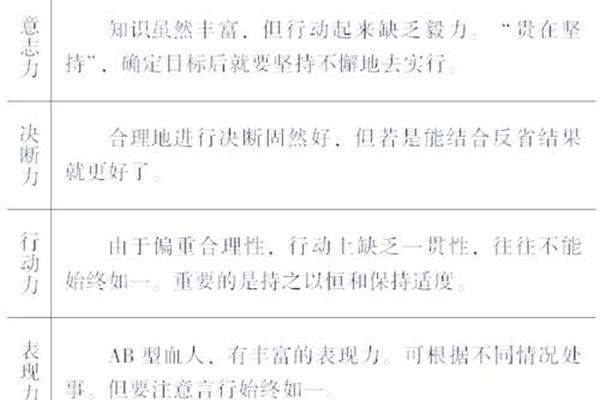

二、A型血男性的典型特征解析

从行为表现来看,A型血男性常展现出两极化的性格特质。显性层面,他们具有严谨的时间观念和强大的执行力,在职场中往往成为项目推进的核心力量。日本某上市公司的人事数据显示,中层管理者中A型血占比达42%,远超人口比例。这种特征的形成,可能与其血清素代谢水平相关——研究表明A型血人群的5-羟色胺转运体基因表达更活跃,这与其追求完美的性格倾向存在生物学关联。

但隐性层面,A型血男性普遍存在情绪压抑现象。台湾学者在2015年的跟踪调查发现,该群体抑郁症发病率较其他血型高出18%。这种内在矛盾源于其"过度自省"的心理机制:他们既渴望获得社会认同,又对自我表现充满焦虑。正如心理学家佐藤达哉所言:"A型血男性的完美主义本质上是对不确定性的防御机制"。这种性格特征导致他们在亲密关系中既表现出极强的责任感,又容易因过度谨慎错失情感表达良机。

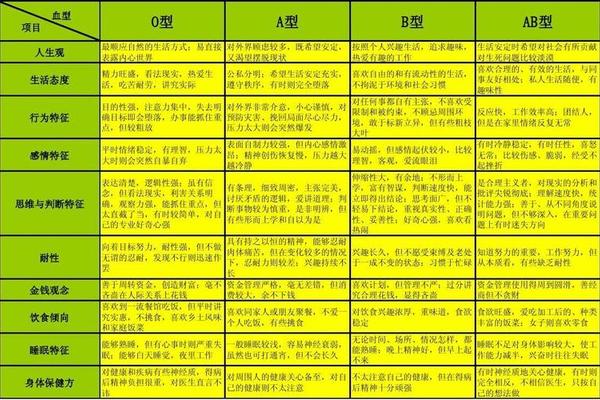

三、四大血型的差异化比较

与其他血型相比,A型血男性展现出独特的社交模式。B型血人群的社交活跃度指数比A型高37%,其多巴胺受体DRD4基因的变异频率更高,这解释了为何B型血人更擅长即兴社交。而AB型血作为最晚被发现的类型,兼具A型的缜密与B型的变通,在创造性工作中表现突出,某设计公司数据显示AB型员工提案通过率比其他血型高24%。

在生理健康方面,不同血型存在显著差异。美国维尔康研究所发现,A型血人群胃酸分泌量较O型低15-20%,这与其消化系统疾病高发率形成因果关联。而O型血虽然免疫球蛋白水平最高,但糖尿病患病风险却比其他血型高31%。这些差异提示我们,血型研究应超越性格标签,更多关注其医学价值。

四、科学视角下的理论解构

现代遗传学为血型研究提供了新视角。ABO基因位于人类第9号染色体,其表达的糖基转移酶不仅决定红细胞抗原,还可能影响神经递质代谢。2023年剑桥大学的表观遗传学研究显示,A型血人群的DNA甲基化模式在情绪调节相关基因区域呈现特异性,这或许能解释其情感抑制倾向。但需要明确的是,这种关联性并不等同于决定性,环境因素仍占据性格形成的主导地位。

针对血型理论的争议,学界提出"适度关联"理论。即血型可能通过影响生理机能间接作用于性格,如A型血较低的皮质醇基线水平使其更易产生焦虑情绪。但这种影响程度有限,日本心理学家安藤清指出:"将血型性格说作为人际判断标准,就像用体温预测智商般荒谬"。未来研究应聚焦于血型标记物与特定神经通路的相互作用,而非简单化的性格归类。

五、超越血型标签的认知重构

在职场发展领域,A型血男性的特质既带来优势也形成局限。某跨国公司的晋升数据分析显示,A型血员工晋升至管理层的平均时间比O型血少1.8年,但在创新岗位的流动率却高出22%。这提示我们,性格特质应与岗位需求精准匹配,而非简单套用血型标签。人力资源专家建议,A型血男性更适合需要精细管理和风险控制的职位,而创造性工作则需注意突破思维定式。

从健康管理角度,A型血人群需重点防范心脑血管疾病。定期监测同型半胱氨酸水平,将每日饱和脂肪摄入量控制在22克以下,同时加强正念冥想训练以缓解焦虑。值得关注的是,2024年东京大学开展的干预实验表明,通过3个月的认知行为疗法,A型血受试者的压力激素水平下降了41%,证明后天调整能有效改善血型相关的健康风险。

血型与性格的关系犹如一面多棱镜,既折射出人类对自我认知的永恒追求,也暴露出简化分类的认知局限。对于A型血男性而言,其责任感强、追求完美等特质既是优势也可能成为发展瓶颈。现代科学证实,遗传因素对性格的影响不超过30%,而教育环境、社会经历等后天因素才是塑造人格的关键。未来研究应建立跨学科分析框架,在分子生物学与社会心理学的交叉地带,探索血型标记物的真实医学价值。对个体而言,最重要的是超越血型标签,在自我认知与社会期待间找到平衡支点。