在人类血型系统中,ABO血型的遗传规律与母婴健康密切相关。当母亲为O型血,父亲为AB型血时,胎儿可能遗传A或B型血,这种血型差异可能触发母体免疫系统产生针对胎儿红细胞的抗体,进而导致新生儿溶血性疾病(HDN)。尽管ABO溶血症在临床上多数症状较轻,但其潜在风险仍不可忽视。本文将从机制、诊断、治疗及预防等多个维度,系统探讨此类血型组合下新生儿溶血的医学特征与社会意义。

一、发病机制与遗传规律

ABO溶血的核心机制源于母婴血型抗原的免疫冲突。O型血母亲的红细胞表面不含A或B抗原,但血清中含有天然的抗A和抗B抗体(IgM型)。当胎儿从AB型父亲处遗传A或B抗原时,这些抗原可通过胎盘进入母体,刺激母体产生IgG型抗体。IgG抗体分子量较小,能够反向通过胎盘屏障,与胎儿红细胞表面的A/B抗原结合,导致红细胞破裂和溶血。

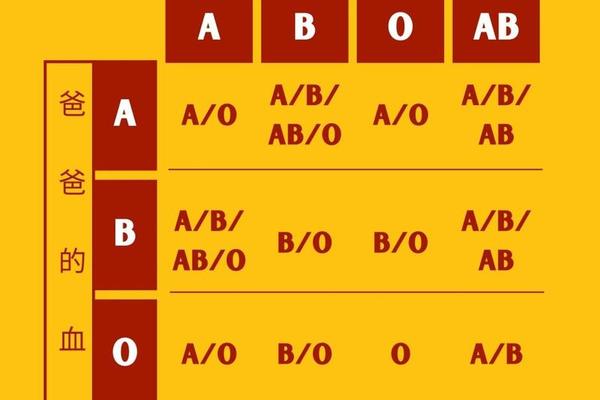

从遗传学角度,AB型父亲与O型母亲的组合中,胎儿血型必然为A型(50%)或B型(50%)。研究显示,约20%的此类母婴组合可能发生ABO溶血,但实际发病程度与母体抗体效价、抗原强度及胎儿代偿能力密切相关。例如,A抗原的免疫原性强于B抗原,因此A型胎儿的溶血风险更高。自然界中广泛存在的A/B类物质(如细菌、植物)可能使O型女性在孕前已产生免疫记忆,导致第一胎即发病。

二、临床表现与诊断技术

ABO溶血的典型症状包括黄疸、贫血及肝脾肿大。黄疸通常于出生后24小时内出现,进展迅速,胆红素水平可在48小时达到峰值。若未及时干预,高胆红素血症可能引发核黄疸,造成不可逆的神经系统损伤。贫血程度则与溶血速度相关,部分患儿在出生2-6周后出现“晚期贫血”,这与抗体持续破坏红细胞、代偿不足有关。

诊断体系涵盖产前筛查与产后检测。产前通过监测母体IgG抗A/B抗体效价评估风险,当效价≥1:64时提示需加强胎儿监护。产后则依赖“溶血三项试验”:直接抗人球蛋白试验(DAT)、游离抗体试验及抗体释放试验。值得注意的是,约30%的ABO溶血患儿DAT呈弱阳性或阴性,需结合临床表现综合判断。近年来,超声技术也被用于发现胎儿水肿、肝脾肿大等间接征象。

三、治疗策略与效果评估

光照疗法是ABO溶血的一线治疗方案,通过特定波长蓝光促使胆红素转化为水溶性异构体,加速排泄。研究显示,连续48小时光照可使胆红素水平下降40%-60%。对于重症患儿,静脉注射人免疫球蛋白可阻断抗体与红细胞结合,减少溶血进程;白蛋白输注则能结合游离胆红素,降低核黄疸风险。

换血疗法适用于胆红素超过342μmol/L的极危病例,可迅速置换致敏红细胞及抗体。我国《新生儿溶血病诊疗指南》指出,换血量需达到患儿血量的2倍,并优先选择O型洗涤红细胞与AB型血浆的混合液。临床数据显示,及时换血可使死亡率从50%降至5%以下。后期贫血管理需补充铁剂与促红细胞生成素,定期监测血红蛋白直至恢复正常。

四、预防措施与研究方向

产前干预是降低ABO溶血风险的关键。建议O型血孕妇在妊娠16周起定期检测抗体效价,结合B超动态评估胎儿状况。对于效价持续升高的孕妇,中药制剂(如茵栀黄)或血浆置换可部分中和抗体。值得注意的是,Rh血型系统的预防策略(如抗D免疫球蛋白)对ABO溶血无效,凸显了个体化医疗的重要性。

未来研究需突破三大方向:一是开发更敏感的抗体检测技术,如利用基因测序预测低效价抗体的临床意义;二是建立动物模型深入探究溶血病理,例如猪模型已成功模拟人类胆红素代谢过程;三是探索干细胞疗法修复溶血导致的组织损伤。公众教育也需加强,纠正“O型母亲必生溶血儿”的认知误区,缓解孕产妇焦虑。

总结

母婴ABO血型不合引发的溶血性疾病,是遗传学与免疫学交叉的典型医学问题。尽管多数病例可通过光照、药物等常规手段有效控制,但重型溶血仍威胁新生儿生存质量。通过完善产前筛查体系、优化治疗路径及推动基础研究,有望进一步降低疾病负担。建议医疗机构建立多学科协作机制,同时加强科普宣传,帮助O型血家庭科学备孕,共同守护新生命的健康起点。