在东亚文化中,血型常被视为性格与婚姻匹配的参考指标。当两个A型血个体结合时,传统观点认为其共性特征可能成为婚姻稳定的基石。A型血人群普遍被描述为理性、谨慎且注重规则。例如,A型血女性与男性在婚姻中常表现出对家庭责任的共同重视,双方在赡养老人、子女教育等事务上容易达成共识。这种相似性减少了因价值观冲突导致的矛盾,但也可能因过度追求完美而缺乏情感表达的灵活性。研究显示,A型血夫妻的离婚率相对较低,这与他们遵循道德、倾向于忍耐矛盾的性格特点密切相关。

同型婚配的潜在挑战不容忽视。A型血个体的内敛特质可能导致情感交流不足。例如,双方均倾向于隐藏负面情绪,长期积累可能引发隐性隔阂。日本学者古川竹二曾指出,A型血人对外界评价敏感,这种共性虽能促进表面和谐,却可能抑制深层次的情感表达。这类婚姻需要主动创造浪漫氛围,通过共同兴趣培养情感联结,以避免关系陷入程式化。

二、异型结合的动态平衡与冲突风险

A型血与AB型血的结合被视为传统婚配理论中的“互补型”关系。AB型血兼具A型与B型的双重特质,既能理解A型血的秩序需求,又能为其注入灵活性。例如,A型血男性常以深沉稳重的特质给予AB型女性安全感,而后者则擅长用多元视角化解前者的焦虑,形成类似“鸳鸯型”的互动模式。这种互补性在冲突解决中尤为显著:A型血的逻辑性与AB型血的变通性结合,有助于找到折中方案。

但差异也可能导致矛盾激化。AB型血的矛盾性格可能让注重规则的A型血感到不安。研究表明,AB型个体在压力下易出现情绪波动,这与A型血追求稳定的需求形成张力。AB型对新鲜事物的热衷可能与A型血的保守倾向冲突,尤其在消费观念或育儿方式上易产生分歧。这类婚姻需要建立清晰的边界意识,例如通过定期沟通明确分工,或保留个人空间以维持关系弹性。

三、科学争议与医学实证的双重视角

血型性格学说自诞生起便伴随争议。清华大学2015年研究发现,血型相同者成为夫妻的概率更高,这可能与社会心理学中的“相似吸引”效应有关。但更多研究指出,血型与性格关联缺乏遗传学依据。例如,瑞典隆德大学团队通过大规模样本分析,证实性格主要由后天环境与神经机制塑造,与血型无显著相关性。法国学者在《糖尿病学》的论文进一步表明,血型对健康风险(如心血管疾病)的影响远大于对行为模式的预测。

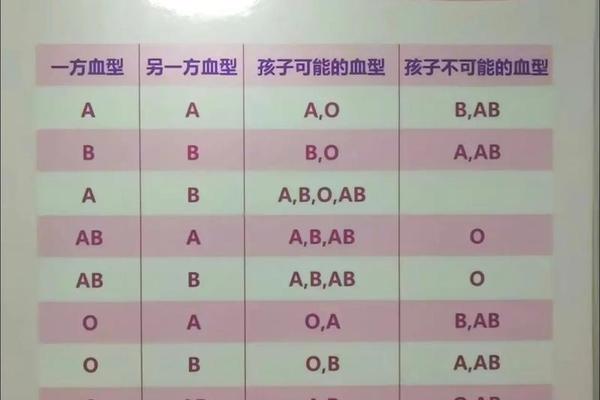

医学角度上,血型差异需关注生育健康。A型与AB型结合时,子女可能为A型、B型或AB型,需警惕ABO溶血风险。临床数据显示,此类夫妇胎儿溶血发生率低于O型与A/B型组合,但仍建议通过孕期抗体监测降低风险。这提示我们:血型对婚姻的影响应侧重于生理健康管理,而非性格决定论。

四、超越血型的婚姻经营之道

无论同型或异型组合,婚姻质量最终取决于双方的主动经营。心理学研究强调,共情能力与冲突解决技巧比血型匹配更能预测关系满意度。例如,A型血夫妻可通过定期“情感复盘”打破沟通壁垒,而A-AB型组合需学会欣赏差异而非试图改造对方。社会学家建议引入第三方视角(如婚姻咨询)帮助夫妻跳出血型标签的局限,聚焦具体问题解决。

未来研究需进一步量化血型因素在婚姻中的实际权重。例如,追踪不同血型组合的离婚率变化,或通过脑成像技术分析血型与情绪处理机制的关联。跨文化比较将有助于厘清血型理论的区域性影响,例如比较中日韩家庭中血型观念的差异及其对婚姻稳定性的作用。

总结

血型婚配理论承载着文化心理与个体经验的交织,但其科学性与普适性仍存疑。A型同型婚配的稳定性源于共性特质,而异型结合的活力来自差异互补,两者各具优劣。现代婚姻应理性看待血型影响:既承认其作为文化符号的参考价值,又警惕将其简化为命运决定论。最终,夫妻双方的情感投入、沟通策略与共同成长,才是维系婚姻的核心力量。