在人类复杂的生命孕育过程中,母体与胎儿间的血型相容性问题始终牵动着医学界与准父母的神经。当孕妇为O型血而配偶为A型血时,约15%的妊娠可能面临ABO血型不合的潜在风险,这种特殊的生理现象可能引发新生儿溶血病。相较于A型血孕妇与其他血型配偶的组合,O型血母亲与A型血父亲的搭配因独特的免疫学机制,更需要科学的产前监测与精准干预。本文将深入探讨不同血型组合对妊娠结局的影响,解析其背后的医学原理,并基于最新研究提出系统化的管理策略。

血型遗传与溶血机制

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,当O型血(基因型为OO)孕妇与A型血(基因型为AA或AO)配偶结合时,胎儿可能继承父亲的A型抗原(基因型为AO)或O型抗原(基因型为OO)。根据遗传学规律,这种组合下胎儿为A型的概率高达75%。此时母体血液中天然存在的抗A抗体(IgG型)可能通过胎盘屏障,攻击胎儿携带A抗原的红细胞,导致红细胞破裂释放胆红素,引发溶血反应。

抗原抗体反应的强度取决于多重因素:母体抗体效价水平、胎盘通透性以及胎儿红细胞的抗原表达量。研究发现,O型血母体中的抗A抗体效价超过1:64时,新生儿溶血风险显著升高。而胎儿红细胞表面A抗原的表达在妊娠中后期逐渐成熟,这解释了为何严重溶血多发生在孕晚期或新生儿阶段。

溶血风险的科学评估

临床数据显示,O型血孕妇与A型血配偶组合的新生儿ABO溶血病发生率约为10.7%,但其中仅0.6%的病例需要医疗干预。这与A型血孕妇(如配偶为B型)的溶血风险形成鲜明对比——后者因母体缺乏抗B抗体的持续刺激,临床发病率低于0.3%。这种差异源于O型血个体在自然环境中更易接触A/B类抗原物质(如某些细菌或植物多糖),导致抗体提前致敏。

风险分级模型显示,初产妇的严重溶血发生率约0.8%,而经产妇因免疫记忆反应,风险可上升至2.1%。但值得注意的是,首胎流产或输血史可能打破这种规律,使初孕即出现高抗体效价。合肥地区的研究证实,ABO溶血病例中38.76%实际发生在首次妊娠。

孕期监测与干预措施

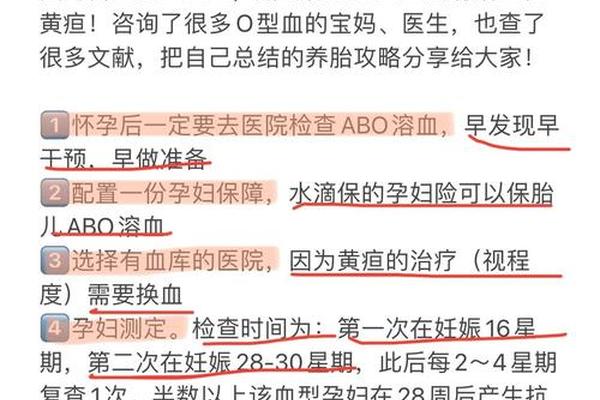

动态抗体效价检测是风险管理的核心手段。建议O型血孕妇从孕16周起每4周检测抗A抗体效价,当效价≥1:128时需启动加强监测。配合超声多普勒监测胎儿大脑中动脉血流峰值速度(MCA-PSV),可早期发现胎儿贫血征象,其诊断敏感性达88%。北京协和医院2023年的临床实践显示,联合抗体效价与MCA-PSV监测可使严重溶血的确诊时间提前至孕28周。

治疗体系呈现阶梯化特征:对于胆红素水平≤15mg/dl的轻症,蓝光照射(波长425-475nm)可使胆红素每日下降20%-30%。当胆红素突破25mg/dl时,换血疗法可将血清胆红素浓度在6小时内降低40%-60%。新兴的静脉注射免疫球蛋白(IVIG)疗法,通过阻断Fc受体抑制溶血进程,使62%的中度病例免于换血。

临床争议与预防误区

针对中药预防的争议持续发酵。某些医疗机构推行的茵陈蒿汤剂,声称可将溶血发生率降低至0.2%,但上海交大医学院的随机对照试验(n=1200)显示,干预组与对照组的发病率无统计学差异(p=0.47)。更值得警惕的是,不规范的中药使用可能增加肝酶异常风险(发生率7.8%)。

过度筛查现象同样引发学界反思。美国妇产科医师学会(ACOG)明确指出,常规开展ABO抗体筛查缺乏成本效益。而我国《新生儿溶血病诊疗指南(2022版)》建议,仅对既往不良孕产史或抗体效价≥1:64的孕妇启动系统监测。

未来研究方向与建议

精准医学为风险预测带来新可能。基于全基因组关联分析(GWAS)的研究发现,FUT2基因rs601338位点多态性与抗体效价水平显著相关(OR=1.32,p=0.003)。这提示未来可通过基因检测实现个体化风险评估。纳米抗体技术的突破,使得开发中和性抗A抗体成为可能,动物实验显示其可降低70%的胎儿红细胞破坏率。

公众教育体系亟待完善。调查显示,仅38%的O型血孕妇准确知晓ABO溶血的基本原理。建议医疗机构将血型教育纳入孕前检查必修课程,并开发智能监测APP实现抗体水平的动态跟踪。

通过系统分析可见,O型血与A型血的特殊组合虽存在理论风险,但现代医学已建立完善的防控体系。未来研究应聚焦于基因编辑、抗体中和等前沿领域,同时避免过度医疗化倾向。对于准父母而言,理性认知结合规范产检,方能将生育风险控制在最低水平。正如《柳叶刀》社论所述:"科学的本质不是消除所有风险,而是在风险与干预间寻找最佳平衡点"。