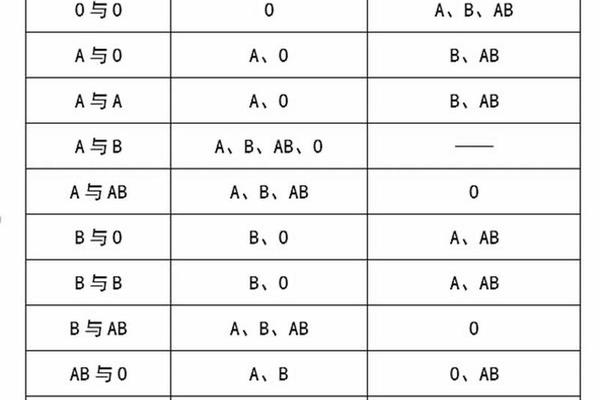

在ABO血型系统中,A型血的基因型可能为AA(纯合显性)或AO(杂合显性),而O型血的基因型则只能是隐性纯合的OO。当父母双方均为A型血时,其遗传组合存在三种可能:AA+AA、AA+AO、AO+AO。前两种组合下,子女必然继承至少一个A基因,表现为A型血;第三种组合则有25%概率产生OO基因型,即O型血。常规遗传规律下,A型父母的孩子只能是A型或O型,不可能出现B型或AB型。

这种遗传规律源于孟德尔显隐性法则。A和B基因属于显性基因,O基因是隐性基因,只有当两个隐性基因同时存在时才会表现为O型血。值得注意的是,ABO血型系统的基因位于第9号染色体上,父母各提供一个等位基因,通过配子随机组合形成子代基因型。这决定了血型遗传具有严格的数学概率特征,而非绝对确定性。

孟买血型的特殊挑战

在极少数情况下,常规遗传规律会被打破。孟买血型(hh型)是典型例外,这类个体的ABO基因虽可能携带A或B基因,但由于缺乏H抗原前体,无法正常表达A/B抗原,常规检测会误判为O型血。例如,若父亲是孟买A型(基因型hh AO),母亲为普通A型,孩子可能通过遗传获得B基因并正常表达,导致血型检测呈现AB型。

孟买血型的出现概率约为三十万分之一,其遗传机制涉及FUT1基因突变。该基因负责编码H抗原合成所需的岩藻糖转移酶,当两条染色体均携带隐性突变(hh)时,H抗原无法形成,进而阻断ABO抗原的表达。这类案例提示,常规血清学检测可能掩盖真实的遗传信息,需通过基因测序才能准确判定。

基因突变与亚型干扰

除孟买血型外,ABO亚型也是导致血型遗传异常的重要因素。例如Cis-AB型中,A和B基因同时存在于同一条染色体上,当父母一方携带此类罕见基因时,可能生育出不符合常规规律的血型。2019年浙江某案例显示,A型母亲与O型父亲生育出B型孩子,最终基因检测发现母亲实为AB亚型(A102/Bw11),其Bw11基因因突变导致抗原表达微弱,常规检测误判为A型。

亚型现象与基因重组错误密切相关。B亚型中的B3、Bx等变异型,其抗原表达强度仅为正常B型的1%-10%,容易在血型鉴定中产生误差。这类案例表明,临床常用的抗A/抗B血清凝集试验存在局限性,无法识别弱表达抗原,可能引发"父母与子女血型不符"的误判。

现实案例与科学启示

2024年媒体报道的"AB型女儿"事件具有典型意义。O型父亲与AB型母亲通过基因检测,发现母亲实为AB亚型,女儿则遗传了突变基因表现为B型。这类案例推翻了过去"血型不符必非亲生"的简单认知,揭示出血型系统的复杂性远超常人想象。

科学界对此已建立系统的应对方案。当发现血型遗传异常时,建议采用PCR-SSP(序列特异性引物聚合酶链反应)或基因测序技术,对ABO基因的第6、7外显子进行精细分析,可准确识别99%以上的亚型和突变。上海血液中心的研究显示,通过基因检测可使血型误判率从常规检测的0.03%降至0.0001%。

社会认知与反思

血型遗传的非常规现象常引发家庭信任危机。传统观念将血型视作亲子关系的"天然鉴定书",但现代医学证实,约0.008%的家庭会出现血型遗传异常。这种现象要求社会建立更科学的认知框架:一方面需承认血型遗传规律的基础性价值,另一方面也要理解生物遗传的复杂性可能突破常规。

医学领域因此产生新的共识:当血型遗传出现矛盾时,应优先进行基因检测而非道德审判。世界卫生组织建议医疗机构建立"血型遗传咨询"制度,通过科普教育减少因知识盲区导致的家庭破裂。同时强调,DNA亲子鉴定仍是确认亲缘关系的金标准,单凭血型差异不能作为判定依据。

与展望

ABO血型系统作为人类最经典遗传模型,其规律性与特殊性共同构建了生命科学的深邃图景。父母双方A型血不可能生育B/AB型子女的结论,在常规遗传框架下具有坚实理论基础,但孟买血型、基因突变等特殊情况的存在,也警示着生命科学永远存在认知边界。未来研究应着重开发快速基因分型技术,建立中国人ABO亚型数据库,同时加强公众科普消除认知误区。在敬畏生命复杂性的基础上,我们既能守护遗传规律的科学价值,也能为非常规案例保留理解空间,这正是现代医学人文精神的应有之义。